地球温暖化対策やエネルギー安全保障が叫ばれる中、次世代のクリーンエネルギーとして注目を集めているのが「水素エネルギー」です。聞いたことはあるけれど、具体的にどのようなエネルギーなのか、そしてどんなメリットがあるのかわからない方も多いのではないでしょうか? 今回は、脱炭素社会のカギを握るとも言われている水素エネルギーについて、最近の動向や具体例などを踏まえながら紹介します。

水素エネルギーとは?

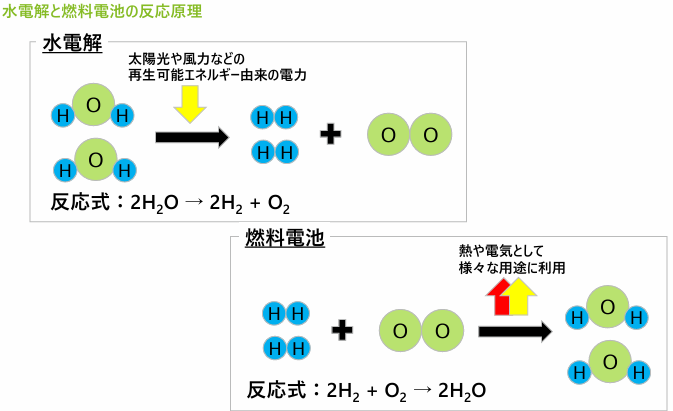

水素エネルギーとは、水素(H₂)をエネルギー源として電気や熱を生み出す技術やシステムの総称です。水素は燃焼しても二酸化炭素(CO₂)を排出せず、水だけが生成されるため、極めて環境負荷の少ないエネルギーとされています。

水素を活用する方法としては、大きく2つ挙げられます。

- 燃料電池による発電:水素と酸素の化学反応によって電気を生み出す仕組み。燃料電池車(FCV)や家庭用燃料電池(エネファーム)などに利用されています。

- 直接燃焼:水素を燃やして熱エネルギーとして使う方法。将来的には製鉄や化学産業などの産業用途でも期待されています。

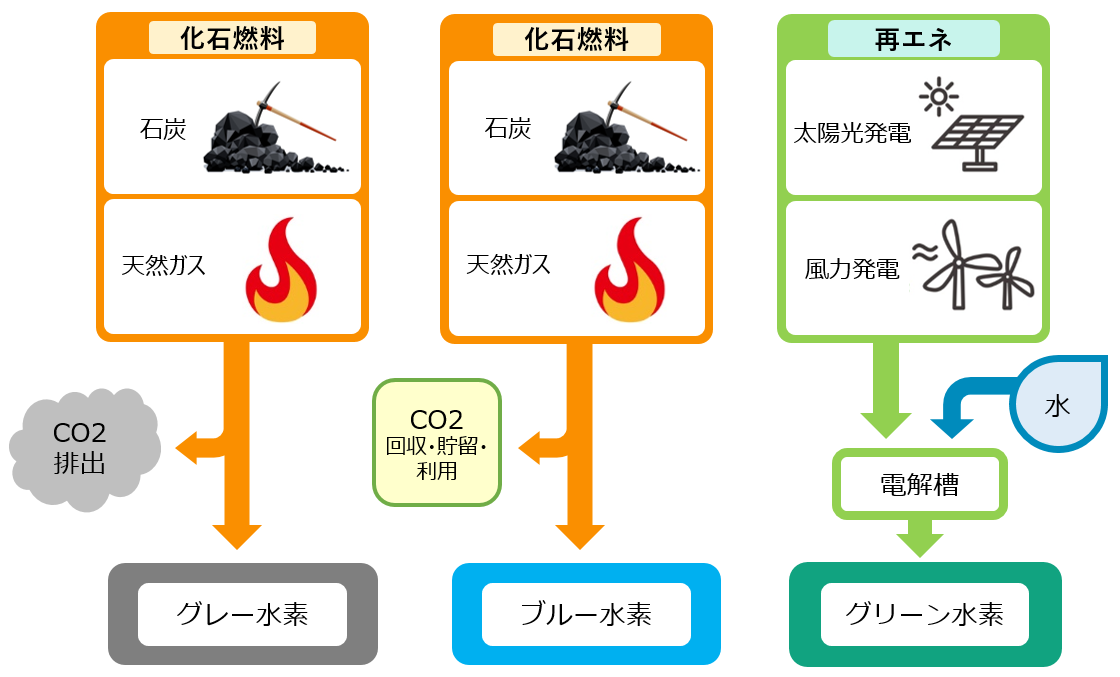

なお、水素にはいくつかの種類があり、製造方法により以下のように分類されます。

- グレー水素:化石燃料由来でCO₂を排出

- ブルー水素:排出されるCO₂を回収・貯留して製造

- グリーン水素:再生可能エネルギー由来でCO₂を排出しない

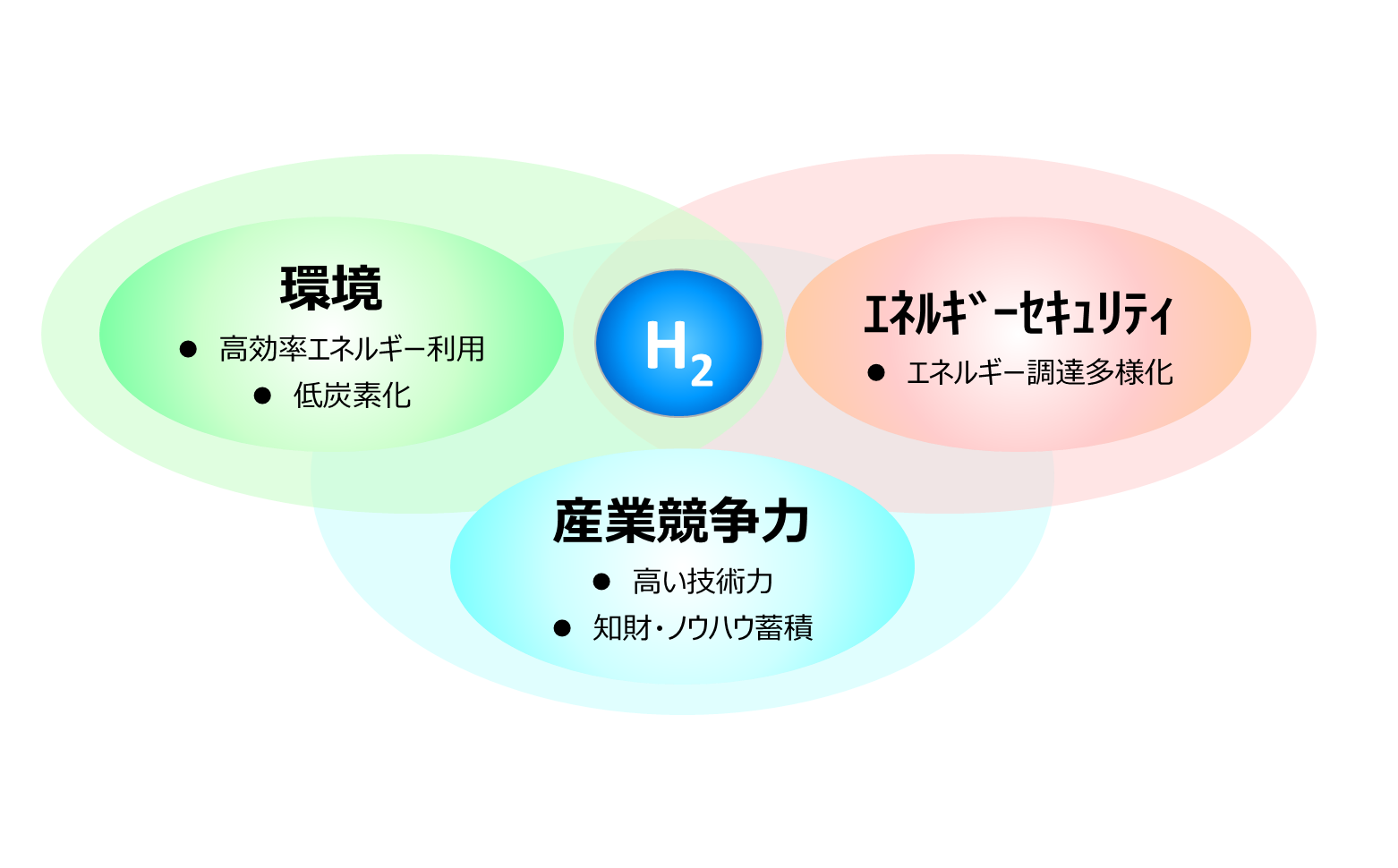

水素エネルギーのメリット

水素が、次世代のクリーンエネルギーとして期待される理由はいくつかあります。中でも、以下の3点が大きなメリットとして挙げられています。

1. 利用時にCO2を排出しないクリーンなエネルギー

水素は、利用時にCO₂を排出しない「ゼロエミッション」エネルギーです。特に、燃料電池での利用では水と熱しか出ず、地球温暖化対策として高く評価されています。

製造段階でCO₂が発生するケースもありますが、近年ではそれを補う技術も進展しています。たとえば、化石燃料由来の水素でも、二酸化炭素を地中に封じ込めるCCS(Carbon Capture and Storage)や、CO₂を回収して再利用するCCUSの技術と組み合わせれば、排出量の実質削減が可能です。

また、バイオマス(植物や生ごみなど)を原料にする方法では、成長過程で吸収したCO₂を再放出する循環型のため、実質的な排出量はゼロと見なされる「カーボンニュートラル」です。さらに、再エネを使って水を電気分解して水素を得る方法であれば、製造から使用まで一切CO₂を排出しない「カーボンフリー」のエネルギー源となります。

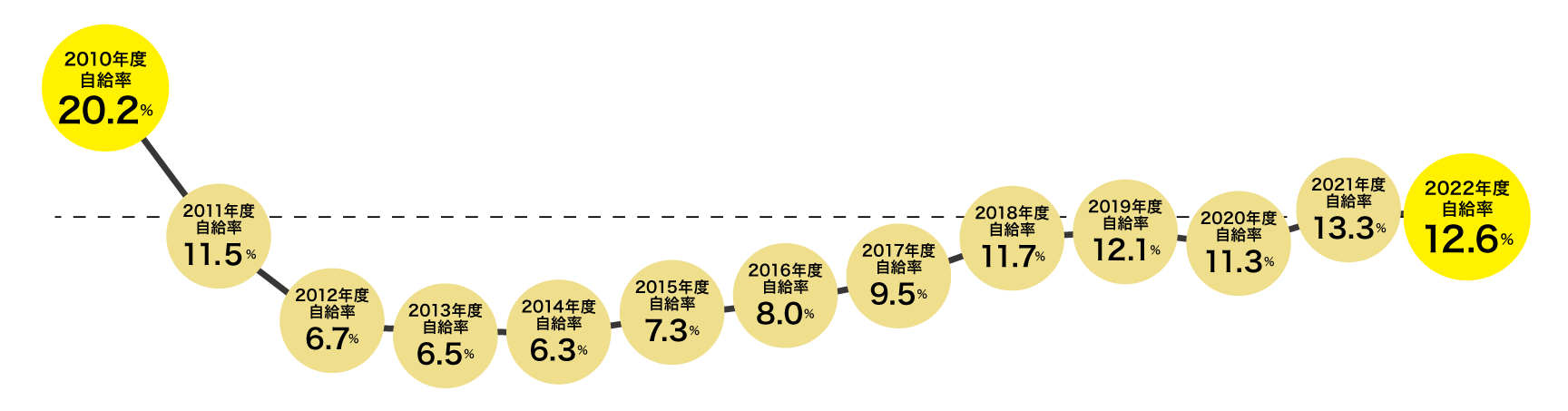

2. 資源の多様化により、エネルギー安全保障を強化

日本は一次エネルギーの9割以上を海外からの化石燃料に依存しており、特定地域への依存度が高いため、国際情勢の影響を大きく受けやすいという課題を抱えています。水素は、化石燃料に限らず、海外の未利用エネルギーや豊富な再生可能エネルギー(再エネ)など、さまざまな資源から製造することが可能です。

安価で安定供給が見込める地域のエネルギーを水素として輸入できれば、調達先の多角化とともに、エネルギーコストの抑制にもつながります。また、太陽光や風力といった再エネの導入が進む中で、発電量が需要を上回ったときに余剰分を使って水素を製造する仕組み(=「P2G」※Power to Gas)も注目されています。こうした取り組みにより、国内の資源を活用したエネルギー自給率の向上も期待されます。

3. 技術的優位性と国際貢献のチャンス

日本は水素エネルギーの技術において、世界でも高いレベルにあります。たとえば、燃料電池分野の特許出願数では日本が世界一となっており、国内企業による車載用燃料電池、家庭用エネファーム、インフラ整備など、多様な応用が進められています。

こうした分野で日本がリードすることで、技術輸出や海外展開も視野に入ります。水素技術の普及を通じて、温暖化対策に貢献することは、地球規模の課題解決への貢献であり、日本の国際的なプレゼンス向上にもつながります。

世界の水素エネルギーの現状

欧州を中心に各国が水素を国家戦略として位置づけ、積極的に取り組んでいます。EU(欧州連合)は、2030年までに再生可能エネルギー由来のグリーン水素の生産能力を年間1,000万トンに拡大する目標を掲げ、加盟各国で生産や輸送インフラの整備が進められています。

各国の具体的な取り組み例は以下の通りです。

- ドイツ:2030年までに最大10GWの水素製造能力を確保する「国家水素戦略」を策定。

- オマーン:2050年カーボンニュートラルに向け、約1,400億ドルを投じてグリーン水素を2030年に100〜125万トン、2050年には最大850万トン生産する計画。鉄鋼・石油化学産業の脱炭素化を目指す。

- シンガポール:水素を将来の主力電源と位置づけ、火力発電所への水素混焼義務化を進めるなど、2050年までに電力の最大半分を水素で供給する構想を発表。

- オーストラリア・サウジアラビア:水素の大規模輸出国を目指し、インフラ整備や輸出体制を強化。

日本国内の動き

では、日本国内の動向はいかがでしょうか? 日本は水素技術の先進国の一つとして、早くから取り組みを始めています。

1. 政府の戦略と投資

- 水素基本戦略の改定(2023年6月):日本政府は、2040年までに水素の供給量を年間1,200万トンに拡大する目標を掲げ、今後15年間で官民合わせて15兆円の投資を行う計画を発表 。

2. 産業界の取り組み

- 製鉄業界:日本製鉄は、水素を活用した「高炉水素還元技術(Super COURSE50)」により、CO₂排出量を33%削減することに成功 。

- 重工業:川崎重工業は、オーストラリアで製造した液化水素を日本へ輸送する実証実験を成功させ、2030年までに商用化を目指している 。

- 自動車業界:トヨタ自動車は、商用車向けの次世代燃料電池システムを2026年に投入し、2030年までに10万台分の供給を目指している 。

3. 国際連携

- 日本とEU(欧州連合)は、クリーン水素の需要と供給の創出、技術開発、規制の標準化に関する協力で合意 。

- トヨタが開発した燃料電池車「MIRAI」は、商用化の先駆け。

- 2020年には「グリーン成長戦略」に水素が明記され、政府が主導して水素供給インフラの整備を進めている。

- 福島県や兵庫県などでは水素ステーションの整備や水素製造実験が進んでいる。

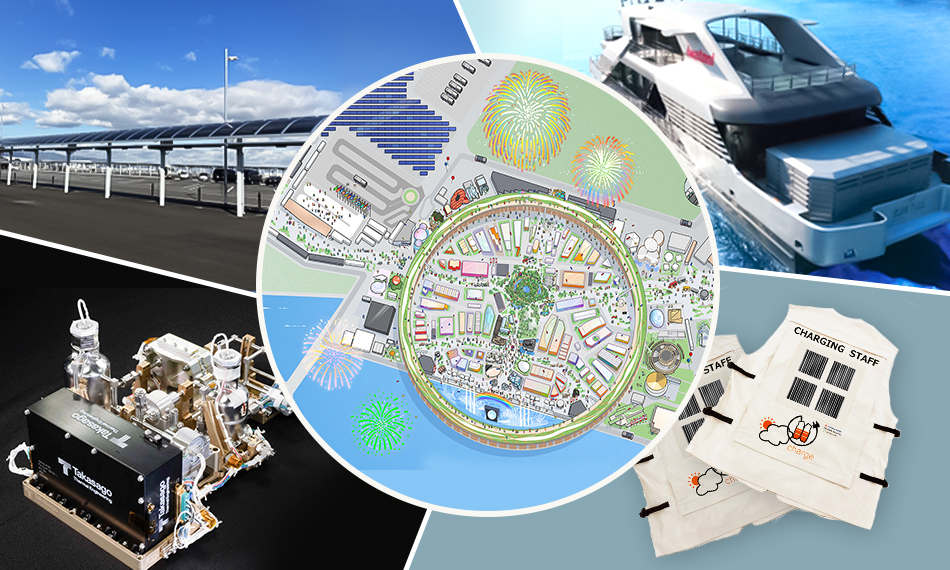

大阪・関西万博2025でも注目を集めている水素エネルギー

現在開催中の大阪・関西万博2025では、「未来社会の実験場」をテーマに、水素やアンモニアといった次世代エネルギーの実証舞台としても注目を集めています。これまで構想として語られてきた“水素社会”が、来場者の目の前で動き出す――そんな未来の風景が、現実になりつつあるのです。

1. 万博会場での水素発電に挑戦

- 会場の電力供給に水素による大規模発電(ガスタービン)を活用

- 発電分野での水素利用は、水素社会実現に向けた重要ステップ

- JERA・関西電力・ENEOSなどが実施(会場内外、一部期間)

2. 次世代船舶による海上観光も

- 水素燃料や電気で動く船が、万博会場と中之島ゲートなどを結ぶ航路に登場

- 船上イベントも計画され、海上から関西の魅力を発信

課題は?

水素エネルギーは、非常に優れた特性をもっていますが、実用化にはいくつかの課題もあります。

具体的には、以下のような3点が挙げられます。

- 輸送と供給コスト:水素の輸送には高圧での圧縮や液化が必要で、これらの技術には高いコストがかかる。また、エネルギー密度が低いため、同量のエネルギーを運ぶのに多くの体積や重量が必要となり、結果的にコストが増加する。

- 製造過程の変換加工:水素は一次エネルギーから二次エネルギーとして製造されるため、多くの変換工程が必要。電力や化石燃料を用いて水を電気分解するなど、これらの工程がエネルギー効率やコストに影響を与える。

- CO2排出の可能性:水素の製造過程によってはCO2が排出されることがある。特にグレー水素は化石燃料を用いるため、多量のCO2を排出する。環境に優しいブルー水素やグリーン水素の研究が進められ、脱炭素社会の実現に向けた取り組みが行われている。

水素エネルギーの普及にはまだ技術的・経済的な課題が残されていますが、国際協力や技術革新によって、少しずつ乗り越えられつつあります。再生可能エネルギーとの組み合わせや水素輸送技術の進化が進めば、水素社会はより現実味を帯びてくるでしょう。

CE.Tでもこれまで水素エネルギーに注目し、取材を重ねてきました。最後に、過去の記事の中から関連するものをいくつかご紹介します。

CE.Tでの過去記事紹介

下水由来のバイオガスで水素を製造し、燃料電池車の導入や街づくりにまで活用を広げている福岡市。「水素リーダー都市」を掲げ、つくる・ためる・つかうの全方位で水素利活用に挑む先進事例として注目を集めています。その取り組みの最前線を、現地で取材しました。

北海道十勝の鹿追町で、酪農の副産物である家畜ふん尿を再資源化し、水素を製造・活用する国内初の取り組みが進んでいます。エア・ウォーター株式会社が挑むのは、「やっかいもの」とされてきたふん尿を、クリーンエネルギーとして地域で循環させる持続可能な酪農の未来づくりを取材しました。

気候変動がもたらすインパクトと、日本が描くエネルギーの未来像とは。第4回サーキュラー・エコノミーEXPOで行われた特別講演では、元IEA事務局長の田中伸男氏と経産省・伊藤禎則氏が登壇。水素・次世代原子炉・再生可能エネルギーの展望について語っていただいた様子をまとめました。