新しいふつうをつくるアイデアで地域課題の解決に取り組む株式会社nalu。株式会社IBLCとのソリューション事業として手がけた「かまくらスチールカップ」は、使い捨てプラスチック容器に代わる新しい選択肢として注目を集めています。スチール製で何度も使える、使用後は海の磯焼け対策に役立つという環境性能はもちろん、最大のアドバンテージは「プラスチック容器で飲むよりもよりもおいしいこと」。高い技術力を持つ「つくる側」と「つかう側」の共創から生まれた新しい循環の仕組みについて、代表のみなみなおこ氏に伺いました。彼女を導いてくれたという「3つの偶然」とは?

海との日常的な接点から生まれた環境への問題意識

— 鎌倉で生まれ育ち、サーフィンもされているそうですが、プロジェクトを始めたきっかけには日々海と触れ合う中で感じたことがあったのでしょうか?

サーフィンに行く度に必ずビーチクリーンをしていました。それでもパドリングをしていると、わかめではなくプラスチックごみが手に触れる。地元の海が汚れていくことに悲しい気持ちがありました。

心が大きく動かされたのは2018年8月、由比ヶ浜に打ち上げられたシロナガスクジラの赤ちゃん。胃の中からプラスチックごみが掻き出されたことを知って「変わらなきゃ、変えなきゃ」と。

2019年には"サステなおこ"(笑)という名前で「モーニングバトン」という個人的な取り組みを始めました。まずは朝だけでもプラスチック製品の使用をやめてみようという試みです。

自分と同じようにプラスチックごみの量を30%減らす人が100万人いれば世界は変わるのではないか。そんな思いで、歯磨きや洗剤、生理用品など朝の生活習慣をプラスチック製品を使用しないものに置き換え、ごみが減ることの快適さをSNSで伝えていきました。

—取り組みを通じて、どのような気づきがありましたか?

快適な面もある一方で、継続することの難しさも痛感しました。プラスチックフリーの製品は通常のものより1.3倍から5倍ほど高価なんです。環境に良いからといって毎日使うシャンプーや洗剤にどれだけの人がその金額を払い続けるだろうと考えました。安くて便利な製品があると消費者はそっちに流れてしまうのではないか、と。

こうした気づきから「つくる側」と「つかう側」が手を取り合わなければ大量消費社会の課題は解決できない。世界は変えられないという結論に至りました。

そこで立ち上げたのが、「Good Sharing Lab」というソリューション事業です。

「つくる側」と「つかう側」が共に創造する循環型経済の仕組み作り

— 「Good Sharing Lab」はどのような事業なのでしょうか?

「Good Sharing Lab」は、「つくる側」と「つかう側」が共にものづくりに取り組むことで社会課題を解決していくソリューション事業です。「日本の技術の価値」を高めていくことを使命としています。

地域の生活者である消費者の行動は地域が持つリソースである、人の気質、文化、習慣などを活用しなければ変えていくことができないのではないかという思いで、まずは自分の住む鎌倉から始めました。

開発過程を発信しながら「つかう側」のニーズをキャッチして情報交換していくために、地元メディアである『湘南スタイルマガジン』、鎌倉市の自治体や学校、ビーチクリーンやゴミ問題で活動している学生団体「ニューコロンブス」そして、地域のお店と、様々な立場の人々に参加して頂きました。

— 具体的にはどのような活動から始めたのでしょうか?

最初に着手したのは、参加して下さった方々へのヒアリングです。

ゴミ回収をしている自治体からは「コロナ禍で増えたテイクアウトでプラスチックごみが30%増えている」という実情を。

飲食店のオーナーからは「店の名前が入ったプラ容器が海岸に落ちているのは自分たちが海を汚しているような後ろめたさがある」というジレンマを伺いました。

そこから見えてきた解決策が「テイクアウト用のプラ容器」を別のものに置き換えることでした。

スチールの特性を活かした画期的な飲料容器の誕生

— スチールという材質を使うアイデアはどこから生まれたのでしょうか?

「つかう側」へのヒヤリングと前後して、株式会社IBLCを通じて「つくる側」である大手鉄鋼メーカーとの出会いがありました。

もともと技術オタクなので(笑)「鉄」と訊いて、よく冷えるという金属の特性を活かした魚用のトレイはどうだろうと考えていたのですが、ヒヤリングをしてみると、コーヒー缶などに使われる薄い鉄板の加工技術を活かせるモノ作りをされたいと。飲料容器の多くがペットボトルに置き換わったことで活かされる場が減っていた技術でした。

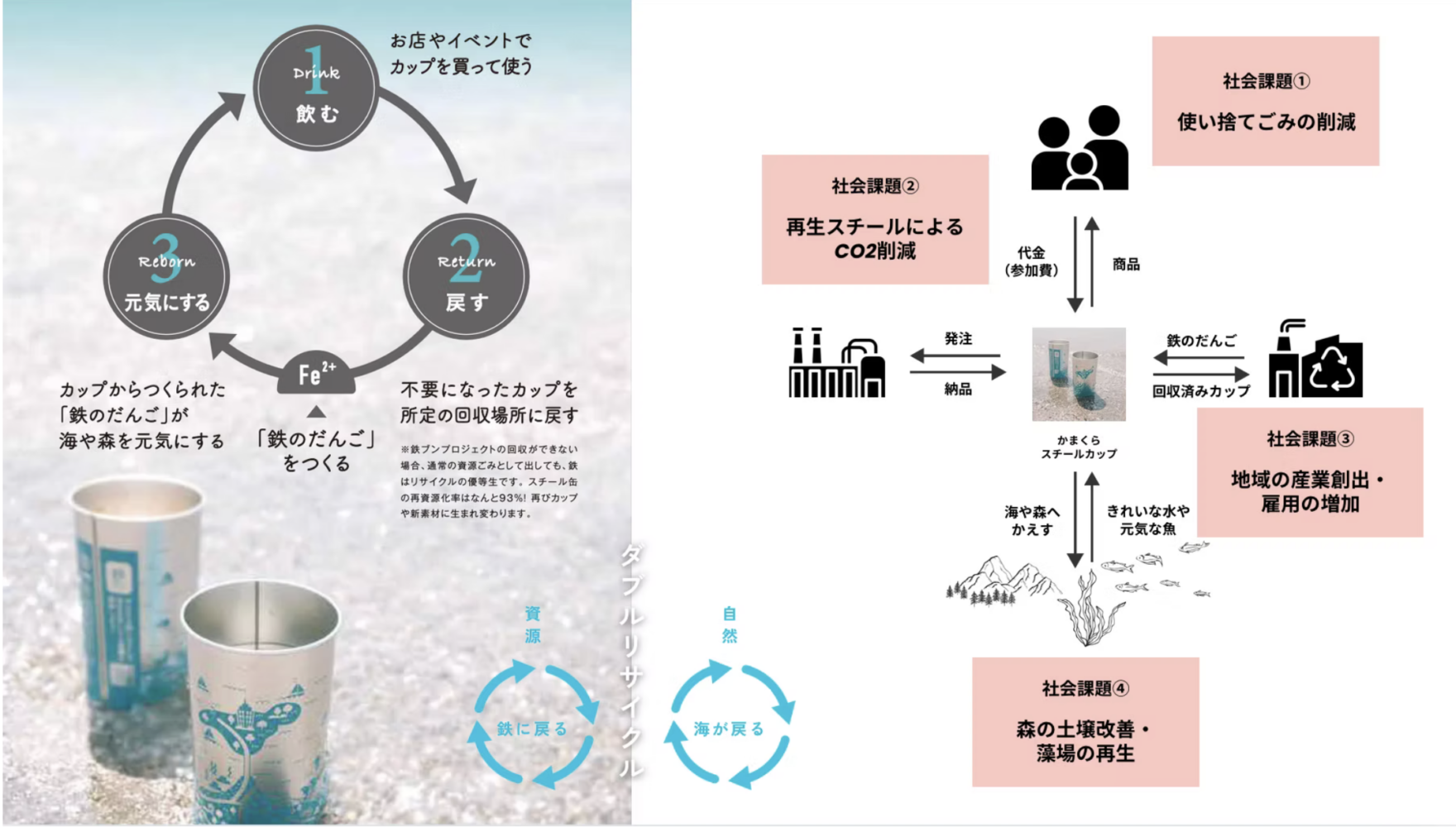

しかもスチールには93%というリサイクル率の高さ、かつ何度でも再生可能で、用途も限定されないという特性がある。

そんな技術との偶然の出会いがプラスチックの飲料カップに代わる環境に良いスチールカップという発想を生んでくれました。これが「第一の偶然」です。

— スチールカップの開発過程ではどのような工夫がありましたか?

絶対にブレてはいけない軸は大手鉄鋼メーカーも賛同してくれた「つくる側」と「つかう側」の共創というビジョンです。

私自身にもスタイリッシュな製品を作りたいという思いがあったのですが、それも含めて「つくる側」のエゴのようなものは一切捨てて、試作段階から様々な立場の「つかう側」の方々にビーチなどでのテストマーケティングを重ねて、カップの形状を検証していきました。

店舗の方からは「洗うときに手が入り易い方がいい」「積み重ねられないと収納に困る」などの声がありました。カップのサイズである475mlというのはビールの1パイントが満杯に入る量なんですが、それも飲食店の方々の声で決めました。

実際に試飲された方々からは「口回りが広い方がいい」「口当たりが良いものがいい」などの声を頂き、カップの上部にカールを設けるなどの改良を加えました。

そんな中で2022年に舞い込んできたのが逗子海岸映画祭への参加でした。テストマーケティングを行っていたガソリンスタンドのカフェに偶然主催者の方が通り掛かって「試作段階のものを買うのでイベントで使いたい」と言って下さったんです。これが「第二の偶然」です。

— そこではどんな声があったんですか?

ゴールデンウイークの海岸に毎日一万人以上が来場する屋外型映画祭での大規模な実証実験。

多くの方がビールやハイボール、アイスコーヒーなどを飲んで下さったのですが、驚いたのはほとんどの方から環境のことは二の次で「プラスチックカップよりもキンキンに冷えてておいしい」「プラスチックより口当たりがいい」という声を頂けたことでした。気持ち良い消費の上に、翌朝の海岸のゴミがゼロになるという結果がついてくるならみんながしあわせになれるのではないかと感じました。

ひとつだけネックだったのが50回は洗って使えるとはいえ、スチールカップを購入して飲料を提供することがお店にとって使い捨てのプラスチックカップを買うよりも負担が大きくなってしまうことでした。

— ビジネスとしての持続可能性に欠けていたんですね?

そうなんです。その課題を抱えながら2023年には長野で、2024年には湘南でのクラフトビールイベントなどで暑い屋外で冷たい飲料を提供。今度はそこで「こんなにおいしいなら家に持ち帰って使いたい」という声を頂いたことで、思い切ってスチールカップを飲食店ではなく、消費者の方に買って頂くビジネスモデルに変えました。「プラスチックよりもおいしい」というユーザーの心地良い体験価値が、持続可能性や購買動機に繋がると気づかせてくれたからこそできた決断だったと思います。

リサイクルのその先へ

— 仕組み作りとしてはそこで一旦の完結だとも思うのですが、錆びたカップを資源ごみとして回収してあたらしいスチールカップに再生するリサイクルモデルから「海の環境改善」に使うという、さらなる展開はどのように生まれたんですか?

技術オタク(笑)として鉄の特性について調べていくうちに偶然見つけたのが、錆びた鉄に腐葉土などを混ぜると海藻の栄養分となる二価鉄イオンが発生し、磯焼けした藻場の再生に役立てることができるという研究発表でした。これが「第三の偶然」です。

そこから始まったのが使用済みのカップを回収して作った「鉄のだんご」を海に沈めて藻場の環境改善に役立てる「鉄ブンプロジェクト」です。

— 「鉄ブンプロジェクト」は現在どのような段階なんですか?

現在、宮城大学と連携し、good sharing labの専門家とともに宮城沖での実証実験を進めています。先日、沈めていた「鉄のだんご」の引き上げがあったのですが、想像以上に藻が付着していて手応えを感じました。

まだまだ課題はあるのですが、成功すれば、飲料を楽しむという日常的な行為が、海の環境改善につながっていく。その物語という体験をスチールカップで飲むおいしさとともに500円で買って貰えたらと思っています。

— 鎌倉で始まった「かまくらスチールカップ」は海沿いの134号線に沿って西は佐島、東は江ノ島まで拡大。現在18店舗で使用されています。そのうちのひとつである「ラジャーコーヒー」の吉井伸之さんにも今回のプロジェクトに参加した思いを伺いました。

1年前から腰越の海岸の前で営業しています。海洋ごみの問題はとても身近に感じていて、うちでもリユースのカップを推進できればと思っていたところで「かまくらスチールカップ」と出会いました。

テイクアウトのお客様は江ノ島が描かれているデザインがかわいいとお土産も兼ねてスチールカップを買って行かれます。私たちも藻場で育つしらすを店で扱わせて頂いている。好きなコーヒーの仕事を通じて地元の環境保全に協力できるのはとてもうれしいです。

— 最後にみなみさん、改めてここまでの道程を振り返っていかがですか?

プラスチックカップとスチールカップ。どちらが環境にいいかではなく、どちらがおいしいかで選ぶことができる。環境にいいからといってお金を払い続けるのは難しいかもしれないけど、おいしいものにならお金を払って頂ける。理性よりも本能に訴えた方がお互いにとって気持ち良いし、取り組みとして持続可能なものになる。新しいふつうになっていく。また、ペットボトルに置き換わったことで長年活かされていなかった「鉄」を加工する「技術の価値」を高めることもできたのではないかと思っています。

幾つもの偶然や奇跡が重なって想像もしていなかった今があるのですが、それは「つかう側」と「つくる側」との共創だったからこそ辿り着くことができた未来だと感じています。

これからも地域の人々と手を取り合って一歩ずつ。鎌倉から始まったこの小さな波が、世界を変えていくことを信じて進んでいきます。