ますます「循環」が求められている

編集長の熊坂です。このメディアを開始した頃には比較的新しかった「循環」という言葉も、最近はいろんなところで聞くようになりました。これからますますこの概念が重要になってくると感じています。

エネルギーの自給率が13%弱しかない資源小国の日本にとって、資源の循環はなおさら重要です。普及が進むAIによる急激な電力需要や、資源国を巻き込んでの国際紛争が頻発する今、エネルギーや資源のほとんどを輸入に頼る「外部依存型」であっていいわけがありません。

では、いま日本各地ではどんな「循環」が行われているのでしょうか。

そこで、ご好評いただいている「編集長コラム」の2026年新企画として、「日本循環紀行」と題し、日本各地の循環を見に行く旅のレポートをお届することにしました。

まずは「東京」から始めていきます。

東京は江戸時代、世界でも先端をいく循環型都市だったことはよく知られています。鎖国のため物資を外部に頼れず、国内にある資源で回すしかない状況のもと、修繕や再生の技術が発達し、モノを最後まで使い切るのが当たり前でした。

そして注目すべきは、世界でも珍しい「糞尿」の循環が行われていたことです。面白い現象として、様々な書籍や動画が出ているのでご存じの方も多いと思います。

しかし、そのほとんどが、江戸をエコ都市として理想的に描きすぎているように感じました。

本当にそうだったのだろうか。江戸の循環のリアルを知りたい。

そんな想いで改めて調査をしてみると、予想外の事実が浮かび上がってきました。江戸のサーキュラーエコノミーは、私たちが期待するような、エコで持続可能なものではなかった可能性があるのです。

江戸の循環型経済とは

下肥を軸としたエコシステム

忌み嫌われる汚物である糞尿。しかし江戸では「下肥(しもごえ)」と呼ばれ、農家にとってはよく効く肥料として歓迎されました。そのため有価物として取引され、その回収・運搬・販売がシステム化され、経済が回っていたのです。

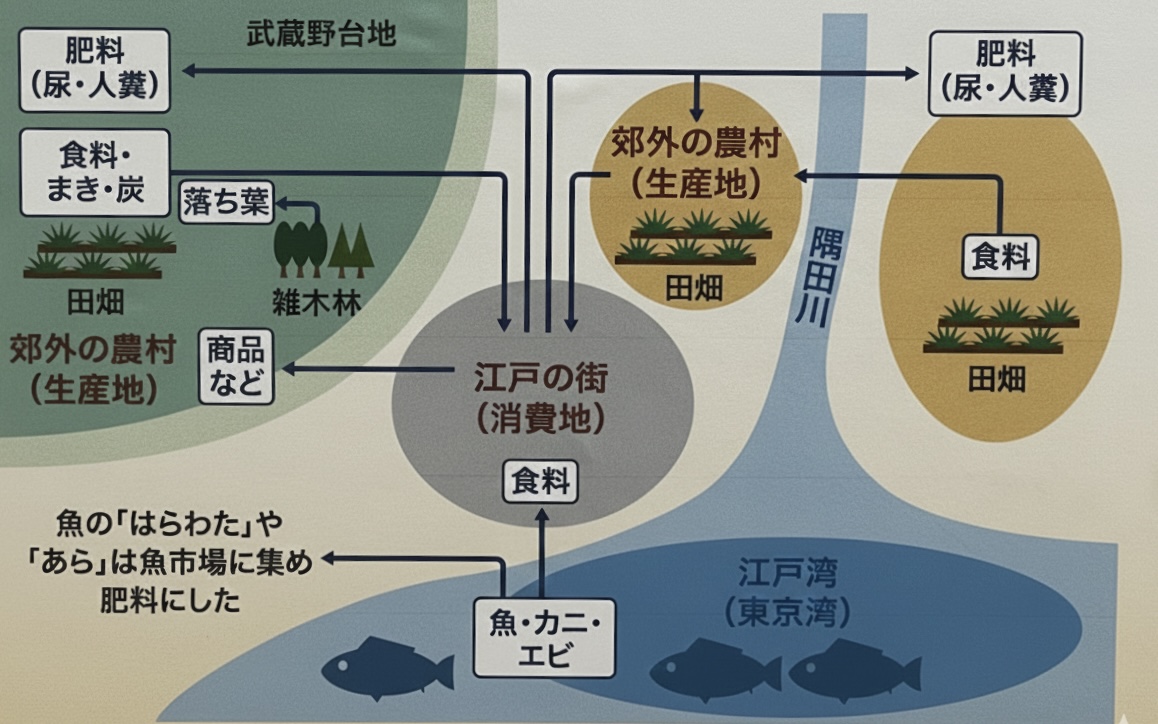

図1の「下肥の利用図」は、そのエコシステムを示したものです。

図の中央は、江戸市中の武家屋敷や長屋のある、千代田区や神田エリアです。そこで「下掃除人」といわれる回収業者が下肥を集め、江戸城の北部や隅田川をはさんだ葛西・千葉方面(黄色部分)、また武蔵野方面(緑色部分)の農村部に運搬され、農家が買い取り、肥料として利用されます。

肥料を使ってできた野菜などの作物は、大消費地である江戸市中に運ばれ、販売され、食されます。そしてまた・・・という見事な循環が行われていました。

ただし、循環は見事でしたが、糞尿利用には弊害もありました。そのひとつが「寄生虫」です。 糞尿の肥やしで育った野菜には寄生虫の卵がついていることが多かったため、様々な寄生虫が体内に入り、病気のもととなっていました。江戸で多い病気として、今ではほとんど聞かない「疝気」や「癪」(痛みをともなう胸、腹、下腹部の疾患)がありましたが、その原因の多くは寄生虫によるものと推定されています。老若男女にかかわらず、なんと8割が寄生虫を体内に宿していたという説もあります。今では信じられない不衛生な話ですが、医学知識が乏しかった当時はそういうものとして皆受け入れていたのでしょう。

江戸のサーキュラーエコノミーが行われた期間

なぜ江戸で糞尿の循環が始まったのでしょうか。何か明確なきっかけがあったのでしょうか。

日本における農業の糞尿利用が開始したのは鎌倉時代末期と言われていますが、当初はごく小規模の利用に留まっていました。商品として扱われ、広範囲に売買されるようになったのは江戸中期、正徳年間(1711〜1715年)からです。

きっかけは、参勤交代制(1635年制定)によって全国から江戸に大名の家族が集められ、人口が爆発的に増えたことでした。正徳年間のすぐ後の享保年間(1716〜1736年)には、江戸は100万都市になります。下肥売買は、そのちょと前に開始したことになります。

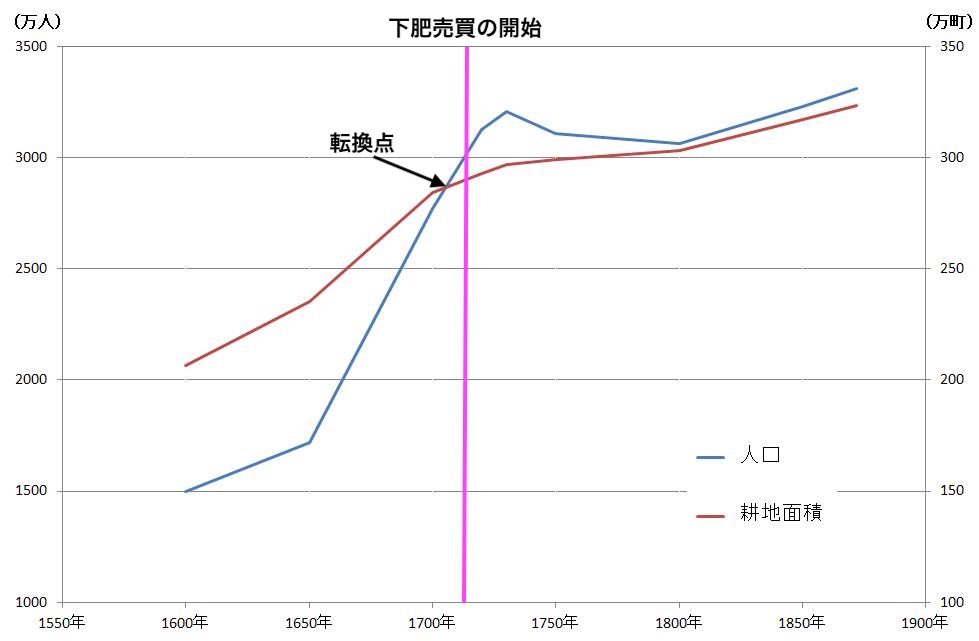

図2は、江戸時代の人口と耕地面積の推移のグラフです。1650年頃から人口が急激に伸び、1700年頃に転換が起き、人口の伸びが耕地面積の伸びを上回るようになります。その後も人口増が進み、耕地面積が追いつかず食料不足になったであろう状況が読み取れます。下肥売買が始まったのはまさにその頃。江戸近郊で農地が発展していき、強力で速効性のある肥料「下肥」の需要が高まり、商品化されていったのです。

つまり、江戸の循環は、日本特有の「もったいない」というエコ思想からというより、大都市に膨れ上がった江戸の「切迫した食料需要」への回答だったと言えるでしょう。

江戸時代の人口と耕地面積

明治に入り、行政による清掃事業が始まりましたが、人糞は有価物でビジネス領域ということで業者に任せられ、下肥売買は継続しました。下肥の循環は、江戸だけでなく明治時代でも行われていたのです。

しかし大正時代に入ると「価値の逆転」が起こります。くみ取り業務は有料、つまり「お金を払って汚物を処理する」今の形になり、下肥は有価物としての価値を失い「下肥の循環経済」は消滅していきました。しかし下肥利用自体は昭和40年代まで行われていました。

つまり、下肥が有価物とした扱われた「江戸のサーキュラーエコノミー」の期間は、1711年の正徳年間から大正7年(1918年)までの約200年間ということになります。

下肥の歴史

| 年代 | 出来事・詳細 |

| 1711〜1715(正徳年間) | この頃から江戸の武家屋敷・町家から出る下肥が売買の対象になる。 |

| 1744〜1747(延享年間) | 下肥を肥料として江戸周辺の農村に販売する業者が現れる。 |

| 1789(寛政元年) | 下肥の値段が急騰し、各地で下肥値下げ運動が起こる。これ以後、数次にわたって、下肥の値下げ運動が起きた。 |

| 1900(明治33年) | 汚物掃除法制定。官営の清掃事業が開始されるが、人糞は有価物とされ、対象からはずされる。 |

| 1918(大正7年) | このころから人糞の汲み取りを有料で行う業者が出てくる。 |

| 1920(大正9年) | 東京市による有料汲み取り制度開始。一回二十五銭の汲み取り料を徴収する。 |

| 1944(昭和19年) | 第2次世界大戦の激化により「農民汲み取り制度」が開始される。 |

| 1967(昭和42年) | 農民汲み取り制度終了。東京周辺の下肥利用は、ほぼ終了する。 |

下肥ビジネスを支えたものたち

コスパのいい肥料に流れる

当時使われていた農業用肥料の代表的なものは堆肥(籾殻や落ち葉などを微生物で発酵させたもの)でした。しかし堆肥は作るのに多大な時間と労力がかかるのと、大量の広葉樹がある雑木林を必要とするため、場所を選びます。

堆肥は「土づくり」に有効で、長期的な視点では優れていましたが、速効性でいうと、圧倒的に栄養価の高い下肥に軍配が上がりました。100万都市・江戸の胃袋を支えるため、速効性のある下肥の需要が高まっていったのです。今で言う「コスパ」「タイパ」を農家も消費者も求めた結果でした。

下肥は主に江戸近郊の野菜づくりに使われていました。効きのいい下肥は、野菜の生育を早めることも可能になります。当時、江戸では「初物」が縁起がいいとされ、高価でも我先に手に入れようと競い合う江戸っ子特有の食文化がありました。下肥による野菜づくりは「初物好き」の江戸っ子の需要も満たし、初物時期には特に高く売れたのです。

では、下肥はどれぐらいの規模のビジネスだったのでしょうか。

例えば最も下肥を利用していたエリアのひとつ佐野新田(足立区)の豪農は、村の農民を雇って江戸市中で13カ所でくみ取りを行い、慶応3年(1867年)に180両(約1800万円)をくみ取り先に支払ったという記録があります。それをいくらで売ったかの記録はないものの、仕入れが1800万円ですから、いち農家で年間数千万円のビジネスだったことが伺えます。

注目すべきは、この商売の主体は、農家だったということです。のちに専門の仲買人が現れるものの、商家ではなく農家が始めたビジネスというところも江戸の循環経済の特徴と言えるでしょう。当初は農家が直接武家屋敷や長屋などに買取に行き、そののち豪農が小作人を使ってビジネス化していきました。

水路による農村の東西格差

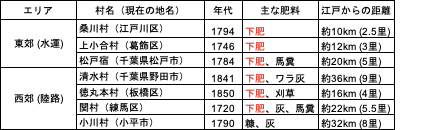

そして、下肥利用には場所による明らかな格差がありました。もういちど図1を見てください。消費地である江戸市中(江戸城を中心とした城下町)の近隣の農村は、東側の足立区、江戸川区、葛飾区、千葉方面(黄色)と、西側の武蔵野方面(緑色)に分かれています。

表2は、江戸近郊の肥料の利用状況です。これを見ると、江戸の東の近郊で下肥がよく使われ、下肥のみの村もある一方で、西側では、それ以外の肥料も混じっていたことがわかります。

この利用格差を生んだのは「水路」でした。江戸の城下町は、水路が張り巡らされ、船による物流が盛んに行われており、幹線となる水路は現在の高速道路の役割を果たしていました。

東側は、隅田川、荒川、利根川などの河川があり、水運に恵まれていたため船による大量輸送が可能でした。「葛西領」と呼ばれ、下肥利用が最も盛んな地域であり、野菜の産地として発展していきました。

下肥を積んだ船は「葛西船」「汚穢船」「肥船」などと呼ばれ、一艘で四斗入り(72リットル)の肥桶50個(50荷)の輸送が可能でした。馬では二荷、車でも二荷であったことを考えると圧倒的な輸送力です。

また、帰りの船には、今度は農村からの野菜を積んで江戸市中に運び、無駄のない循環的物流が成立していました。糞尿を運んだ船に野菜を積む、というのは今なら衛生上不可能ですが、当時は衛生感覚が今とは違ったのです。

一方、水路を使えない武蔵野地域では下肥の利用は限定的となり、そのぶん炭などの燃料生産の産業が発達していきました。

今も残る江戸の循環型経済の片鱗

次に、江戸の循環を加速した水路について見ていきましょう。調査に訪れた深川江戸資料館の地図で、江戸を東西に流れる「川」の存在を見つけました。

地図中央に深川江戸資料館から少し北に行くと、東西に流れる「小名木川」という川があります。これは隅田川と中川を結ぶ人工的に作られた運河で、江戸初期から東側の物流の中心的な水路であり、最も葛西船が利用された水路でした。

黄色で囲ってあるのが小名木川で、このように地図上に線を引いてみると、江戸の中心街と東郊を真直線に結んでいることがわかります。江戸で仕入れた下肥を、水色の流れで東に運び、東の村々で収穫された作物をピンクの流れでまた江戸市中に戻す。その物流の流れを想像することができました。

資料館を出て、小名木川に行ってみました。

想像より幅が広く、静かな川です。驚くのはこれを作った人です。なんと、徳川家康その人なのです。小名木川は家康が江戸に入ったばかりの頃に作った、我が国初めての運河でした。

関ヶ原の戦いに先立つこと10年前、1590年に家康は秀吉の命で江戸入りしました。江戸の町作りを行う際に、家康がまず真っ先に行ったのが飲料水と塩の確保でした。小石川上水(後の神田上水)を開削させ、江戸初の水道を整備。そして塩に関しては、当時塩田があった行徳(千葉県)と隅田川を結ぶ運河を作りました。それがまさに小名木川なのです。

400年の時を超えて今も残る小名木川に、家康による「天下普請(国づくりの工事)」の壮大さを感じることができます。

江戸時代に整備された運河や水路は、現在は埋まっているところも多いですが、首都の頭上を走る首都高速は、基本この水路の上に架けられています。家康によって作られた、下肥も含む江戸を中心とした物流の基盤は、今なお東京を支え続けているのです。

江戸の循環型経済の正体

世界でも珍しいと言われる糞尿の循環が成立した江戸時代。これは日本ならではの現象なのでしょうか。最後に、海外と比較してみたいと思います。

『都市近郊農業史論 都市と農村の間』(1983)で、著者の渡辺善治郎氏は江戸の下肥による循環をヨーロッパの農業と比較し、大変興味深い指摘をしています。

ヨーロッパの農業経営は、今も昔も畜産が不可欠のものになっています。ヨーロッパには何度も訪れていますが、広い農地で放牧をしている風景を郊外のどこでも見ることができます。耕地内に家畜を放牧することで、飼料、家畜を増産し、飼料や肥料は基本、自給しています。「飼料→家畜→肥料→作物」の連鎖が行われ、土地の中での「輪作農法」が発展してきました。そのため外部からの肥料を使うことはあくまで補充的なものでした。

一方で、日本では、肥料は「常に外部から導入されること」を特徴としています。下肥のように、当面の必要な養分だけを直接土に施すやり方は、ヨーロッパに比べて「地力略奪的」農法だと渡辺氏は指摘します。

実際、下肥だけを大量に投入し続けると地中の塩分を蓄積させ、土壌を悪化させ、病害虫の発生が増すそうです。下肥は速攻性はありますが、土地の力「地力」を高める効果はないのです。そしてそれは畜産でも起きており、最初から外部飼料に依存して発展してきたのが日本の酪農・畜産の特徴とのこと。

下肥の時代が終わり、化学肥料になりましたが、それは下肥が化学肥料に置き換えられただけで、「地力略奪的」「外部依存」の本質は変わっていないと渡辺氏はいいます。

この指摘は衝撃的でした。なぜなら、これまで江戸の循環型経済は、持続可能な在り方として現代人のお手本になるべきものだと考えていたからです。

しかし、実は江戸時代の循環は持続可能なものではなく、むしろヨーロッパの営農のほうが持続可能であることがわかります。地力を高めるヨーロッパの農法は今もなお行われ、速効性だけで使われた下肥は200年で終わったことがそれを証明しています。

人口爆発が起き、食料が不足した江戸中期。目の前の需要に応えるために、土地づくりよりも速効的肥料を外部から買って今日の収量を増やすことが必要でした。それは仕方がないことではありましたが、ある意味、持続可能性とは対極の、短絡的かつ近視眼的とも言える「農業観」です。それが日本の農業、ひいては日本人の特徴なのかもしれません。

そして冒頭に書いた、今私たちが直面する「エネルギーの外部依存」ですが、それと同じ課題が、江戸時代からあったことになります。これは偶然ではないでしょう。

「日本循環紀行」第一回目。歴史を深掘っていくことで、様々な気づきを得た調査となりました。

次回は、東京の廃棄物管理史の大事件、夢の島「ごみ戦争」について見ていきます。

<参考文献>

渡辺善治郎(1983)『都市近郊農業史論 都市と農村の間』 論創社

永井義男(2016)『江戸の糞尿学』作品社

島崎晋(2025)『危機管理の日本史』小学館新書

鈴木理生(2000)『江戸はこうして造られた』ちくま学芸文庫

<訪問した資料館等>

・東京都下水道歴史館

・江東区深川江戸資料館

・江東区芭蕉記念館

・江東区中川船関所資料館

・葛飾区郷土と天文の博物館