再生可能エネルギーによる自家発電で電気代を節約したいけど太陽光パネルが設置できるのは戸建て住宅か戸数の少ない集合住宅だけと諦めていませんか? このほどマンションでも導入できる再生可能エネルギーによる発電システムが開発されました。大和ハウス工業の「マンション向け小型バイオガス発電システム」。ディスポーザーに生ごみを捨てるだけで電力が生まれるマンションだから可能になった"Waste to Energy(廃棄物発電)"です。

開発の経緯とシステムについて、「ハウジング・ソリューション本部 技術統括部マンション技術部 商品企画推進室長 瀬口和彦氏とビジネス・ソリューション本部 技術統括部 建築技術研究所 次世代エネルギーグループ 研究員 久保田謙三氏」に伺いました。

マンション技術部 商品企画推進室長

瀬口和彦氏

—マンション向け小型バイオガス発電システムとはどのようなものですか?

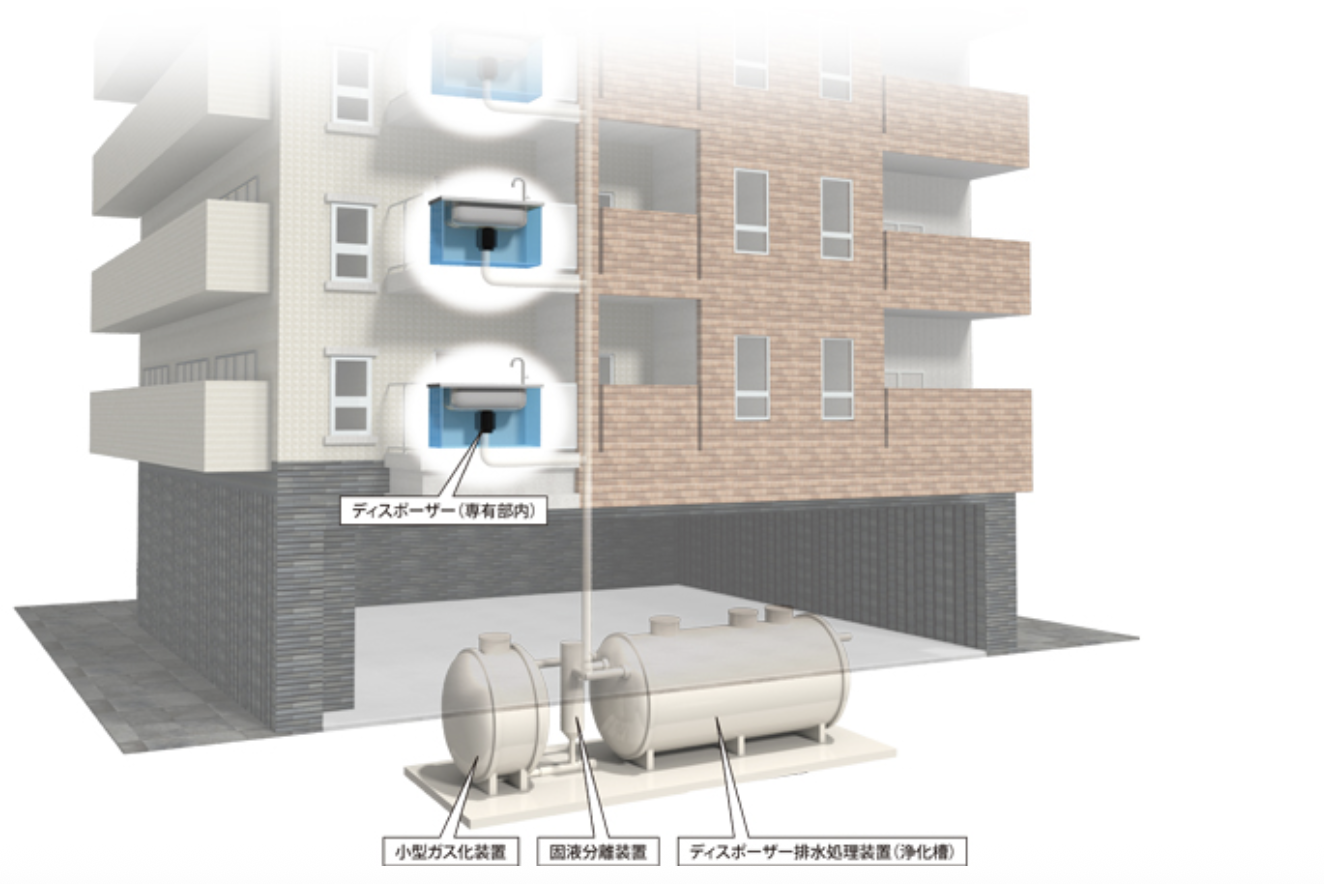

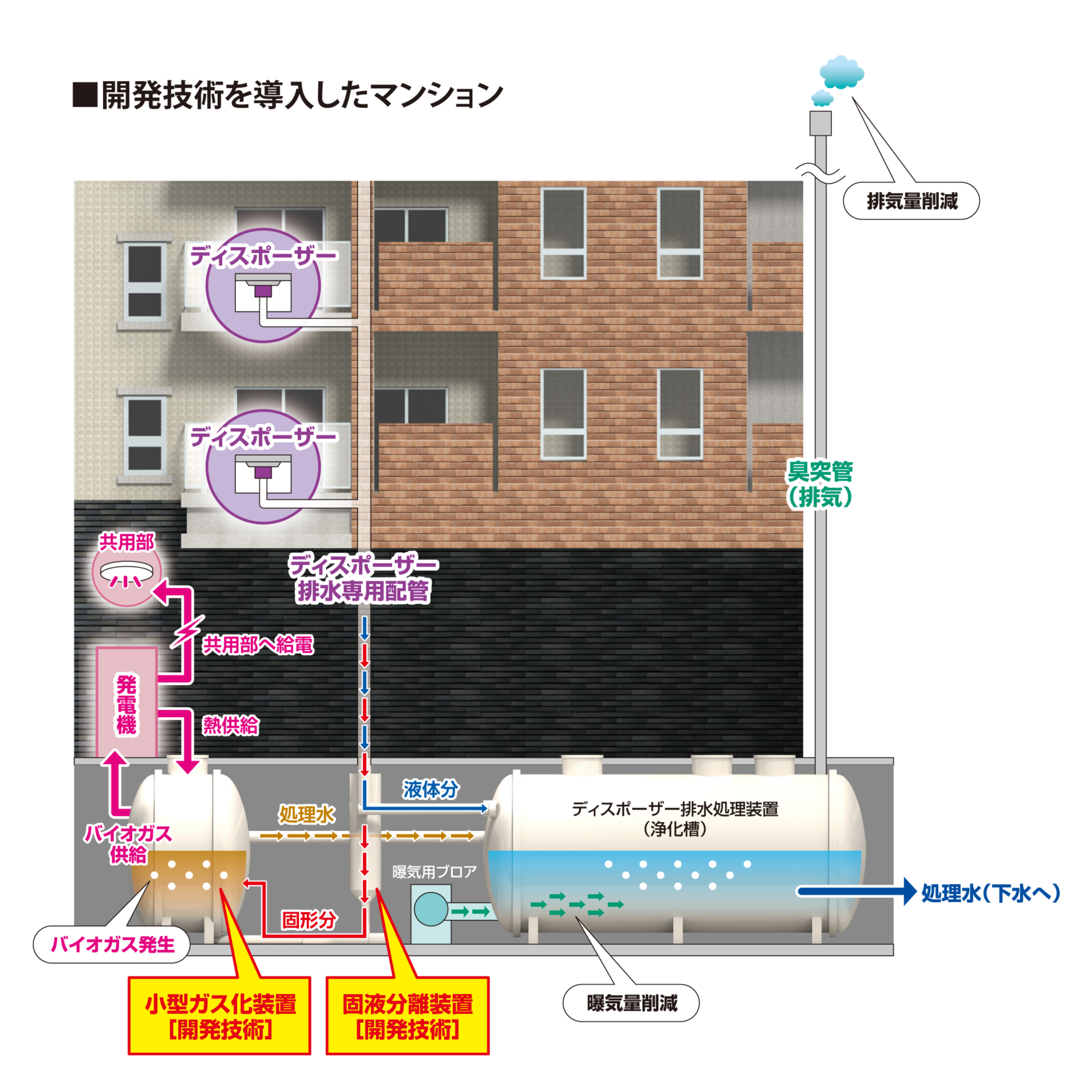

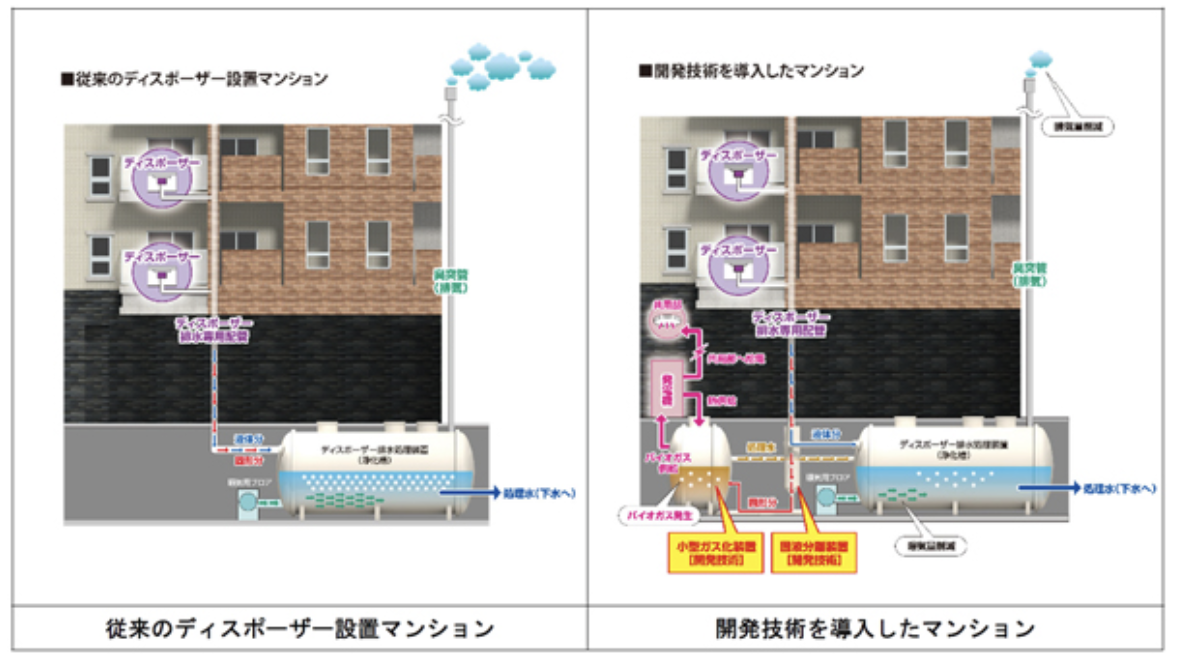

最近の分譲マンションにはキッチンのシンクにディスポーザーが標準装備されるようになってきました。生ごみを細かく粉砕して水と一緒に排水管に流すことで処理する設備です。今回開発したシステムでは、流した生ごみは固液分離装置(濾過装置)で固形分(残渣)と液体分に分離されるんですが、その残渣を微生物により発酵させて抽出したバイオガスで発電機を動かし、生み出された電気をマンションの共用部で使用する。"みんなの電気をみんなのいらないもので生み出す"という発電システムになります。

—開発の経緯を教えてください。

食品残渣を微生物により発酵させて抽出したガスで発電する技術、すなわちバイオガス発電はオイルショックの時代にはすでに存在していた技術でした。しかしながら、実際の発電に足るような安定したガスの供給が難しいというのが現実でした。食品残渣でいえば1000戸から2000戸分の生ごみが必要になります。これはマンモス団地のようなところじゃないと食品残渣を集めてガスを抽出して安定的に発電するというのは非現実的な技術だったんです。また、どうすればそれだけの住戸から生ごみをひとつの場所に効率的に集められるかという物理的な問題もありました。

—転機となったのは?

ひとつはこの10年ぐらいでディスポーザーの普及率が上がったことです。これで各家庭の生ごみが効率良く一箇所に集められるようになりました。

くわえて、久保田のいる総合技術研究所で廃棄物から効率的にガスを抽出する研究を進めていました。ディスポーザーによって生ごみの回収率が上がり、さらに残渣から抽出するガスの量を増やすことができれば、1000戸とか2000戸の大型マンションでなくともバイオガス発電が可能になるのではないかというところに着目してシステムの開発を始めました。

技術統括部 建築技術研究所

次世代エネルギーグループ 研究員 久保田謙三氏

—久保田さん、食品残渣からバイオガスの抽出効率を上げるためにどのような苦労がありましたか?

マンション向けのディスポーザーというのは、いかに配管の中で詰まらせないようにするかに重きが置かれています。そのため水分を供給しながら生ゴミを粉砕していくんですが、ガスを抽出する上では残渣の中に水分が多いことがデメリットになってしまうんです。そこで、いかに水分を除去して、効率よくガスを抽出できるかが開発の鍵でした。

2-1.jpg)

—生ごみの捨て方などで居住者が協力しなければならないことはないんですか?

生ごみから電気が作れるというメリットがあっても、ディスポーザーの使い勝手を犠牲にしたのでは普及していかないと思いました。そこで、これまでのディスポーザーと同じように使って頂くだけでバイオガス発電ができるシステムをという方針で、3年ほど掛けて100戸ほどのマンションで1日当たり約8kWhの発電ができる小型発電システムを開発しました。

—生ごみの削減と電気代の節約が一度にできるんですね。

100戸、250〜300人ほどの居住者がいるマンションで1日75㎏くらいの食品残渣を削減し、共用部の使用電力の20%から25%を賄うことができます。

—実装していく上でどのような使い方を想定されていますか?

脱炭素社会の実現に向けて建築業界ではZEH住宅とともにZEHマンションの普及を推進していますが、高層化すればするほど一戸当たりの屋根面積や風などの問題で太陽光発電パネルは載せにくい上に、戸数が増えるほど一戸当たりの発電量は減ってしまいます。

私は以前から日中しか発電できない太陽光発電パネルの一本足打法ではダメなのではないかと考えていました。もちろん昼間に発電した電気を蓄電池に貯めて夜間に使うこともできますが、常時それをやっていたのでは蓄電池が防災時の非常用電源としての役目を果たせなくなります。

一方で、バイオガス発電は天候にも左右されませんし、昼夜も関係ありません。蓄電池に電気を貯めるのと違って発電エネルギーをガスとして貯めておくこともできます。太陽光発電など他の再生可能エネルギーとミックスで使うことで価値が高まっていくのではないでしょうか。

すでに複数の新築マンションでの実装も検討されています。

—新築じゃないと実装できないシステムですか?

基本は新築向けですが、既存のマンションでも可能性は0ではありません。ディスポーザーが設置されていること、共有部にガスを抽出する装置と発電機を設置できる場所が確保できれば後付けでも設置可能になっていくと思います。

—住宅以外の設置についてはいかがですか?

たとえばホテルや多くの飲食店を有する商業施設など、一定量の食品残渣が出るところであれば私どものシステムを設置することで、フードロスや生ごみを発電という形で有効利用できます。「捨てるものをなくす」という部分がこのシステムの大事なところでもあります。

再生可能エネルギーの利用拡大が進む中、無駄を少なくする“地産地消”のエネルギー利用を積極的に推進していくことで、カーボンニュートラルの実現に貢献していきたいと考えています。