旭硝子財団が実施した第6回「生活者の環境危機意識調査」(対象:全国10~60代・1,301名)で、危機的だと思う問題の1位は6年連続で「気候変動」であることが明らかになりました。今回は初めて高校生世代(15~18歳)を追加し、環境キーワードの認知や行動で若年層の積極性が際立ちました。

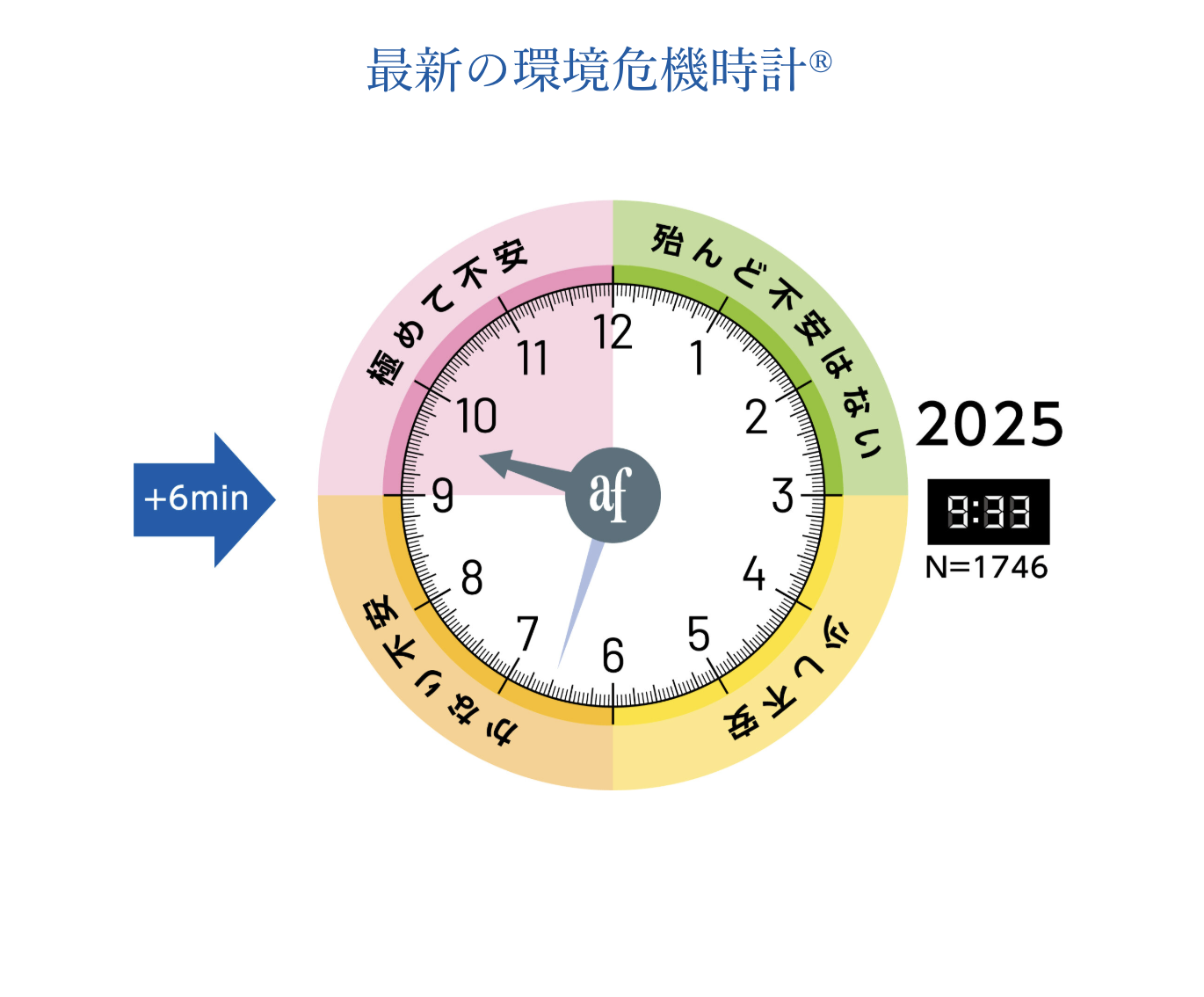

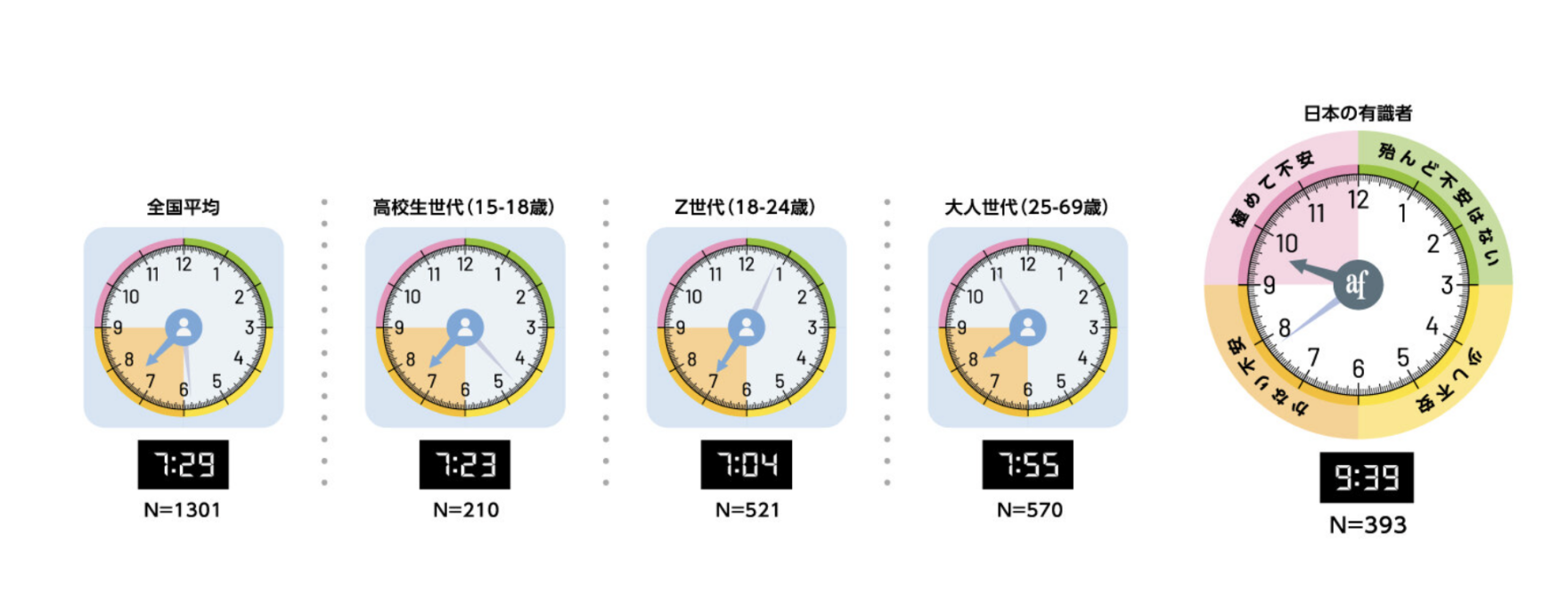

指標となる環境危機時計は「7時29分」まで進行しており、暮らしの実感と政策・制度の転換をどうつなぐかが問われています。

調査の概要と今年の特徴

本調査は2020年の開始以来、今年で第6回。全国の男女1,301名(高校生210/Z世代521/大人570)を対象に、慶應義塾大学・蟹江憲史教授の監修のもとインターネットで実施されました。

最大のトピックは、高校生世代の新規追加です。2022年度から高校で必修化された「総合的な探究の時間」等に伴い、気候変動や生物多様性、資源循環を学ぶ機会が拡大。学習→地域・学校での企画提案→実践という循環が、今回のデータにはっきりと表れました。

さらに、同財団が長年継続する有識者調査の2025年結果(日本の環境危機時計「9時39分」=「極めて不安」)も先行公表。生活者の肌感覚と専門家のリスク評価のギャップを横断的に読むことができます。

生活の体温としての危機-6年連続の1位は「気候変動」、環境危機時計は7:29へ

国内で最も危機的だと思う問題は6年連続で「気候変動」。理由には「作物不良による食料不安」「猛暑・熱中症」「豪雨の激甚化」といった暮らしへの直結が並びました。2位「社会・経済と環境・政策・施策」、3位「人口」も上位に入り、物価・賃金・少子高齢化への不安が環境課題と重なっています。

象徴的なのが環境危機時計。全国平均は「7時29分」で、昨年から30分進行(評価は「かなり不安」)。世代別では、高校生7:23、Z世代7:04、大人7:55で、大人のほうが危機感が強い一方、高校生はZ世代より高いというねじれも見られます。

一方の有識者(日本)は9:39(「極めて不安」)。約2時間強の差は、制度・技術・投資の転換速度に対する見立ての違いとも読めます。生活者は体感的リスクを、専門家はシステムリスクを見ている。この二つの視野を接続することが、次の政策設計・企業戦略のカギです。

次世代リーダーは高校生-知識と行動の先へ

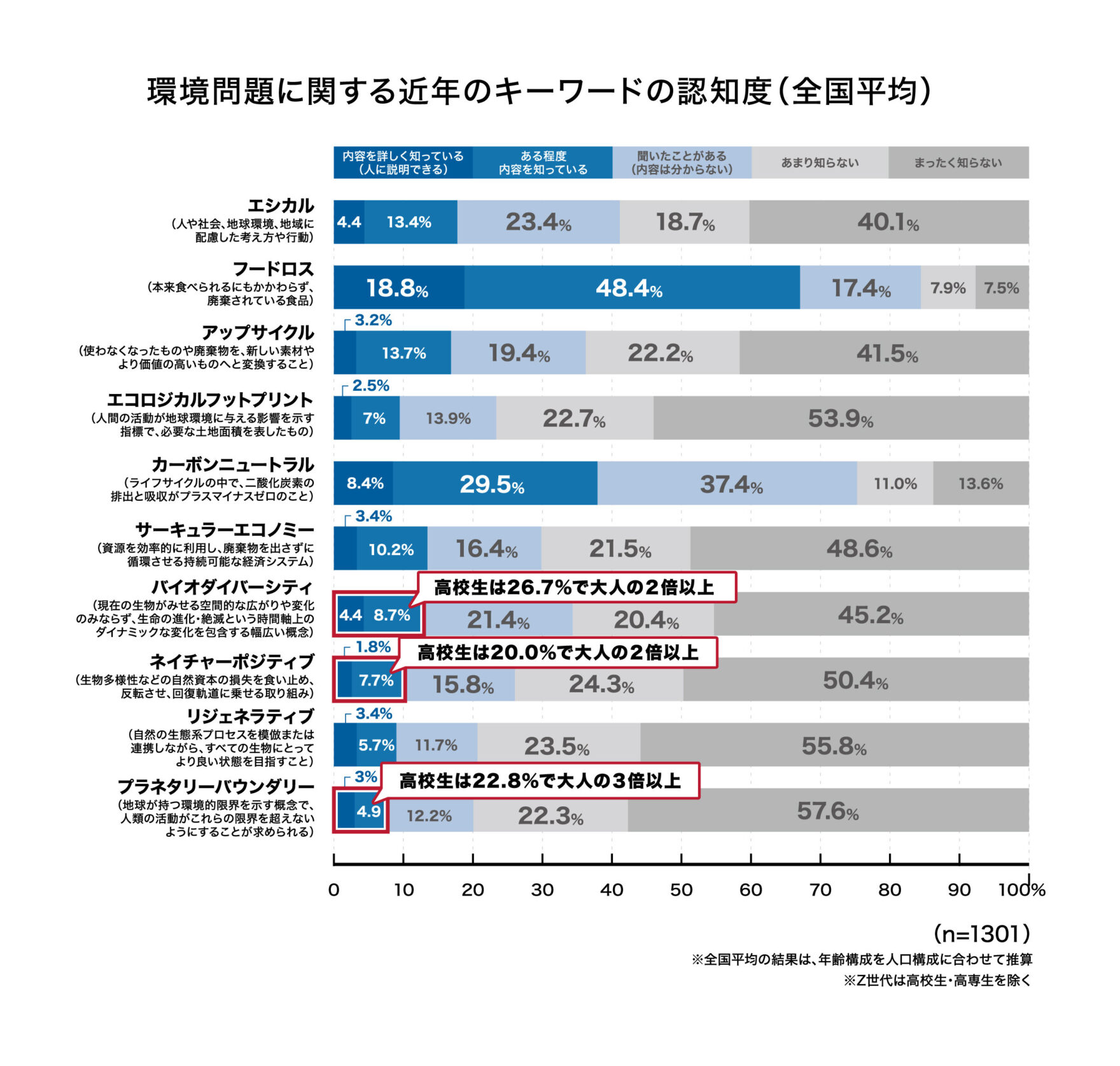

今回の調査で最も印象的だったのは、高校生世代の存在感です。「バイオダイバーシティ」「ネイチャーポジティブ」「プラネタリーバウンダリー」といった近年のキーワード認知で、高校生は大人の3倍超。「内容まで把握」の比率でも高校生が上回り、概念理解の厚みが伺えます。「バイオダイバーシティ」「ネイチャーポジティブ」「プラネタリーバウンダリー」といった近年のキーワード認知で、高校生は大人の3倍超。「内容まで把握」の比率でも高校生が上回り、概念理解の厚みが伺える調査結果となっておりました。

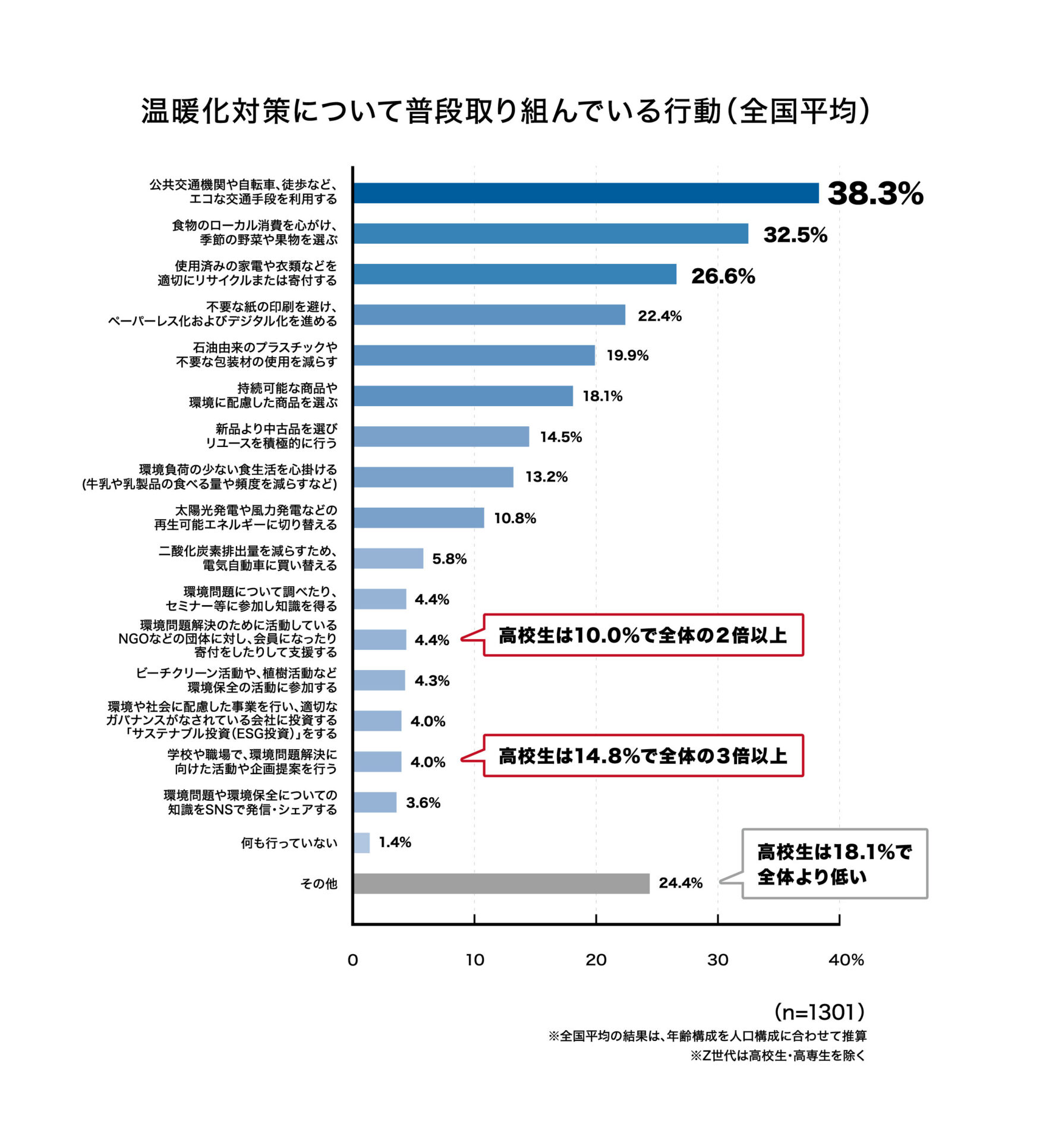

行動面では、何らかのアクションを取る人が全国平均で75.6%。上位は①エコな交通手段の利用 ②地元産・季節の食材の選択 ③家電・衣類のリサイクルと、日常で継続しやすい取り組みが中心です。

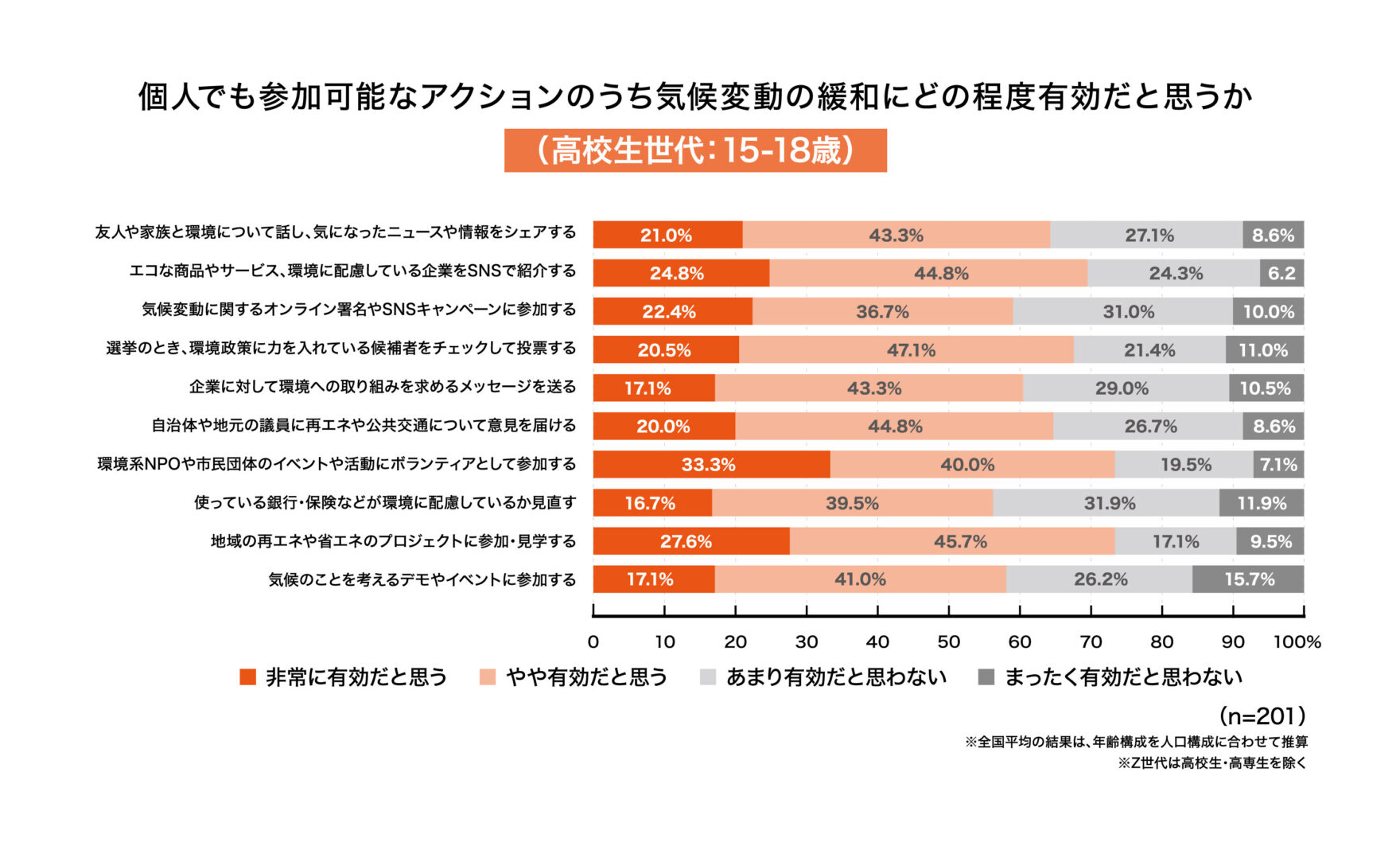

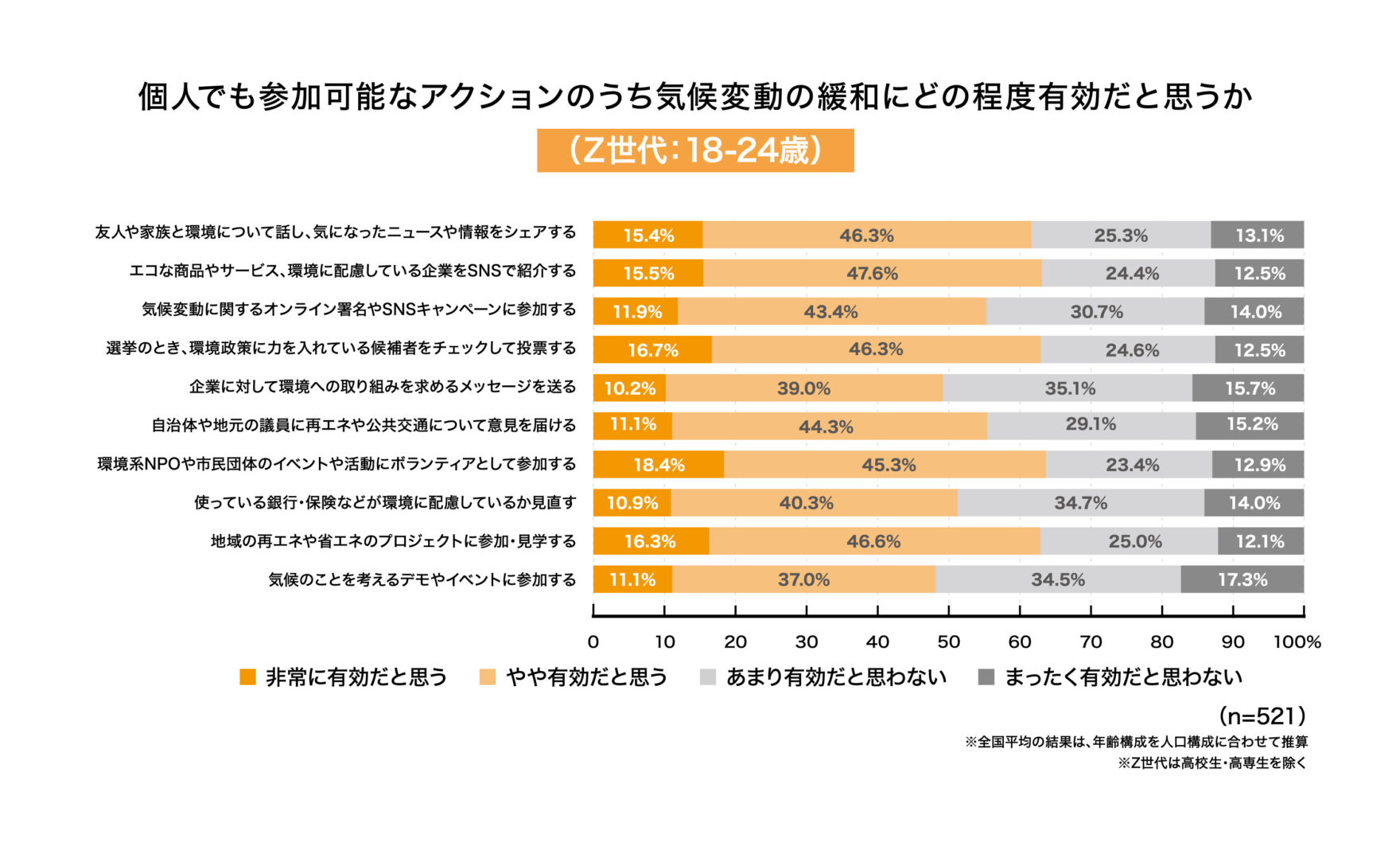

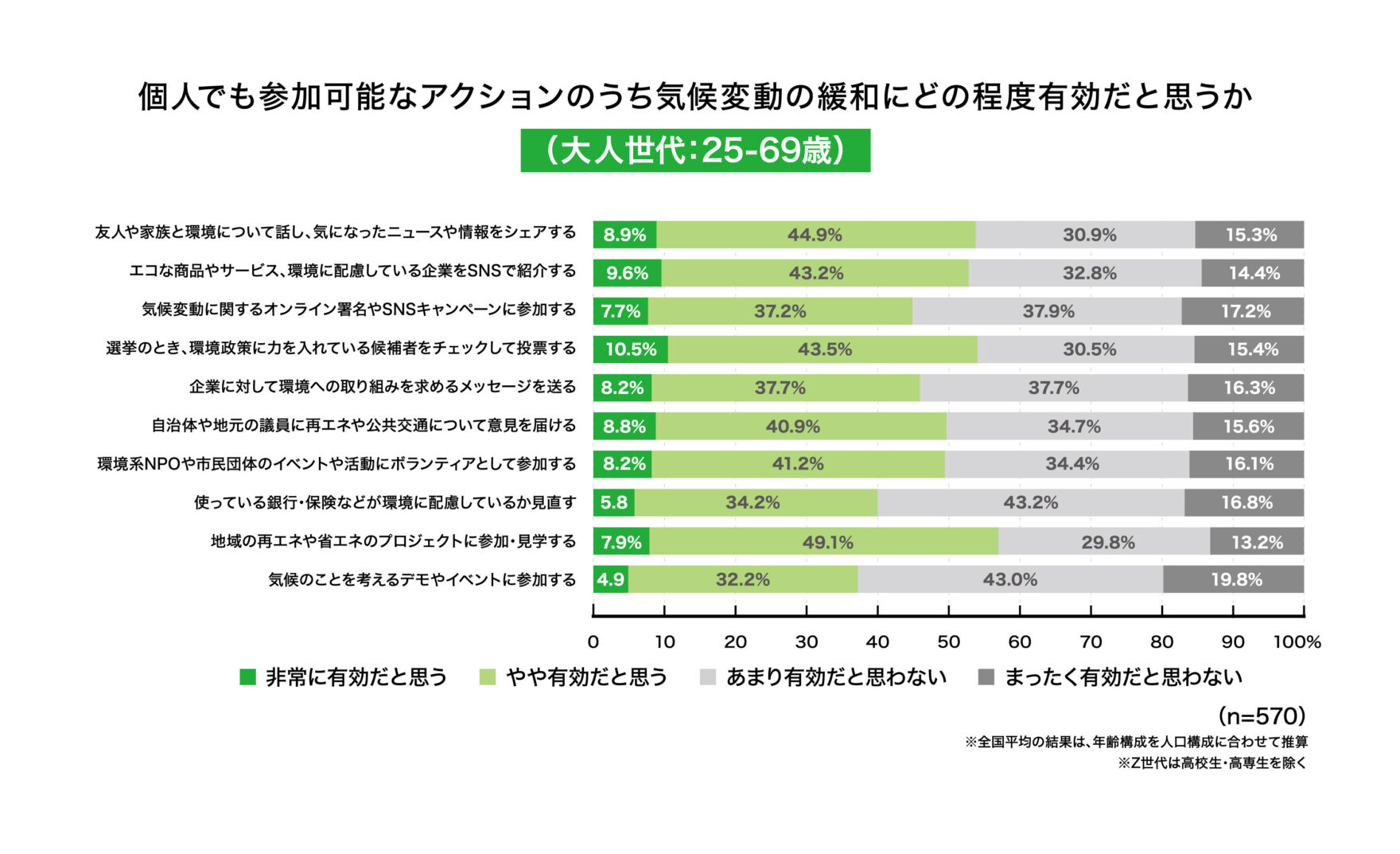

注目は高校生の“前のめりさ”です。学校での企画提案や環境団体への寄付・参加など、社会に向けた能動的な関与の比率が他世代より高い特徴があり、誰の行動が重要かでは、全世代で1位:政府、2位:一般市民となっておりました。

高校生は国際機関・教育機関も上位に置き、学びと制度をつなぐ役割への期待を示しました。

高校生の「知→行」の回路はすでに稼働しており、自治体・学校・NPO・企業が受け皿を増やし、プロジェクト型学習や地域実装に接続すれば、行動の規模と持続性を一段押し上げられます。

SDGs達成度の自己評価と2030年:揺れる「貧困」への評価

現時点の感覚的SDGs達成度(日本)は、高校生32.8%/Z世代28.5%/大人24.5%。若い世代ほど高く評価する一方、全国平均25%前後と、2030年の達成には距離があります。

2030年に達成度が高いと思う目標は、1位「貧困をなくそう」 2位「安全な水とトイレ」 3位「飢餓をゼロに」。一方で、達成度が低いの1位も「貧困をなくそう」(同率2位「働きがいも経済成長も」「気候変動に具体的な対策を」)でした。

つまり、「貧困」への評価が二分しており、今後は社会政策・気候対策・産業転換を一体で進める統合的デザインが重要になります。

有識者調査では、若年層ほどSDGs達成度を高く評価する傾向も示されました。

意識の高さを制度・投資・市場の仕組みに落とし込むこと—再エネ支援、地域循環経済、移動・食・資源のトランジションを公正に進めること(Just Transition)が、「体感の不安」を「実装の前進」へ変える近道です。

今回の調査では、生活者が直面する気候変動や社会不安、専門家が指摘するシステムリスク、そして高校生世代の積極的な知識と行動力を同時に映し出しました。危機感は確実に広がりつつあり、一方で未来を担う世代はすでに自ら動き出しています。

求められているのは、この意識と行動を社会全体の変化へと結びつける仕組みづくりです。政策、企業、教育、地域が連携し、次世代のエネルギーを受け止められる場を整えることができるかどうか、2030年に向けて持続可能な社会を実現できるかは、まさに今の選択が重要となります。

参考リンク・クレジット

- 調査:第6回 生活者の環境危機意識調査(2025年)/公益財団法人 旭硝子財団

- 概要・全文、関連する有識者調査(2025年9月10日発表):財団公式サイト https://www.af-info.or.jp/