黄色いロゴとハンバーグでおなじみのファミリーレストラン「びっくりドンキー」。

全国に345店舗以上を展開するチェーン運営本部が、札幌市に本社を置く株式会社アレフです。

食の安全と安心、そして“おいしい”を「自然と農業と環境から」実現する企業として、外食産業の中でも早くから環境経営に取り組んできました。特筆すべきは、生ごみの堆肥化やフードロス削減への取り組みなど、今でこそ注目される「サーキュラーエコノミー」を1990年代から先行して実践してきた点です。30年近く継続して取り組む根本には、「食」を起点とする企業理念がありました。

アレフが描くサーキュラーエコノミーの姿を2回にわけてお伝えします。

“入らなかった店”から“集いの場”へ ―びっくりドンキーとの出会い―

私自身、4年前に北海道へ移住するまでは「びっくりドンキー」に入ったことが一度もありませんでした。東京に暮らしていた頃は、店名から「ボリューム重視のガッツリ系ファミレスなのだろう」と思い込み、なかなか足を運ぶ気になれなかったのです。

ところが北海道に来てみると、その印象は大きく変わりました。子どもの友達家族との食事や少年団活動の打ち上げなど、地域の家族が集まる場面で「びっくりドンキー」が選ばれることの多さに驚きました。以来、私自身も年に2〜3回は利用するようになり、今回の取材で幅広い世代に支持される理由を知りました。

メニューのサイズ展開に込められた“食べ残さない”工夫

びっくりドンキーのメニューを開くと、看板メニューのハンバーグはS(150g)、M(200g)、L(300g)と豊富なサイズが用意されています。ライスの小盛や大盛はあっても、おかずのサイズを選べるのは珍しいことです。実はこの「豊富なサイズ展開」は、食べ残しを減らし、食品ロスを防ぐ大きな仕掛けになっています。

外食では「頼んだけれど食べきれない」という状況がどうしても起こりがちです。しかし、食べる人の年齢や体調、食欲に応じてサイズを選べる仕組みがあることで完食率が高まり、結果的に「食べ残しを減らす」ことにつながっています。

さらに利用客にとっては、無理なく完食できることで「残してしまった」という罪悪感を抱かずに済み、気持ちよく食事を終えることができます。

こうした工夫は当然ながらオペレーションや仕入れの効率を下げ、コストもかさみますが、アレフはあえてその負担を受け入れています。食べ残しを減らす工夫まで含めて、びっくりドンキーのサービスなのだと感じました。

コストを振り切って挑んだ、生ごみリサイクルへの先駆け

その企業精神を象徴するのが、1997年に埼玉県の店舗を皮切りに始めた生ごみリサイクルの取り組みです。店舗に生ごみ粉砕乾燥処理機を設置し、出た生ごみを堆肥の原料に生まれ変わらせます。

当時、食品リサイクルという言葉はまだ一般的ではなく、店舗ごとに処理機を導入する外食企業はほとんどなかったのではないでしょうか。しかも、こうした取り組みを後押しする「食品リサイクル法」が施行されたのは2001年。アレフは法律が整う4年前からすでに行動を起こしていたのです。

導入費用や運用の手間は経営の負担になりがちです。それでもアレフは、短期的な採算よりも「食品廃棄物を資源として循環させる」という姿勢を優先しました。

1997年に生ごみ乾燥処理機を設置した当初の1日あたり1店舗の生ごみは50㎏。

仕入れや在庫管理の最適化、調理と提供方法の工夫、食べ残しを減らす仕掛け等で、今では1日あたり30㎏まで減りました。

そして、こうした毎日の積み重ねで、現在では食品循環資源の再生利用等実施率が3年連続で95%を超え、外食産業の目標値の50%を大きく上回る成果を実現しています。

現場から始まった、資源循環

社内体制としては、2006年に廃棄物や資源循環の専門チームが立ち上がりました。

特徴的なのは、その主体が「広報部門」や「CSR担当」ではなかったことです。

食べ残しや生ごみに日々触れる、店舗や工場などで現場に立つ社員が中心となり、環境対応を「企業として当たり前にやるべきこと」として根付かせてきました。

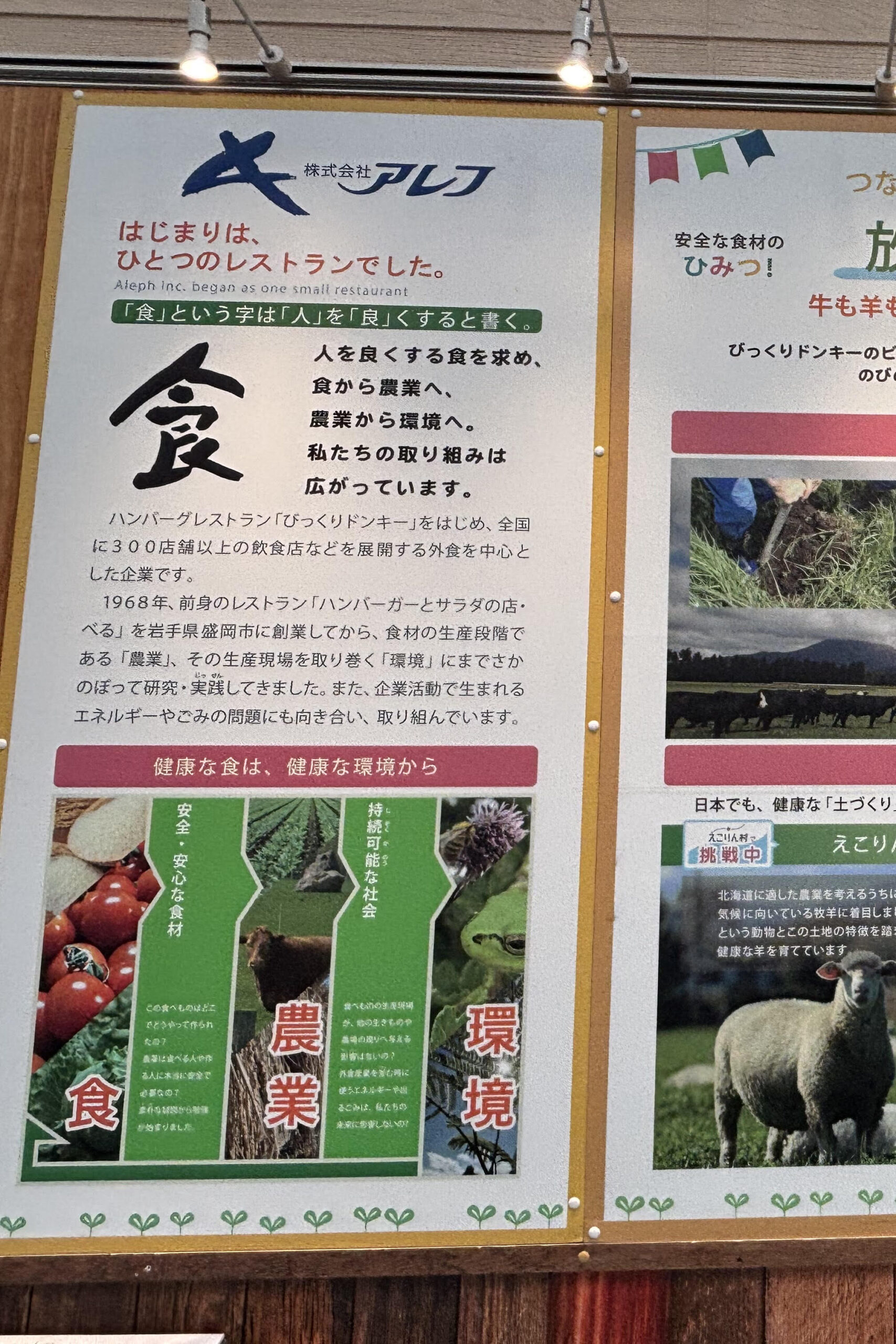

「食は人を良くする」創業者の理念

アレフの取り組みの根底には、創業者である故・庄司昭夫氏の強い思想があります。

庄司氏は「食」という字が“人を良くする”と書くことに着目し、食を通じて人の健康に寄与することが何より大切だと考えました。

その発想は単に栄養や味だけにとどまらず、農・土・水・環境といった、人が生きる基盤そのものを食を通じて守り、提供するという視点に広がっています。

アレフが早くからサーキュラーエコノミーを実践してきたのも、企業としての義務ではなく、この理念と直結した自然な流れだったのです。

声高に語らず“やり切る”アレフの姿勢

資源を無駄にしない堅実な日々の取り組み、1997年から続く生ごみリサイクル、そして2006年に現場主体で立ち上げた廃棄物や資源循環の専門チーム。アレフは外食産業の中でいち早くサーキュラーエコノミーを実践し、その成果を数字と実績で積み重ねてきました。

それにもかかわらず、店舗やメニューにそのことを誇らしげに掲げていません。

取材で担当者が語ったのは、「お客さまは資源循環を体験しに来ているのではなく、おいしいハンバーグを食べに来ているのです」という言葉でした。

CSRや環境経営を声高に訴えるのではなく、当たり前のように実践し続ける――その姿勢に、アレフの“本気度”を強く感じました。

次回は、アレフが北海道・恵庭市で運営し、「自然・農業・教育」を体験できるフィールドとして注目される 「えこりん村」 の取り組みをご紹介します。資源循環を来訪者自身が体験し、学びに変える場としてどのような役割を担っているのかを掘り下げていきます。