2025年7月9日、埼玉県上尾市立今泉小学校で、新井紙材株式会社による出張授業が実施されました。対象は4年生の3クラス。テーマは「紙のリサイクル」。授業では、子どもたちが紙の役割やリサイクルの仕組みを学びながら、なかでも誤解されやすい「雑がみ」の分別について、ゲーム体験を通して理解を深めました。

新井紙材株式会社は、東京都を拠点にリサイクル事業を展開する企業であり、循環型社会の情報発信を行うウェブメディア「サーキュラーエコノミードット東京」の運営母体でもあります。現場と発信の両輪で、地域と未来に向けた資源循環の意識づくりに取り組んでいます。

雑がみとは?その存在と見落とされがちな価値

「雑がみ(雑紙)」とは、新聞紙や段ボール、雑誌などの明確な資源分類には当てはまらない、日常でよく使われる紙類の総称です。お菓子の箱、包装紙、紙袋、封筒、チラシなどがその一例です。

本来はリサイクル可能であるにもかかわらず、こうした紙は多くの家庭で「ごみ」として扱われ、焼却処分されてしまっています。資源を再利用する視点を持つうえで、この「雑がみ」は見過ごされがちな存在でありながら、非常に重要な資源です。

古紙再生促進センターによると、家庭から出る古紙のうち約40%が雑がみに分類されるとされています。しかしその大半は回収されず、燃やされているのが現実です。また、環境省の調査によれば、家庭ごみの中に含まれる資源化可能な紙は12.7%。これらをきちんと分けることが、資源循環の大きな鍵を握ります。

実感するリサイクル:「見て・触れて・考える」紙の分別体験

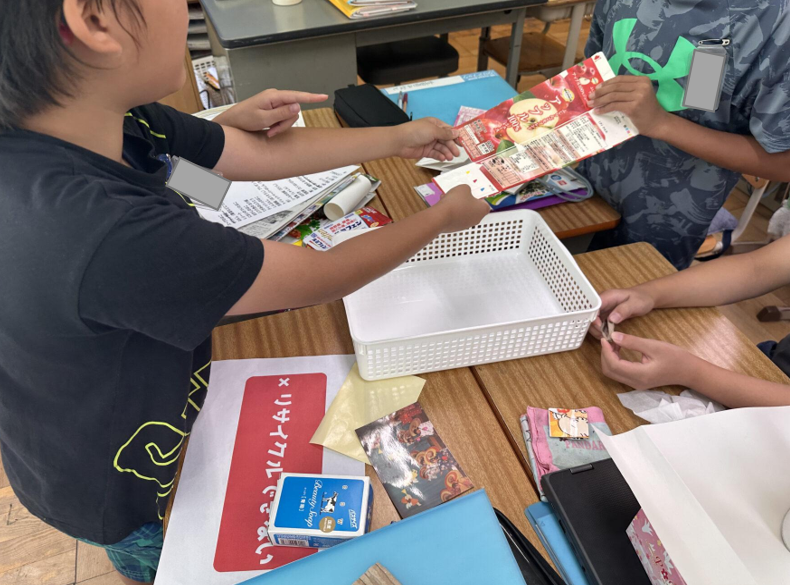

授業は、紙の種類やリサイクルの流れを紹介するスライドからスタート。続いて行われたのが、実物の紙を見て・触れて・分けてみる体験型ワークです。

子どもたちは、紙のサンプルを手に取りながら「これはリサイクルできる?」「どうすればできるようになる?」と考えます。ティッシュ箱はビニールを外せばOK、封筒の窓は素材に注意…と、初めて知ることもたくさん。

さらに、リサイクルには不向きな禁忌品についても紹介。写真、アルミ蒸着された包装紙、匂いが付いた紙などは、見た目ではわかりづらい“落とし穴”です。

子どもたちからは「リサイクルできない紙があるなんて知らなかった」「ちゃんと分けるって大事だと思った」といった声が上がり、想像以上に真剣に取り組んでいました。

学びから行動へ:広がる「分ける」意識

授業後のアンケートには、「家でも分けてみたい」「家族に教えてあげたい」「リサイクルできる紙が思ったより多くてびっくりした」などの感想が寄せられました。雑がみの分別は家庭の中でこそ力を発揮するアクション。学校での学びを、子どもたち自身が地域や家庭に広げようとしている様子がうかがえました。

新井紙材では、日々の回収現場で「あと一歩で資源になった紙」が可燃ごみとして処理される場面を数多く目にしています。そうした現実を前に、出張授業は単なるCSRではなく、次世代とともに“資源の目”を育てる取り組みとして位置づけています。

雑がみは、どんな家庭でも必ず出る紙です。「これはごみ?それとも資源?」と一度立ち止まって考える力が、社会のリサイクル力そのものを育てていくと私たちは考えています。

※雑がみの出し方は地域によって異なります。お住まいの自治体のルールをご確認ください。

参考文献・出典

古紙再生促進センター『古紙分別回収ハンドブック(2021年版)』

https://www.prpc.or.jp/wp-content/uploads/municipality_paper_recycle_handbook_2021.pdf

古紙再生促進センター『2023年度 廃棄物担当者向け研修テキスト』

https://www.prpc.or.jp/wp-content/uploads/2023_waste_manager_Workshop_text1.pdf

環境省「令和3年度 一般廃棄物処理実態調査結果」

https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/R03_result.html