食品メーカーの現場では、どうしても“使いきれない部分”が生まれてしまうもの。アウトレット商品として販売されたり、別の素材として活用されたり、あるいは新たなお菓子に姿を変えたりと、その行き先はさまざまです。

今回は、品質とおいしさを守りながら、素材をムダなく活かす工夫の裏側をご紹介します。身近な食品に秘められた“おいしい循環”をのぞいてみませんか?

「おたべ」の“みみ”は、いわば素材の一部

京都みやげの定番「おたべ」。もちもちとした米粉の生地であんこを包んだあの味を、旅の思い出とともに記憶している人も多いのではないでしょうか。

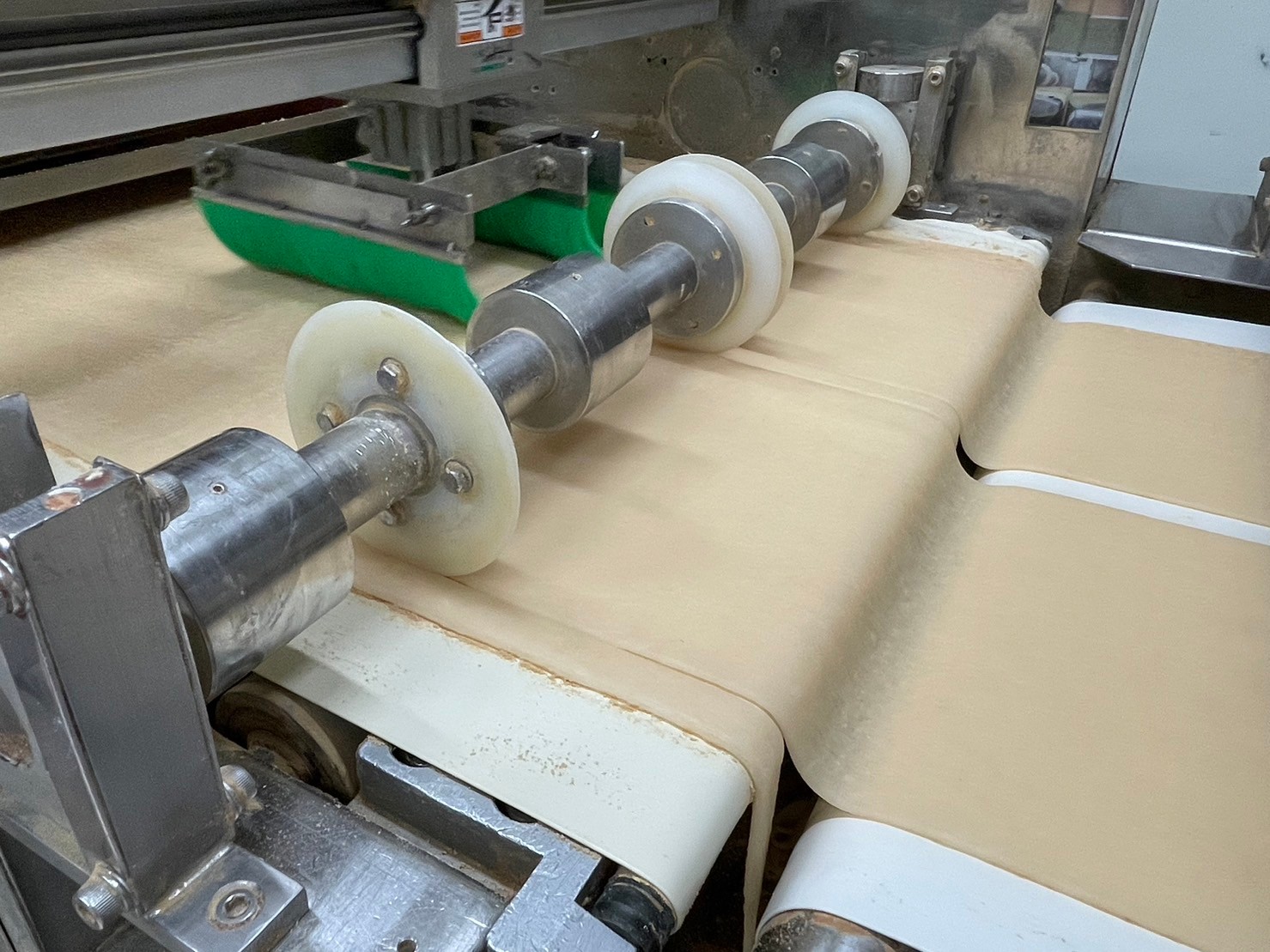

この「おたべ」を製造する株式会社美十では、毎日たくさんの生八つ橋が作られていますが、その工程のなかでどうしても、カットしたときに端が余ってしまう部分が生まれます。この部分は外部向けに親しみを込めて“みみ”と呼ばれており、製造過程では“みみ”を含む、製品にできない部分が全体の約1割ほど発生するそうです。

「“みみ”というと捨てるもののようにも聞こえるかもしれませんが、私たちにとっては大切な生地の一部。だからこそ、無理なく、おいしく活用できる道を考えています」(美十 京都工場長 安福 周史氏:以下同)

この”みみ”の一部は、次のロットの生地の一部として使用します。いわゆる、「再利用」というよりは、「安全に美味しく食べることのできる素材を余すことなく、大切に使い切る」という姿勢が根底にあるのです。

クランチ菓子へとアップサイクル

また“みみ”は、生八つ橋以外のお菓子にも使われています。たとえば、美十が展開する「抹茶クランチ」は、宇治抹茶の風味が豊かなチョコレート菓子ですが、その中に含まれるカリカリとしたパフの一部に、生八つ橋の“みみ”を加工した素材が活かされています。

「実際にこの商品を食べて『どこに“みみ”が?』と驚く方も多くいらっしゃいます。それもそのはず。生八つ橋を焼いて粉砕し、クランチのパフ素材として混ぜ込んでいるため、味や食感としての違和感はほとんどありません」

もともと同じ生地であることを生かしつつ、まったく異なる形に生まれ変わらせる。そんなアップサイクルの好例といえるでしょう。

ほかにも、バウムクーヘン「京ばあむ」の製造過程で出る見た目基準外のバウムを、別のお菓子の素材に活かすなど、美十では商品ごとに「どうすればおいしいまま循環させられるか?」を考えながら、日々試行錯誤を続けています。

「過剰に作らない」は、美十のものづくりの基本姿勢

サステナブルな取り組みというと「特別なこと」に見えるかもしれませんが、必ずしもはそうではありません。美十では、観光みやげとしての「おたべ」は、その日の天候や行楽シーズンなどによって、売れ行きが大きく変わるもの。

そこで美十では、各店舗からの細やかな予測に基づき、過剰に製造しないことを大前提に、生産計画を立てています。

「観光客の動きが読みづらい日もありますが、美十では自社の物流システムと、工場の年中無休体制という強みを活かし、製造量をリアルタイムで調整しています。売れ行きに合わせて必要な分だけを作ることで、売れ残りを最小限にとどめているのです。“ロスを減らそう”と特別に意識するのではなく、あくまで“必要なものを、必要な分だけ作る”という自然な感覚のなかで、日々のものづくりが行われています」

にて_2-1-1760x1320.jpg)

あんこも米粉も、自社で製造して毎日届ける

また、「おたべ」の要ともいえる素材の供給体制にもこだわりがあります。生八つ橋のあんこや米粉は、京都ではなく福井県の美十若狭工場で毎日つくられています。

コシヒカリを製粉した米粉、丁寧に炊き上げたあんこを、それぞれの必要量に合わせて京都の製造現場に毎日配送。過不足なく使いきれるよう、きめ細やかな連携体制が整えられているとのこと。

こうした素材の流れ一つとっても、「余らせない」「無理に在庫を持たない」といった、シンプルで誠実な方針が貫かれています。

「あたりまえ」の中に息づく、やさしい循環

「サーキュラーエコノミー」や「フードロス削減」といった言葉をあえて掲げなくても、やさしい循環は実践できる。生地の“みみ”も、おいしさのうち。余すことなく、きちんと活かす。そんなものづくりの姿勢が、美十には静かに息づいていました。

「これからも厳しい品質検査を通過した製品のみを、お客様にお届けしていきます。一方で、基準に満たないため製品化に至らず、素材を使い切れないケースがあることは、今後の課題のひとつです。“いつも安心、いつも美味しい”という商品づくりの理念のもと、これからも“素材を余すことなく活かしきる”取り組みを進めていきたいと考えています」