ELV = End of Life Vehicle(エンド・オブ・ライフ・ビークル)

役割を終えた自動車を指す言葉です。

私たちの生活に欠かせない自動車。使用済みとなった車は、そのまま廃棄されるのではなく、さまざまな工程を経て再利用・リサイクルされます。

では、廃車はどのように処理され、再び資源として生まれ変わるのでしょうか?

長年にわたり培われた技術とノウハウを駆使し、廃車を「ゴミ」ではなく「価値ある資源」として循環させる取り組みを続ける北海道札幌市の株式会社鈴木商会。同社のELV(自動車リサイクル)事業を取材し、自動車リサイクルの現状に迫ります。

リサイクル率90%!車は走る資源

年間270万台以上の自動車が廃車となる日本において、適切なリサイクルは環境保全と資源の有効活用の観点から極めて重要な課題です。

国内の廃車リサイクル率は96%と、世界トップクラスの水準を誇ります。

鉄やアルミ、銅などの金属類はもちろん、エンジンやトランスミッション、バッテリーといった主要部品も適切に処理され、再び市場で活用されます。さらに、タイヤやプラスチック部品もリユース・リサイクルされるなど、自動車のほとんどの部品や素材は再利用・再資源化が可能です。そのため、自動車は「走る資源」と呼ばれることもあります。

こうした中、鈴木商会は国内平均を上回る98~99%のリサイクル率を実現しています。

その高いリサイクル率を支えるのが、車両の受け入れから前処理、部品のリユース、素材ごとの分別・リサイクルまでを自社で一貫して行う体制と、高度な技術力です。

廃車がどのように処理され、新たな資源へと生まれ変わるのか、北海道石狩市にある鈴木商会のELV事業部をのぞいてみます。

鈴木商会の自動車リサイクルの流れ

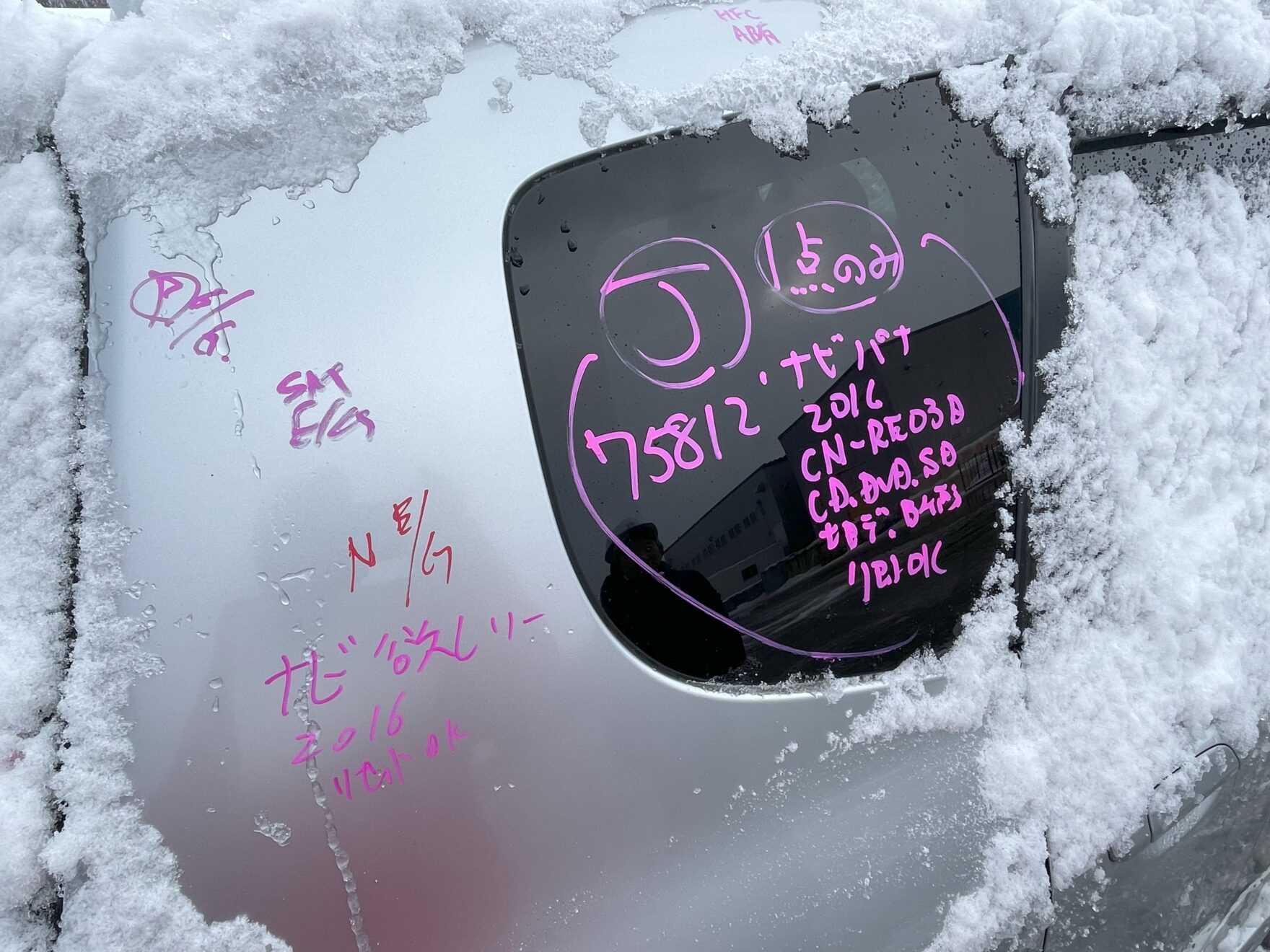

⑴車両の受け入れ

鈴木商会のリサイクル工場には、道内一円から1日平均30台前後の廃車が持ち込まれます。

廃車となった自動車は、提携業者や個人から引き取られ、まずは車両情報の確認を行い、海外向けにエンジンをメインに輸出するか、国内向けに中古パーツを販売するかを判断します。

⑵前処理

その後、安全かつ効率的に資源を回収するための前処理が行われます。

この工程では、環境負荷の高い物質やリユース可能な部品を適切に処理し、リサイクル効率を最大化します。

前処理は主に次のような工程があります。

- フロンガスの回収

エアコンに含まれるフロンガスは、適切に処理しなければ温室効果ガスとして大気に放出される恐れがあります。そのため、専用の機械を使い抜き取ります。 - エアバッグの処理(機械で発破)

エアバッグは専用の機械で発破(安全に作動させる処理)を行い、回収し素材としてリサイクルされます。 - バッテリーの回収

バッテリーは自動車の電源供給に欠かせない部品であり、リユースや資源回収が可能です。

◇状態の良いもの → 中古バッテリーとして販売

◇劣化したもの → 内部の鉛(なまり)を回収し、再資源化 - 中古タイヤ・ホイールの選別

前処理の段階で、タイヤやホイールも取り外されます。

◇タイヤ → 溝の残りが多いものは中古品として販売。使えないものは燃料として再利用されます。

◇ホイール → 中古品として販売されるほか、アルミ製のものはスクラップとして回収され、新たなアルミ製品に再生されます。

⑶液抜き作業

液抜き作業では、ガソリンや軽油、エンジンオイルなどを安全に回収します。

回収した燃料は、自社の営業車やフォークリフトの燃料として再利用。新たな燃料を調達することなく、資源を最大限に活用。

廃車の隅々まで無駄にしない徹底したリサイクルの姿勢が、ここにも表れています。

⑷再利用可能な部品を選別・回収

鈴木商会では、国内の中古パーツ販売ネットワークと連携し、需要のある部品を効率的に供給しています。回収作業は、ネットワークからの指示書に基づき、必要な部品を正確に取り外す形で進められ、全国の修理業者や中古部品販売店へと供給されます。

⑸部品の美化作業

リサイクル部品は、取り外し後に洗浄・研磨等の工程を経て品質を向上させます。廃車の価値を高める重要なプロセスのひとつです。

このほか、ワイヤーハーネスから抜き取った銅線や、すべての部品を取り除いた後のスクラップ車体“車(しゃ)ガラ”も、銅や鉄などの貴重な資源として販売されます。

こうした徹底した分別・再資源化により、廃車のほぼすべてが価値ある資源として生まれ変わり、新品の製造抑制による環境負荷の軽減にも貢献しています。

タイヤ専門店を超える在庫数!

鈴木商会は、ELV工場の近くにタイヤ・ホイール・部品などの中古品を美化・保管する専用倉庫を持っています。その在庫数はタイヤだけでも1万本を超え、専門店を凌ぐ規模を誇ります。

一貫した自社工程により、回収から洗浄・研磨・保管までを徹底管理。販売単価の向上と販路拡大を実現しています。こうした取り組みが、中古品の価値を最大限に引き出し、より多くの販売店に選ばれる要因となっています。

仕上げを丁寧に行うことで部品の価値が大幅に向上し、価格が数倍になることもあるといいます。

廃車リサイクルを社員が楽しむ—鈴木商会のユニークな取り組み

鈴木商会ELV事業部では、リサイクルにとどまらず、社員が楽しみながら廃車の新たな可能性を探る取り組みを行っています。その一環として、独自のInstagramアカウントを開設し、中古部品の販売情報や自動車リサイクルの現場の様子を発信。リサイクルの魅力を広く伝えることで、多くの人に関心を持ってもらうことを目指しています。https://www.instagram.com/suzukishokai.elv/

さらに、シートベルトやエアバッグを活用してバッグを作ったり、廃車のフロントガラスを加工して器を制作したりと、アップサイクルにも積極的に挑戦。廃車を単なる資源として捉えるのではなく、新しい価値を生み出す創造的な試みとして楽しんでいる様子が感じられます。

社員が主体となってリサイクルの魅力を発信し、楽しみながら資源の有効活用に取り組む姿勢こそが、鈴木商会のリサイクル事業の強みの一つと言えるでしょう。

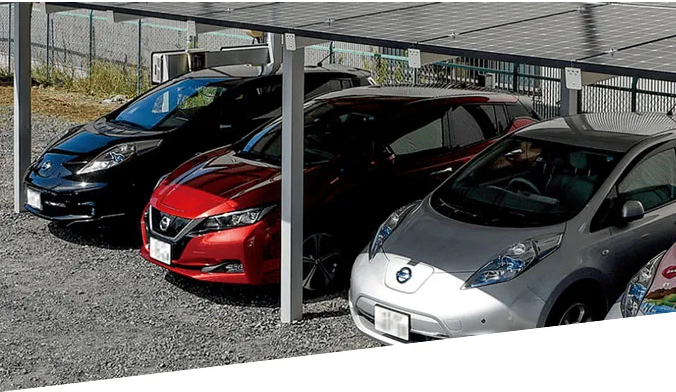

変化する自動車市場と廃車リサイクルの未来

自動車の販売台数は年々減少し、さらにEV(電気自動車)やPHV(プラグインハイブリッド車)の普及により、従来のガソリン車とは異なる構造や素材の車両が増えています。この変化に伴い、廃車リサイクルの方法も進化が求められる時代に突入しています。

また、廃車業界では車両の確保がますます難しくなり、業者間での競争が激化。一台あたりのリサイクル価値をどれだけ高められるかが、業界で生き残るための大きなポイントとなっています。鉄やアルミを回収するだけでなく、部品の再利用やアップサイクルの拡充が重要な課題となるでしょう。

鈴木商会ではこうした変化を見据え、「資源循環型製造業」としての成長を目指し、より効率的かつ高付加価値なリサイクル技術の開発・導入に取り組んでいきたいということです。