「廃棄物をどう処理するか」から、「廃棄物を新たな価値を生み出す起点にする」へ。そんな未来志向の循環型社会を、実際の現場で具現化しようとしているのがTREホールディングスのリバー株式会社。

金属スクラップや使用済自動車、廃家電などを、確かな技術と共創の力で再び使えるものへと変えていく——。今回は、実際にリバー市原事業所を訪問させていただき、資源循環や脱炭素の要となる同事業所の取り組みと、TREホールディングスが掲げる「WX」というコンセプトについて取材しました。

日本有数の設備を誇るリサイクルの拠点

リバー株式会社は、1904年に創業し、金属リサイクルを中心とした事業を展開してきました。

現在は、建設系廃棄物処理事業・再生可能エネルギー事業に強みを持つタケエイと統合して誕生したTREホールディングスの100%子会社として、グループの一翼を担っています。

親会社であるTREホールディングスは、「廃棄物処理・再資源化事業」「資源リサイクル事業」「再生可能エネルギー事業」の3事業を中心に、高度循環型社会と脱炭素社会の実現を目指しています。その中で、市原事業所はリバーの基幹工場として、日本最大級の3,500馬力のシュレッダーを擁し、使用済自動車や家電の処理・再資源化を担っているほか、TREが推進する「環境複合事業構想」の中核拠点でもあります。

家電から自動車まで“再資源化の今”を支える現場

最初に案内していただいたのは、家電の解体工程。

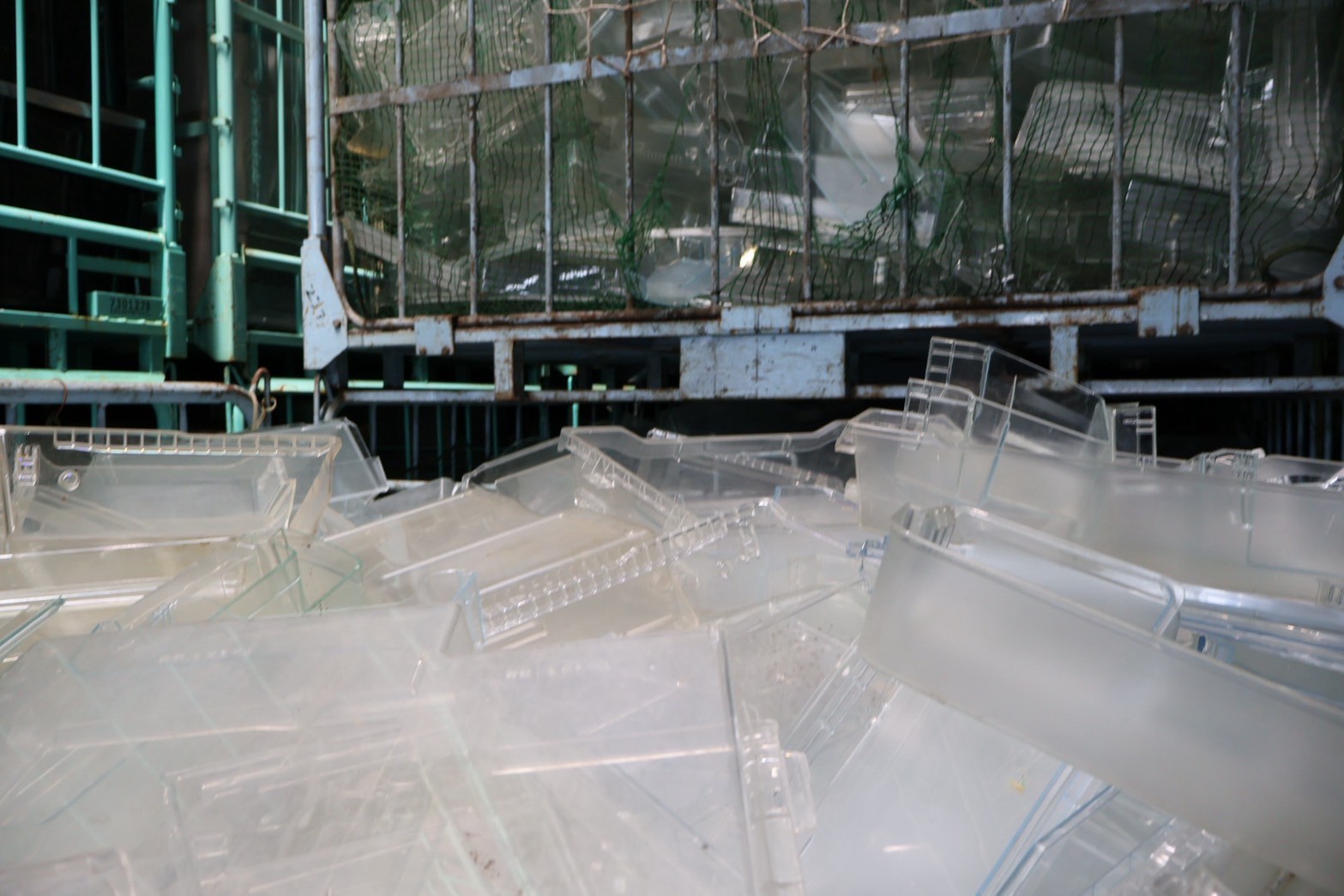

スチールパレットにはエアコンや冷蔵庫が部品ごとに分別されており、色付きか透明かでリサイクル後の価値が変わるため、丁寧に仕分けされています。

隣では冷蔵庫の解体が進められており、作業者の負担を減らすため、高さを工夫したコンベアに改良した様子も見られました。

こちらは、冷蔵庫に含まれるフロンガスを専用の機械で回収している様子。

つづいて、エアコンの室外機や洗濯機の解体も見学させていただきました。一般的なコンベア作業のようにも見えますが、持ち込まれる製品はメーカーや型番が異なるため、ねじの位置や配線構造も都度確認しながらの作業が必要という難しさも。

リバーでは、かつて大手家電メーカーとの共同研究を行ったことをきっかけに、家電リサイクル法の成立にも貢献してきました。現在は、国内で発生する廃家電の約8.5%に相当する、年間約123万台の処理を担っています。家電の進化にあわせてリサイクル技術を磨きあげてきました。

また、同社の自動車リサイクル分野では、使用済自動車の解体・破砕のほかにも、タイヤ、バッテリー、エンジンなどを回収し、再利用可能な部品は国内外の整備工場などで活用される仕組みを確立しています。加えて、大手動脈企業と連携し、自動車由来のプラスチックを再び車両部材として使う「CartoCar」の水平リサイクルにも取り組んでいるそうです。

このほか、産業廃棄物にも対応しており、近年は取り扱い品目の多様化に伴って、処理技術のさらなる高度化が求められています。こうした変化に柔軟に対応できるのは、リバーが長年にわたり培ってきた豊富な知見と技術基盤があるからこそです。

リバー市原事業所で稼働する2台のプレシュレッダーは、荒破砕と同時に、危険物の混入による爆発・火災リスクを低減する重要な役割を果たしています。プレシュレッダーで粗破砕された後、3500馬力の大型シュレッダーへ。1日に約1,000トンという圧倒的な処理量を誇ります。

シュレッダー処理の後には、風力選別や磁力選別を行い、鉄、非鉄金属と重い素材の混合品、シュレッダーダストの3種類に分けるよう選別が行われます。さらに、シュレッダー後に発生するダストは事業所内でさらに選別を行い、銅やアルミなどの非鉄金属を回収しリサイクルされます。残ったダストに関しては精錬メーカーに納入する事で熱原料として利用されます。この工程により、熱原料としての性能が向上するほか、ダストの中に残っていた貴金属類を燃やす事無く資源に回せるようになるというメリットもあるそうです。

廃棄物は「終わり」ではなく「始まり」

ここからさらに、TREホールディングスの「WX」の取り組みについて伺いました。

――TREホールディングスが掲げる「WX」という構想が注目されていますが、これはどのような考え方でしょうか?

WX(Waste Transformation)は、TREホールディングスが掲げる「廃棄物を終わりではなく、資源とエネルギーの始まりと捉える」取り組みです。東北大学との連携によって立ち上げた「WX共創研究所」を起点に、以下の3つの柱で推進されています。

- 廃棄物処理技術の高度化による、動静脈を超えた共創

廃棄物処理技術のさらなる高度化により、メーカー、自治体、大学などの多様な主体と連携を進め、廃棄物を資源化する新たなビジネスモデルを構築。 - 高度循環型社会と脱炭素への貢献

廃棄物をエネルギーや高付加価値資源へ変換し、CO₂削減やリサイクル率向上を図る。 - CCU/CCUS技術の社会実装

廃棄物焼却とCO₂回収を一体化する革新的プロセスの開発に取り組み、社会実装を目指す。

――市原事業所はWX構想の中で、どのような機能を担っていますか?

市原事業所は、リバーの基幹工場であると共に、TREホールディングスが推進する「環境複合事業構想」を支える、重要な拠点です。

現在、リバーでは、廃棄物の破砕・選別や、金属資源の高度な選別といった分野で重要な役割を果たしており、シュレッダーダストの再資源化にも取り組んでいます。なかでも大きな特徴は、動脈産業と静脈産業が連携し、ともに価値を生み出す“共創”の仕組みを重視している点です。

また、未利用資源の抽出と高付加価値化にも注力しています。すでに自動車や太陽光パネルなどの分野で、動脈産業側との共同実証が複数進行しています。TREホールディングスの処理能力と規模感、そして多様な廃棄物に対応できる機能があるからこそ、こうした共創が実現できていると自負しています。

――WXの思想は、社員の働き方や意識にも影響を与えていますか?

はい! といいたいところですが、まだ道半ばと感じています。社外への発信と並行して、社内への浸透施策も進めているところです。ただ、当社は従業員の約6割が技術職であり、その一人ひとりが「廃棄物の処理」ではなく「価値の創造」に携わっているというメッセージを共有することで、日々の業務の意味づけが大きく変わってくると考えています。

WXは、従来の静脈産業では語られることのなかった、スケールの大きな概念です。これを明確に共有することで、多くの従業員が「自分たちは資源の生産者である」という意識をもって働けるような風土づくりにつながっていくのではないかな、と思っています。

動脈産業と切れ目なくつながる新たな挑戦

――CO₂削減など、環境負荷軽減に向けた数値的な目標はありますか?

TREグループ全体として、2024年度比でCO2排出量を約4割削減するという中期目標を掲げています。リバー市原事業所ではその一環として、重機の電動化や、今月2月に導入した太陽光パネルの活用に取り組んでいます。太陽光発電により、同事業所の消費電力の一部をまかない、CO2削減を進めています。

――地域との連携についてはいかがですか?

地域共生も重要なテーマです。市原市が主催する環境イベントへの参加や、市民大学の工場見学の受け入れなど、積極的に地域と関わっています。周辺には化学・鉄鋼メーカーも多く、当事業所で選別した再生資源がそのまま地域の企業に使われ、製品となって市場に戻るという循環もすでに始まっています。

――最後に、TREホールディングスとして、またリバー市原事業所としてこれから注力していきたい分野を教えてください。

リバー市原事業所では、今後「品質管理」をさらに重視していきます。というのも、動脈側との連携で何より重視されるのは「品質」です。資源の循環利用が重視される今、製造を担う動脈企業が求めるのはただの再生材ではなく、“高品質な”再生材なのですそして、その要請に応えるためには、廃棄物処理・リサイクル業が自ら“再生資源メーカー”として業界を再定義し、動脈産業が求める品質基準と企業体制を整えていく。こうした覚悟こそが、動静脈連携を持続可能なものにするための鍵だと考えています。

そしてその先に、生産と再資源化が循環する。動脈産業と静脈産業が切れ目なくつながる輪の形成につながればと思っています。