3月に経済産業省より発表された「成長志向型の資源自律経済戦略」を踏まえ、2023年12月22日、経団連会館にて「サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ立ち上げイベント・第1回総会」が開催され、参加して参りました。このパートナーシップ「サーキュラーパートナーズ」は資源枯渇やカーボンニュートラル、国際競争力の確保といった課題に対処するため必要なサーキュラーエコノミー実現のため関係主体の連携促進を目的としたものです。

※旧サイト(環境と人)からの転載記事です。

総理大臣・経団連会長によるコミットメント

経団連会館には200名以上の会員が現地参加し、岸田総理や十倉経団連会長のビデオメッセージから始まり、齋藤経済産業大臣と伊藤環境大臣も現地に駆けつけるという、政府のコミットメントの高さが伺える内容でした。

主な論点としては①少資源国として資源枯渇への対応の必要性、②カーボンニュートラルへの対応、③グローバルサプライチェーンへの対応、④日本のリサイクル技術の輸出で、2024年夏頃にまとめられる予定の循環型社会形成推進基本計画においてサーキュラーエコノミー政策を中長期的に重要な柱として位置付けている、といったメッセージが語られました。

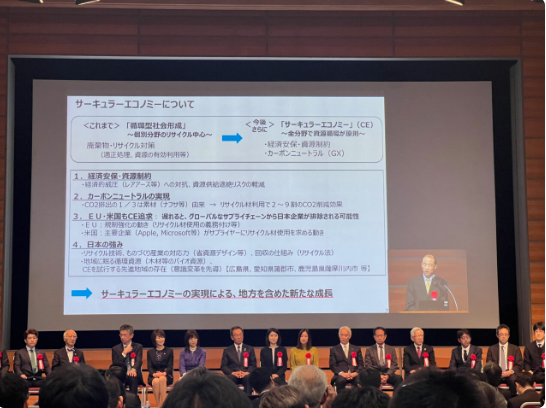

サーキュラーエコノミーの政府見解

経済産業省産業技術環境局長より説明があった内容について、政府見解として概要を紹介します。

①少資源国として資源枯渇への対応の必要性

世界人口の増加を受けて鉱物資源の枯渇は深刻な問題となっている。特に日本における鉱石・金属製品の輸入額は足元で8兆円を超える規模に拡大。こうした状況の中で、レアアースをはじめとした偏在性の高い希少資源については、国際的な政局に用いられるケースが現実に起きており、手に入らなくなるリスクが大きくなっているため国内循環を進める必要がある。

②カーボンニュートラルへの対応

プラスチック製品等への再生材の利用拡大によって大きなCO2削減効果が期待できる。

③グローバルサプライチェーンへの対応

EUによる再生材利用や低炭素製品を推進する規制の影響や、米国アップルやマイクロソフトなど巨大企業が急速に対応することによるサステナビリティのデファクト化といった流れに取り残される可能性。

④日本のリサイクル技術の輸出

3R政策で大きな成果を出している日本のリサイクル文化や技術を、アジアやアフリカに展開できるチャンスでもある。そのためには動脈企業と静脈企業の更なる連携が必要。

サーキュラーエコノミーを進める上での課題とパートナーシップの役割

「動静脈連携」においてよく課題として挙げられるのが、「静脈企業が設備投資をしてリサイクルをしたとしても、その原料を動脈企業が安定的に買ってくれるのか」という点です。品質ではどうしても劣ってしまう再生材の場合、これまでは国内循環が難しい故に海外輸出頼みになり、結果として市況に振り回され大きな設備投資ができないケースがほとんどでした。

一方で動脈企業側の課題としては、現状はどうしても高価になりがちな再生材利用製品や低炭素製品が、プレミアムの付いた価格で買ってもらえるのかという点があります。

これらの課題について、政府としては環境配慮設計等の取り組みに対して、まずそれらの環境効果を見える化した上でインセンティブをつけるといった制度的な対応や、動脈企業と静脈企業との連携を促進する情報プラットフォームとしての役割を本パートナーシップで実現するという言及がなされました。

また、個々の取り組みだけでは見通しが立たず経済合理性も確保できないという課題に対し、一気に連携をした上で一気に進めていくということが極めて大事だということで、予算的・スケジュール的にも大きく機動的なものを考えていることが伝わりました。

総じて、2024年がサーキュラーエコノミー元年となることを予感させるイベントでした。我々メディアとしても「サーキュラーパートナーズ」の動向を注視し、継続してお伝えしていきたいと思います。

▶経産省ホームページ

「サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ」の立ち上げイベント・第1回総会を開催しました