スマートフォンやハンディファン、モバイルバッテリー、現代の生活に欠かせないこれらの製品に使われているリチウムイオン電池。

しかし、その便利さの裏側では、誤った処理による火災リスクや資源ロスなど、見過ごせない課題が山積しています。今回は、そんなリチウムイオン電池を含む、小型充電式電池のリサイクル活動を推進している一般社団法人JBRC事務局長 菊池英明氏に、現状と課題、そして私たち消費者ができることを伺いました。

ーまず、JBRCはどのような団体なのか教えてください。

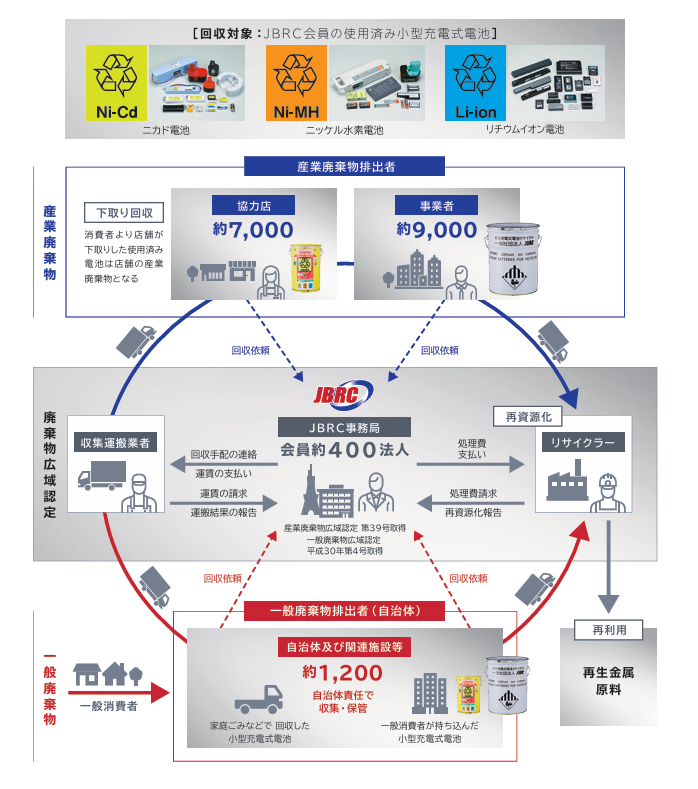

私たちは、資源有効利用促進法および廃棄物処理法に則り、小型充電式電池の回収・再資源化が義務づけられた電池メーカー、それらの電池の使用機器メーカー、そして輸入・販売事業者などが会員となり小型充電式電池の回収と再資源化を行っている団体です。

日本では廃棄物を回収・処理するには本来は自治体や許可事業者しか取り扱えないというルールがあります。しかし、リサイクルの重要性が高いリチウムイオン電池などは、廃棄物処理法の特例制度としてメーカーが広域的に自社の製品を回収できるようにする「広域認定制度」が設けられています。JBRCは一廃、産廃の広域認定を得て回収と再資源化を行っています。

会員企業は約400社。全国の家電量販店等の店舗や事業者、自治体と協力し、安全で効率的な回収網を築いています。

ー回収された電池は、その後どのように活用されるのでしょうか?

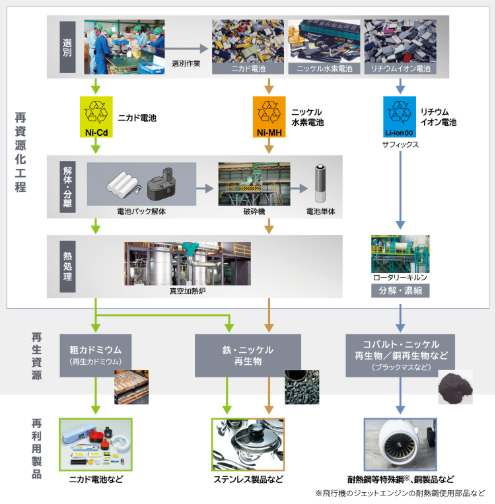

北は秋田県から南は福岡県までの全国5か所のリサイクラーと処理委託契約を結んでいます。安全対策・環境対策を徹底したうえで適正に処理しています。

電池種毎に最適な工程を経て、ニッケル、鉄、カドミウム、コバルトなどの資源に再生しています。これらはステンレス製品や電池、耐熱鋼等特殊鋼などの原料として再び活用されています。

ーありがとうございます。では、ここからはリチウムイオン電池に焦点を当てて、お話を伺いたいと思います。改めて、リチウムイオン電池とはどのような電池なのでしょうか?

リチウムイオン電池は、充電して繰り返し使用できる二次電池の一種です。軽量で高容量という特性から、スマートフォンやモバイルバッテリー、ノートPC、電動アシスト自転車など、私たちの暮らしのさまざまな製品に使われています。

その一方で、過充電や衝撃による発熱・発火のリスクを持っており、近年は特に廃棄時のトラブルにもつながっています。

ーたしかに、最近は「ごみ処理施設で火災が発生」「電車内でモバイルバッテリーが発火」など、ニュースでよく耳にするようになりました。

はい、全国で火災事故が多発しています。ごみ収集車や処理施設にリチウムイオン電池が混入すると、破砕や圧縮の際にショートして発火することがあります。

2023年度は年間2万件以上の火災・発煙事故が発生していると、メディア等で取り上げられていますが、まさに社会全体で深刻化している問題です。

| 発生時期 | 場所・製品 | 内容 |

|---|---|---|

| 2025年1月 | 埼玉県川口市・朝日環境センター | ごみピットから出火。リチウム電池混入の可能性が高い。施設が全面停止し、67億円以上の復旧費用が発生。市外へのごみ委託などで市民生活に大きな影響。復旧には9か月以上を要する見込み。 |

| 2025年5月 | 東京・羽田近くの廃棄物処理施設 | 焼却炉で破砕中の電池が発火。施設が長期閉鎖、再稼働まで1年以上・数十億円規模の修復費用に。 |

| 2025年5月 | 青森市清掃工場 | 粉砕処理中に発火。約10億円かけてベルトコンベヤの金属化・消火設備強化工事を実施。 |

| 2025年7月 | 山手線車内 | モバイルバッテリーが走行中に発火し、乗客3名が軽傷。リコール対象品が原因と判明。 |

なかには、処理施設そのものが大きな被害を受け、再稼働までに1年以上、数十億円規模の修復費用がかかるケースもあると聞いています。誤った廃棄は火災リスクだけでなく、自治体や地域全体への経済的損失にも直結するのです。

ーだからこそ、正しい回収が火災を防ぎ、貴重な資源を循環させることにもつながるのですね。

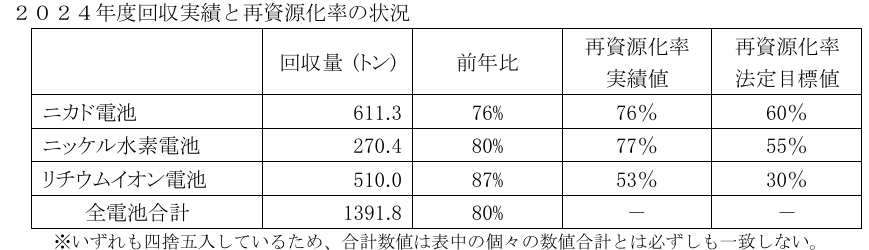

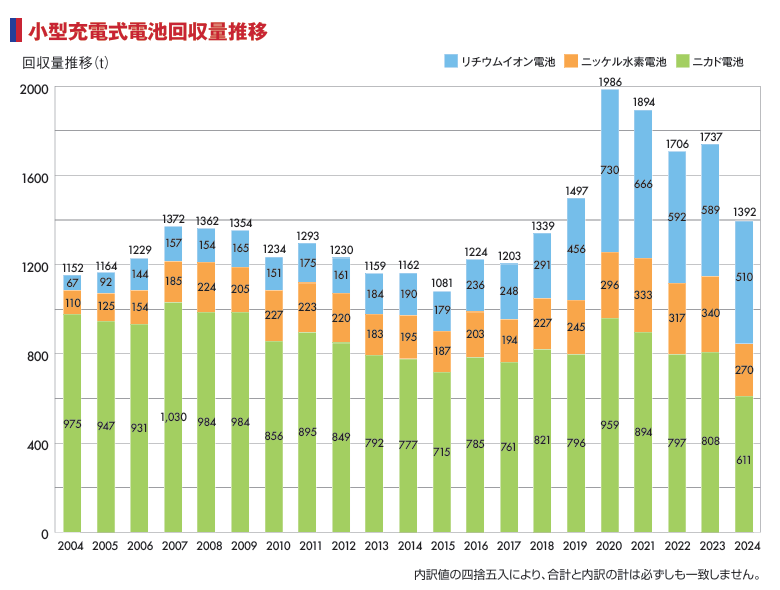

そうですね。私たちJBRCでは2024年度に1,391.8トンの小型充電式電池を回収しました。そのうちリチウムイオン電池は510.0トンでした。再資源化については53%と、法定目標の30%を大きく上回っています。

こうした成果は、消費者の方や店舗、事業者、自治体などの皆さんによる安全排出 、収集運搬業者による安全輸送、リサイクラーによる再資源化への取り組み等があってこそ実現できたものです。

回収量に関しては、短期的には多少の上下はありますが、長い目で見れば右肩上がりで推移しています。近年は、リチウムイオン電池を搭載する製品が年々増加しています。そのため、これらが廃棄時期を迎えるタイミングがこれから到来し、回収量もさらに増えていくと見込まれています。だからこそ、正しい捨て方の周知がより重要になってきますね。

ーリチウムイオン電池は、便利な一方で、誤った廃棄が火災や資源ロスを招くことがよくわかりました。最後に、読者に向けてメッセージをお願いします。

私たちの暮らしを支えてくれるリチウムイオン電池ですが、誤った捨て方により火災や大きな事故を引き起こす原因になります。

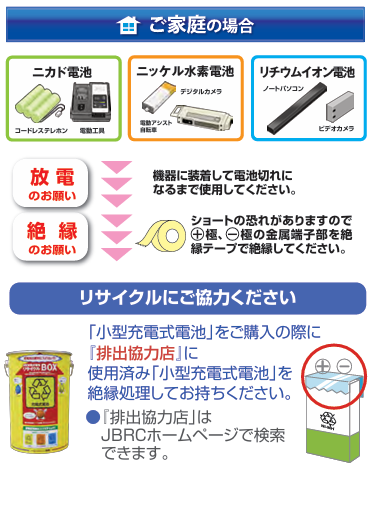

まずは「電池は捨てる前に確認」が第一歩です。JBRCのWebサイトから「協力店・協力自治体」を検索いただく、あるいはお住まいの自治体のWebサイトから正しい回収先を確認していただけたらと思います。廃棄するときは電池を使い切って、端子をテープで絶縁してください。そうすることで発火リスクを減らすことができると考えます。

最近人気の小型家電では、非常に安価であるが安全上リスクがある製品が出回るケースが増えてきていると思われます。購入する際は、メーカーがJBRC会員かどうかを確認して選んでいただけると安心です。

さらに、「買う前に捨てる時のことも考える。処分方法をチェックする」という習慣を持つことが大切です。こうした意識を持つことで、捨てる際に捨て先がないといって慌てたり、誤った捨て方による火災リスクを減らすことにつながります。

便利さを享受する私たちだからこそ、最後まで責任を持つという意識が求められます。皆さん一人ひとりの小さな行動が、火災を防ぎ、資源を未来へとつなげ、安心・安全な社会と循環型社会の実現につながると信じています。

取材協力:一般社団法人JBRC