イタリア・シチリア島の南に浮かぶ地中海の島、マルタ島(マルタ共和国)。一見、日本とは縁がなさそうに思える国ですが、パビリオンの目玉が、なんと日本の甲冑。1862年、江戸幕府がヨーロッパに派遣した福澤諭吉を含む「文久遣欧使節団」が島を訪れた際に寄贈したものが数年前に日本に戻り、修復して今回の展示となりました。この意外な展示物にまず驚かされ、そして最後のAI映像は、終了後に拍手が巻き起こるほどのクオリティ。取材で20以上見た海外パビリオンの中でも印象に残る国でした。

マルタ島とは

ローマ時代より地中海貿易の拠点だったマルタ島は、紀元前4500年頃の遺跡が発見されるほど歴史が古く、ローマ、イスラム、イギリスが統治したことから多文化の遺跡が観光資源となり、マルタ語に加えて英語が公用語のため「語学留学の島」としても有名です。EU加盟国の中で最も物価が安い国と言われており、移住先としても人気。コロナ禍の時にはGACKTさんが2年間住んでいたことでも知られています。

江戸幕府が贈った甲冑

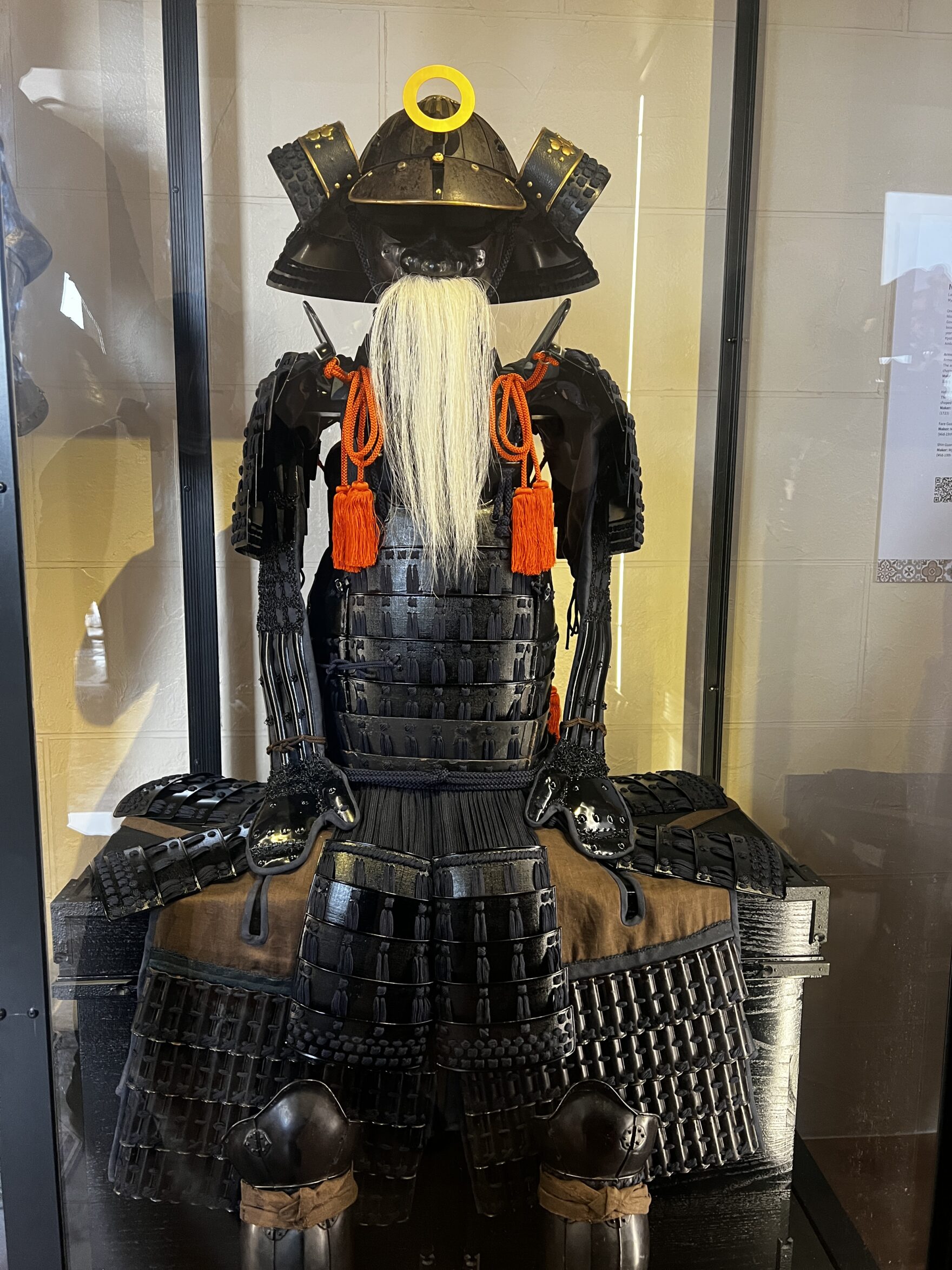

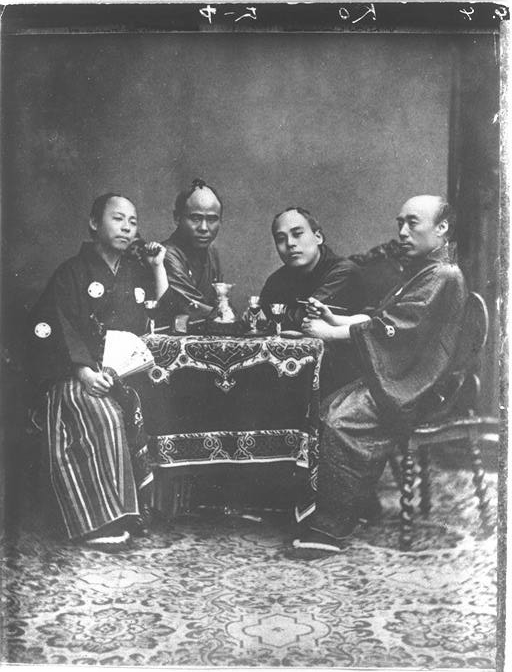

こちらが入口正面の、マルタの甲冑とともに飾られている文久遣欧使節団が贈った日本の甲冑です。オランダ、フランス、イギリス、プロイセン、ポルトガルとの修好通商条約に定められた開港開市の時期を遅らせてもらうように交渉するため、1862年に日本から出発した使節団でした。そこに当時29歳の福澤諭吉が通訳として加わっていたのです。

160年前に福澤諭吉がたどった路

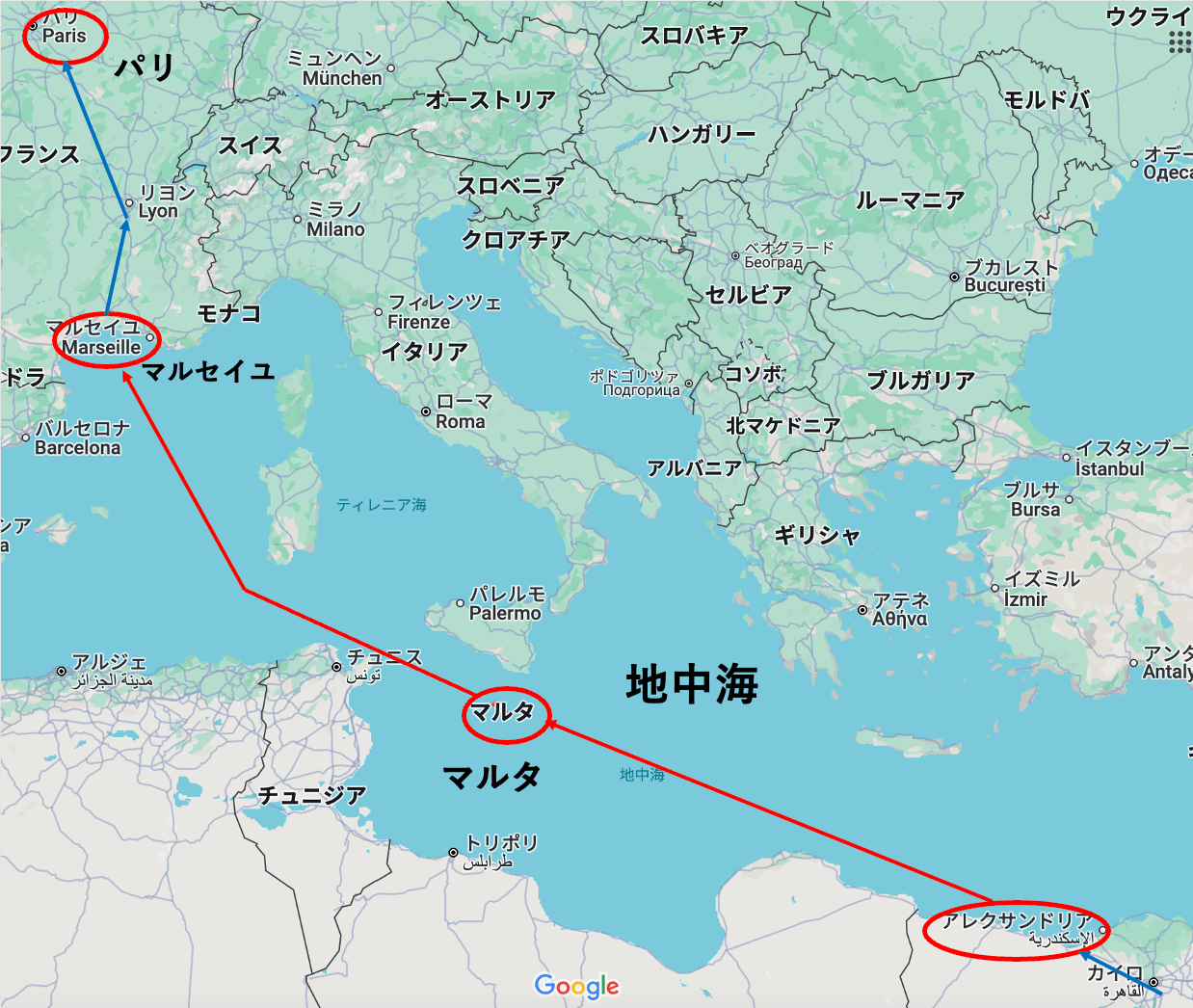

それにしても、なぜ地中海の島マルタに甲冑を贈ったのか?疑問に思う方も多いでしょう。マルタはもちろん最終目的地ではなく、寄港地でした。使節団は香港、シンガポールを経てカイロに入り、陸路でアレクサンドリアへ、港から船で、マルタ経由でフランス(マルセイユ)に入り、陸路で交渉のためパリに向かったのです。

こうやって地図で見ると、うらやましいぐらいに優雅な旅程です。飛行機のない時代、海路と陸路を交互に使って、香港からパリまで3ヶ月もかかっているのです。

重量もかなりある甲冑を、いち中継地に過ぎなかったマルタに贈ったのは、当時マルタがイギリス領だったことも関係しているのかもしれません。

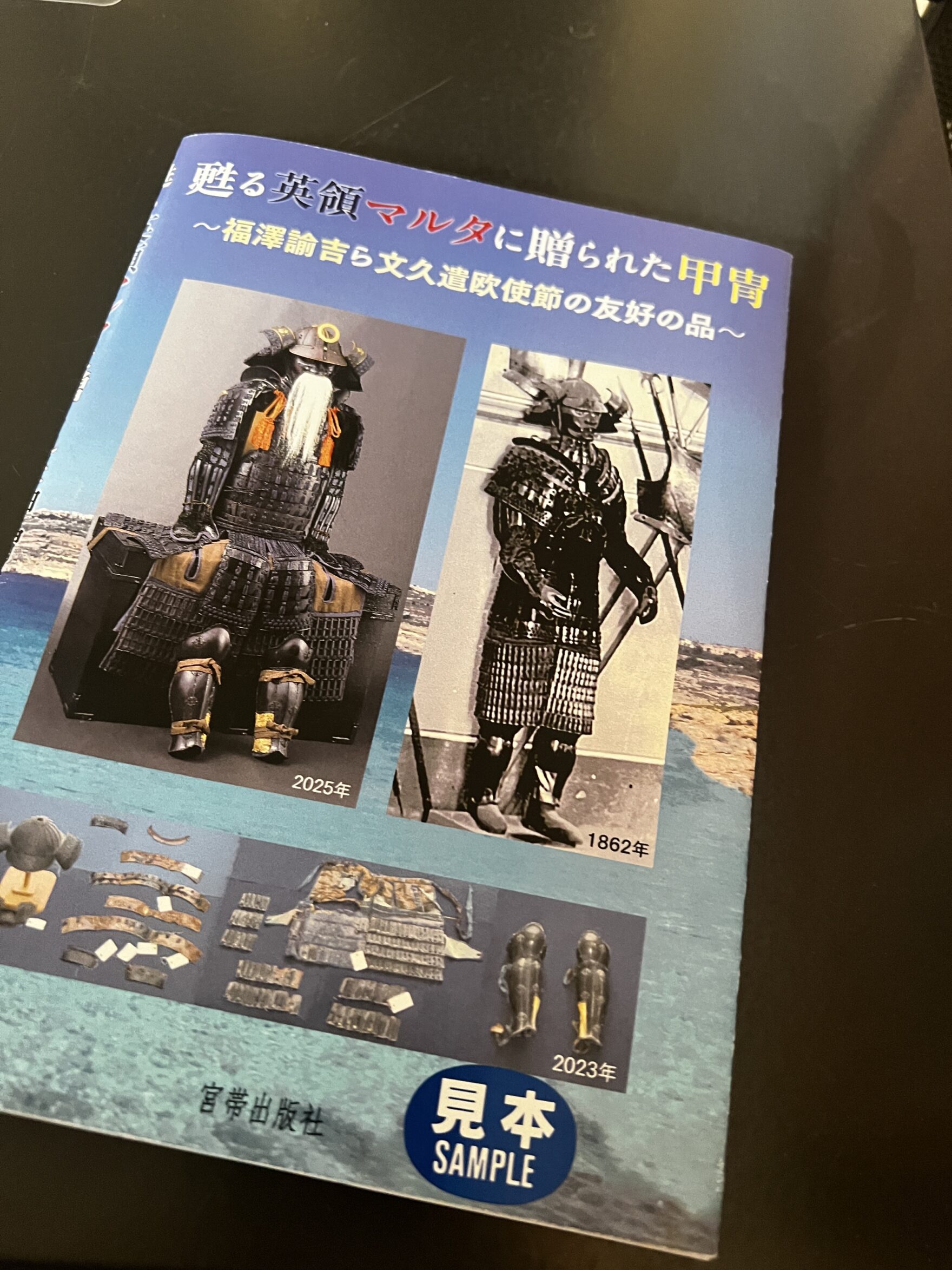

甲冑の展示の脇に置いてあったこの本にはその秘密が書かれていると思われます。

ちなみに福澤諭吉は生涯で3回海外渡航しています。最初が1860年、有名な咸臨丸でのアメリカ渡航。ここで諭吉は大いに刺激を受け、たくさんの情報を持ち帰り、幕末の時の人になります。この使節団は、その2年後の1862年、初めての欧州行。そして1867年に再びアメリカを訪れています。

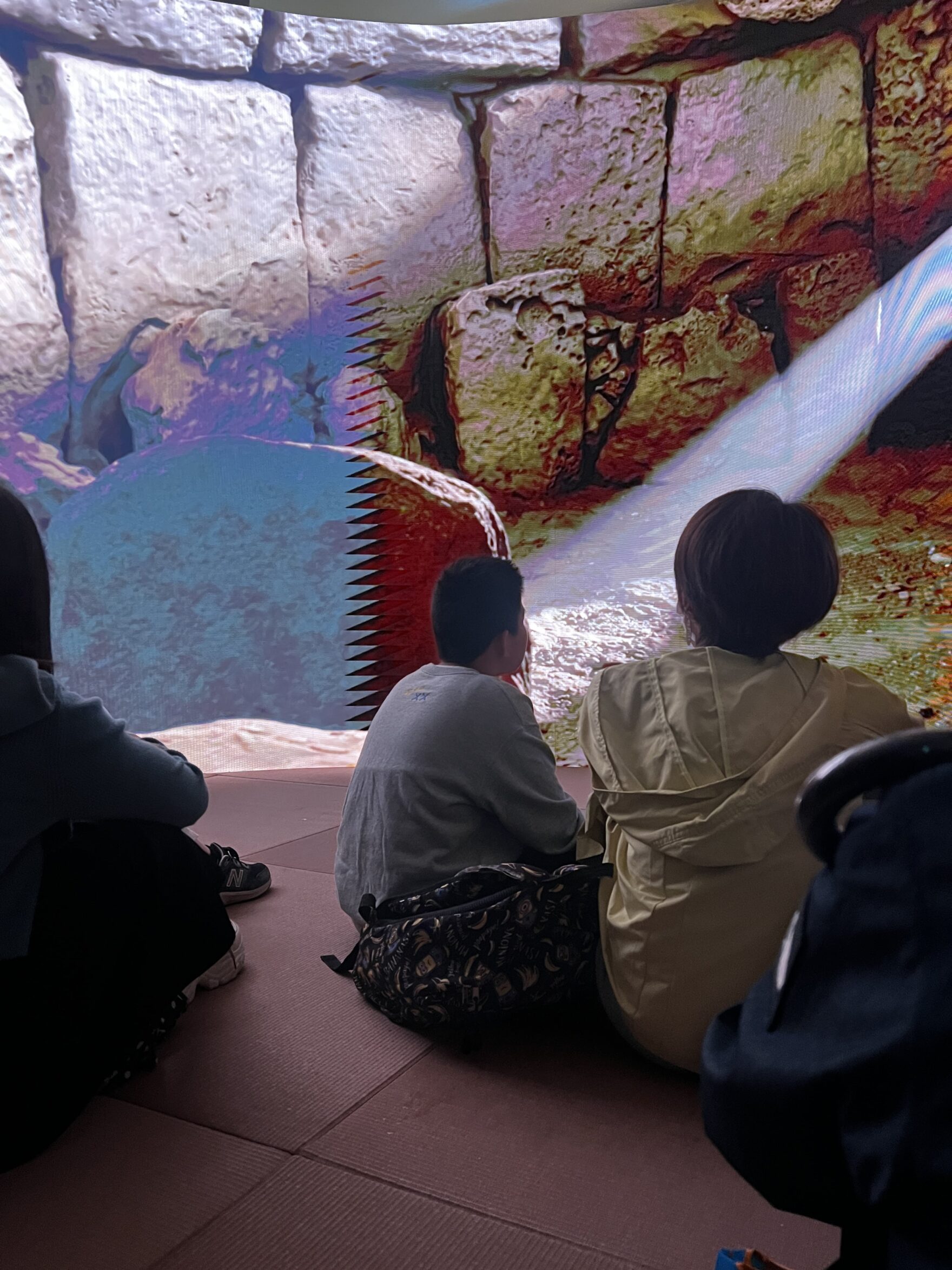

座敷で見るAI映像

印象的な展示はそれだけではありません。畳敷きのシアターで見た映像は、とても迫力がありました。特にマルタの強み「古代ローマ」のAI映像は、まるで映画を見ているようでロマンがあります。

立ち席もありますが、ぜひ座っての鑑賞をおすすめします。リラックスして楽しめることもあり、最後は拍手をしている人が多くいました。

屋外レストランでは地中海料理を

出口脇には、オープンエアのレストランと、サンドイッチなどがテイクアウトできるスタンドもあります。もちろん地中海料理。レストランは席数が限られるので、スタンドでテイクアウトして、すぐ前のウォータープラザのベンチに座って水のショーを見ながら楽しむ、なんていうのも良いかもしれませんね。

かつて文久遣欧使節団が訪れたオランダとドイツ(プロイセン)のパビリオンは「循環」がテーマ。こちらもぜひごらんください。