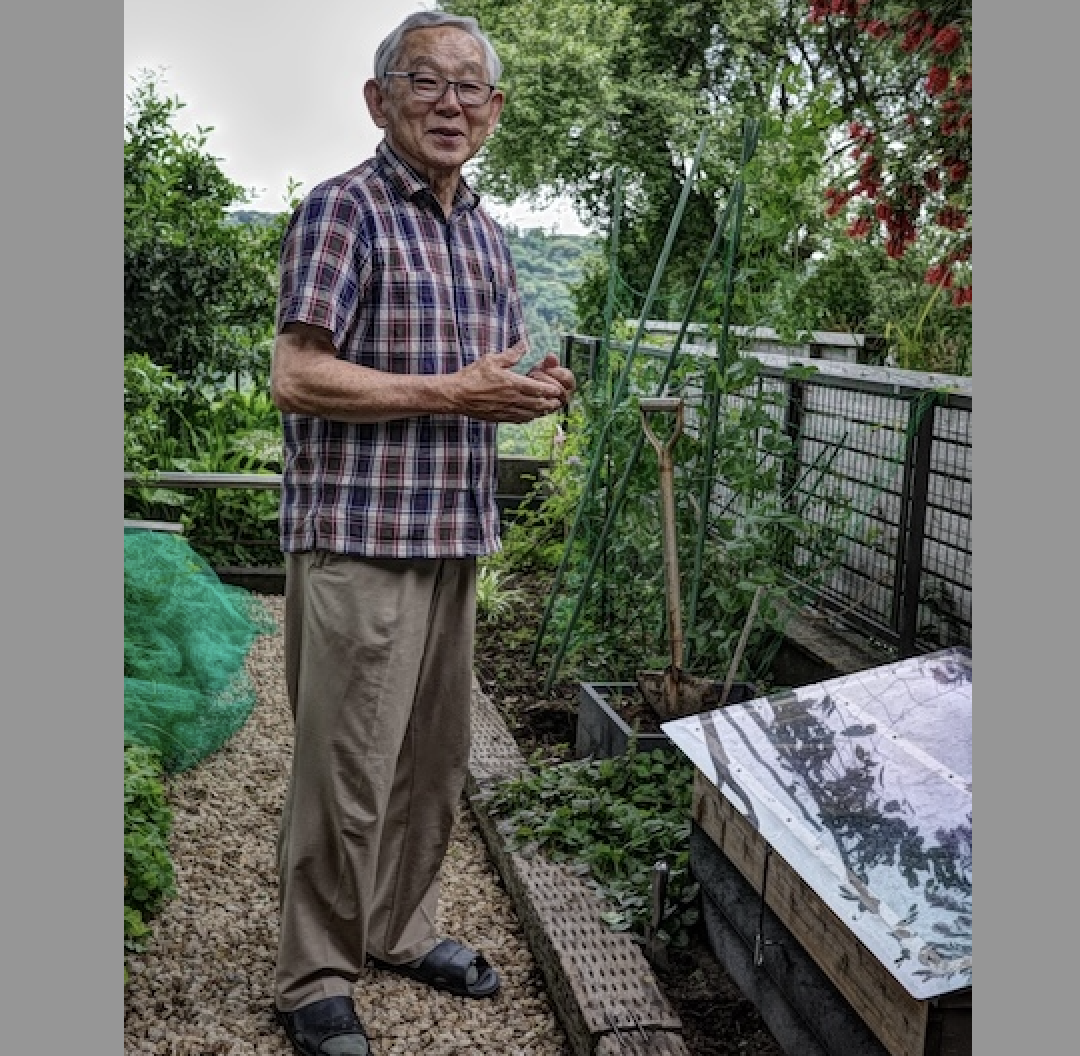

フードロスや家庭から出る生ゴミ削減の手段として多くの自治体で推奨されているのがコンポストの利用。一方で、興味はあっても臭いや堆肥の使い道に困る場合が多く「続けられないのではないか?」という不安な声も少なくないそうです。そんな不安を一掃してくれるのが、土の中にいるバクテリアの力で生ゴミを消す処理器「キエーロ」。臭いもなく堆肥も生成しません。発案者である神奈川県葉山町の松本信夫さんにその仕組みと活用法を伺いました。持続が難しいとされる家庭での生ゴミ処理を「キエーロ」で30年近く続けることができた秘訣とは?

必要なのは太陽と風、土の中のバクテリアの力だけ

―キエーロの仕組みについて教えてください。

「キエーロ」なんて言うから画期的な装置なんじゃないかと思っている方も多いんですけど違います。底の抜けた木枠を土の上に置いて透明な蓋をしているだけです。

あとは生ゴミを放り込んでおけば土の中にいる何百億、何千億のバクテリアが餌として食べてくれます。発酵促進剤などの特別な菌を入れる必要もありません。

―透明の蓋をつけた理由は?

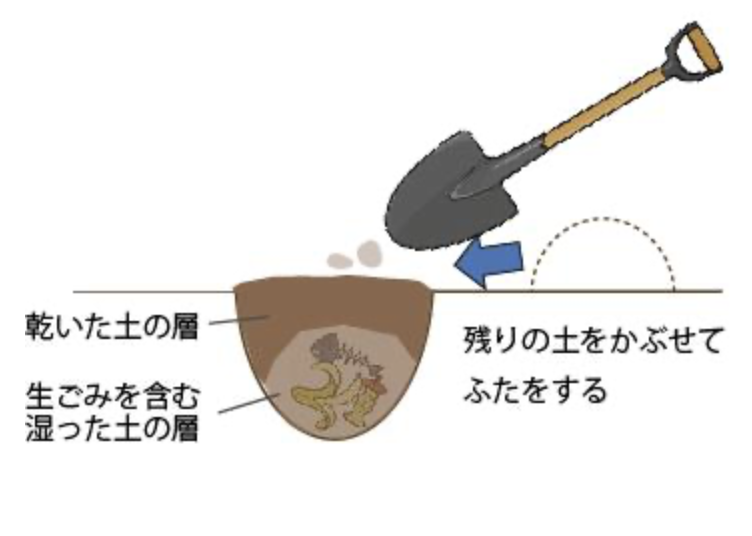

バクテリアは温度が高いほど活動が盛んになるので太陽の光を取り入れて地温を上げる為。蓋をするのは土の表面を雨で濡らしたくない。乾かしておきたいからです。だから両脇は風通しを確保する為に金網になっています。

―コンポストには密閉することで発酵を促すものもありますが別の仕組みなんですね?

堆肥を作るにはそれもひとつの方法だと思いますけどなんせ臭いが強い。生ゴミに水分が残っていると水蒸気が溜まって内側がべちゃべちゃになってしまうんです。腐敗が進んで虫も湧きます。だから多くのコンポストでは水を切った生ゴミを入れるのが常識。焼却処分するときも燃えやすいように水気を切るのが基本。でもバクテリアが土の中で分解するときは逆に水が必要なんです。だから水分が残ったままの生ゴミをそのまま放り込みますし、むしろ水を足すことも多い。その水分を蒸発させるのと、表面の土を乾燥させて蓋にして独特の臭いを防ぐ為に風通しを確保することが重要なんです。

―どのタイミングで水を蒸発させるかで臭いが発生するかしないかが決まってくるんですね。

庭の土は地球と繋がっているので水は多過ぎたら土の中に抜けていく。でも集合住宅にお住まいだとそうはいかないという声を聞いて作ったのが底のあるタイプの「キエーロ」です。

仕組みは同じですけど、地球と繋がっていないので入れすぎると水が抜けていかない。なのである程度の高さを作って水を染み込ませる土のスペースを確保しました。

―何度も生ゴミを分解しているうちに容器から土が溢れたりしないんですか?

水分は蒸発して、二酸化炭素は土の中に固定化されます。ほんの少し有機物が残りますが、生ゴミを入れ続けても土のレベルはほとんど変わらないんです。畑なんかに作物の残渣を埋めても土は増えないですよね。あれと同じです。だから永久に使えます。定期的に菌を入れたりもしないのでランニングコストも掛かりません。

きっかけは庭の砂場に入っていた落ち葉

—キエーロはどんなきっかけで開発されたんですか?

もともと夫婦そろって生ゴミ処理に興味がありました。自治体から配布されたコンポスターや電動の生ゴミ処理機なども使って来ましたが、臭いが気になったり、機械が故障したりと長続きしなかったんです。そんな時に庭で子どもが小さい頃に遊んでいた砂場が目に入った。いつも落ち葉なんかが入っていたんですけど、アレ?と思ってそこに生ゴミを捨ててみたんです。そしたら何日か経っても匂いもしないし、なくなっちゃったんですよ。これでいけるんじゃないかと思いました。

それが土の中のバクテリアの力を活用しているものだとわかったのでブログに投稿したら「見せて欲しい」という人がひとり二人と…。見学に訪れる人が増えたので見栄えを整えていくうちに今のキエーロの形になったんです。

バクテリアが好きなものと苦手なもの

—キエーロに入れていいものといけないものはあるんですか?

基本的には生ゴミであればなんでもと言いたいところですが、バクテリアは好き嫌いが激しい(笑)。中には分解が遅いものもあります。

苦手なのは生野菜。元々土の中で育っていたものなので簡単にバクテリアに食べられないように皮の組織が強い。特にタマネギの皮は土の中に入れてもいつまでたっても分解されません。

貝殻なんかも貝塚が残っているくらいですからね。同じ骨でも水分が入りにくい動物の骨はダメ。魚の骨は骨粗鬆症で脆いので大丈夫です。

バクテリアが好むのは油っこくてカロリーが高い、味の付いたものです。醤油味とかソース味とか。人間の嗜好に近いんです(笑)

整理すると

※分解が早いもの:油もの、廃油、食べ残し、魚の骨や内臓、イカの腸など

※分解が遅いもの:生野菜、動物の骨、貝殻、卵の殻など

だから分解が遅い野菜くずなんかはフードプロセッサーで細かくして、廃油で炒めてから捨てると分解が早くなります。

土の中で飼育している微生物に餌をやる感覚です。バクテリアの好みを理解して、どうすれば生ゴミが食べやすくなるかを考えればうまくいくと思います。

コンポストを持続可能にする秘訣

―コンポストは「始めるのは簡単だが続けていくのが難しい」と言われますが、長年続けられた秘訣なんだと思われますか?

1995年にキエーロを作ってから30年この生活をしているんですけど一番は面倒じゃないことですね。水を切るのもそうだし、堆肥を作ればそれで何か育てなきゃとやることが増える。でも、キエーロは違う。水気のあるままの生ゴミをそのまま土の中に放り込む。油だって熱いまま流し込んじゃう。あとはバクテリアが食べてくれる。臭いなどのストレスもない。ズボラなくらいの方が長続きするとわたしは思っています。

あとは面白がること。さっきも話したように生ゴミの処理というより、土の中で飼っているバクテリアに餌をやる感覚なのもそうだし、あまり深く考えずに入れてみて、何が消えて何が残るのかを観察するのも楽しいです。

―続けていくと土はどうなりますか?

続けていくと良い土になるので芽が出て来ちゃう。生ゴミの中にかぼちゃの種なんかが残っているとまず芽が出る(笑)。中にはそれを面白がって育てる方もいます。もちろん堆肥として使ってもいい。使ったらまた土を足せばいいだけの話です。

―キエーロを始める方に伝えたいことは?

極論を言えば、手軽に生ゴミを処理したいだけなら収集日に出せばいいんです。日本は今のところ従量課金制じゃないですからね。もちろん環境にいい、ゴミを収集してくれる方々の負担を減らせるなどのメリットはありますが、それだけじゃ続けられない。だからこそ土やバクテリアとの共生を楽しむことが長続きする秘訣なんだと思います。そもそも特別なことをしているわけじゃない。昔から当たり前にやっていたことを、今の暮らしに合わせて形にしただけなんですから。

日本は世界の半分とされる千基以上の焼却炉がある「焼却大国」。一般ごみの80%が焼却されています。中でもエネルギー消費量とCO2排出量が多いのが水分量の多い生ゴミ。気候変動から日本を救うのは土の中のバクテリアなのかもしれません。