全国の市の中で6年連続人口増加率1位を誇る千葉県流山市。中でも「子育て世帯が住みたいまち」として人気を集めるのがおおたかの森エリアです。商業施設の充実や自然との共存など、にぎわいを見せる一方で、新たな地域課題として浮かび上がってきたのが「ごみ問題」。

駅前や歩道にポイ捨てされたごみが目立ち、「せっかくのきれいなまちが台無しに」という声も多く聞かれるようになってきました。そんな中、地域の人々が楽しみながら「ごみ問題」に向き合う活動が話題を呼んでいます。その名も「流山クリーン活動大作戦」。

ただ清掃活動を行うだけではなく、「ごみを拾いながら、職業体験や遊びもある」「地域の新たなつながりができる」といった仕掛けが満載で、これまで敬6回、累計約2000人が参加してきました。参加者の中にはリピーターもおり、満足度の高さがうかがえるのも特徴です。

楽しさをきっかけに、まちを想う気持ちや環境意識が自然と育まれていく——まちとの関わり方が「自分ごと」に変わる体験には、未来の社会づくりのヒントが詰まっています。今回は、仕掛け人である三苫周平氏に、活動に込めた想いと今後の目指す姿について伺いました。

このままでは住みにくいまちになってしまうかもしれない

ーまず最初に「流山クリーン活動大作戦」の概要について教えてください。

「流山クリーン活動大作戦」は、地域の人々が一体となって取り組む「まちのおまつり」のようなイベントです。単なる清掃活動にとどまらず、地域への愛着を育むことも目的としています。

まず、親子でまちを歩きながらごみ拾いを行うことで、日常の中で見過ごしがちな地域の姿に目を向けるきっかけをつくります。その後は、地域の市民団体の協力のもと、子どもから大人まで楽しめるさまざまな体験型コンテンツを用意。「子どもたちに体験を通して何かを感じてほしい」という、親たちの想いも形にしています。

ー活動を始めることになったきっかけはなんでしょうか?

最初から「流山クリーン活動大作戦」をやろうと思っていたわけではありません。きっかけは、私が市民向けのホームページのリニューアルを担当したことでした。そこから地域活動に携わるようになり、サッカーチームの「Nagareyama F.C.」や他の市民団体と出会っていく中で、自然と「何か一緒にできないか」という流れになっていったんです。

ーそこから具体的に「流山クリーン活動大作戦」をはじめるにはどんな経緯があったんですか?

「Nagareyama F.C.」のみなさんは以前より、毎週地元の清掃を続けていて、その姿勢にすごく感銘を受けたんです。「こんな人たちを応援したい」「彼らの活動をもっと広げたい」と思い、そこに他の市民団体の方々の協力も加わり、今の「流山クリーン活動大作戦」のベースになっていきました。

ー三苫さん自身も地域の姿には課題を感じていたのですか?

そうですね。流山市は今、人口増加率全国1位と注目を集めていますが、数年後には新たな課題も見えてくると思います。子どもが中高生になる頃には、駅前でたむろする子が増え、ごみも増え、街の雰囲気が悪くなりかねない。そうなると「住みにくい」と感じる人が出て、市外に流出、税収も減り、子どもへの支援も行き届かなくなる――そんな悪循環が心配だったんです。

共働き世帯が多く、人との接点が少ない今、地域とのつながりに悩む人も多いです。実際に過去に行われたアンケートでも、「地域コミュニティが良い」と答えた人は少なかった。そんな中で、「想いはあるけど動き方がわからない」人たちとつながりながら、市長へのプレゼンやオンラインセッションなどを重ね、活動を少しずつ形にしていきました。

地域とつながりながら広がった活動の輪

ー多くの方を巻き込みながら活動を進めていったんですね。

はい、さまざまな市民団体が楽しいコンテンツを提案してくれたので、残る課題は「人を集めること」と「場所」でした。しかし、そこは行政の方々や私の友人たちが協力して声をかけてくれたり、地域の方々が東神開発を紹介してくれたりしたおかげで、第1回目は流山おおたかの森S.C前という最適な場所で開催することができました。

ー三苫さん自身、普段は会社員ということで限られた時間の中でどういった部分が活動のエネルギーになっているんですか?

偶然耳にした熊谷県知事のスピーチが大きいですね。「コロナだからといって、大人が簡単に諦めるのではなく、できることを模索するべきだ」といった内容で、市長時代には修学旅行が中止になりそうだった子どもたちのために、何とか実現させたというお話でした。自分にも娘が二人いるということもあり、その姿勢に深く感銘を受けました。

大人にとっての1〜2年はあっという間かもしれませんが、子どもにとってはとても貴重な時間です。だからこそ、「自分にも何かできることがあるんじゃないか?」と思ったんです。それが結果的に現在の活動のエネルギーにもなっています。

ごみ拾いだけじゃない、楽しさが広がる地域イベントに進化

ーこの流山クリーン活動大作戦、回を重ねるごとに盛り上がりを見せていますよね。

第1回目と第2回目は、流山おおたかの森S.Cや総合運動公園で、シンプルに清掃活動をするだけでした。そこから、もっと楽しさやワクワクもあった方がいいと思い、第3回目では「プロジェクトサンタ」という企画名で、不用品を回収する取り組みを加えました。年末だったこともあって、自分たちの提供した「まだ使える不用品」が、サンタみたいに誰かを笑顔にできたらって。ワークショップやキッチンカーも多く登場し、新たなつながりやたくさんの笑顔が印象的でした。

ーそれは面白いですね。企画が重複していないというのも毎回楽しみですね。

そうですね、そこは常に新しい企画を考えるようにしています。第4回は、子どもの職業体験イベント「エヌマチパーク」と同時開催しました。親子で参加し、清掃活動や体験を楽しむなど、非常に賑やかなイベントとなりました。その後の第5回では、さらに広いエリアで参加者を巻き込みたいと考え、市内11拠点を清掃活動の場所として設定したんです。そして、清掃後には、みんなが流山セントラルパークに集まり、「流山の中心で愛を叫ぶ」という企画も行いました。どの回も清掃活動を軸にしつつ、楽しいけど意味があるっていうバランスを大事にしてます。

活動を通して生まれる循環

―これまでの活動の中で、最も成果を感じた瞬間や、達成感を得た出来事はありますか?

やっぱり、子どもたちが楽しそうにごみを拾っている姿を見ると、じんわりと感動します。しかも、ごみ拾いだけで終わらずに、そのあとの企画を通して、非日常の体験までして帰っていく、その流れがすごく良いなと。「今日は楽しかった!」と笑顔で帰る子どもたちを見ていると、地域全体で子どもたちの成長を支えてるんだなという部分も実感できて、主催者としてはとても嬉しい瞬間です。

―活動を続ける中で、地域や住民の意識にはどんな変化を感じていますか?

おおたかの森エリアを中心に、実際にごみが減ってきたと思います。「ここって、けっこうキレイだね」って声を聞くこともあって。特に子どもたちは、一度この活動に参加すると、その後も街中で落ちているごみを気にするようになるんですよ。意識の変化って、ちゃんと起きてるなって感じます。大げさかもしれませんけど、「流山市っていい街だな」って思う人が、少しでも増えたんじゃないかなとも。楽しみながら、街がキレイになって、しかも地域の人たちとつながれる。そういう循環が生まれてるのを感じます。

あとは回数を重ねるごとに知り合いが増えることで、まるで昔ながらのご近所付き合いのような感覚も感じています。そうすると、自然とごみを捨てようとは思わなくなりますし、使わなくなったものを譲り合う文化みたいなものが生まれてきているようにも思います。

日々の習慣にするため、常設化を実現

ー定期的なイベント以外にも新たな仕組みを取り入れたとか?

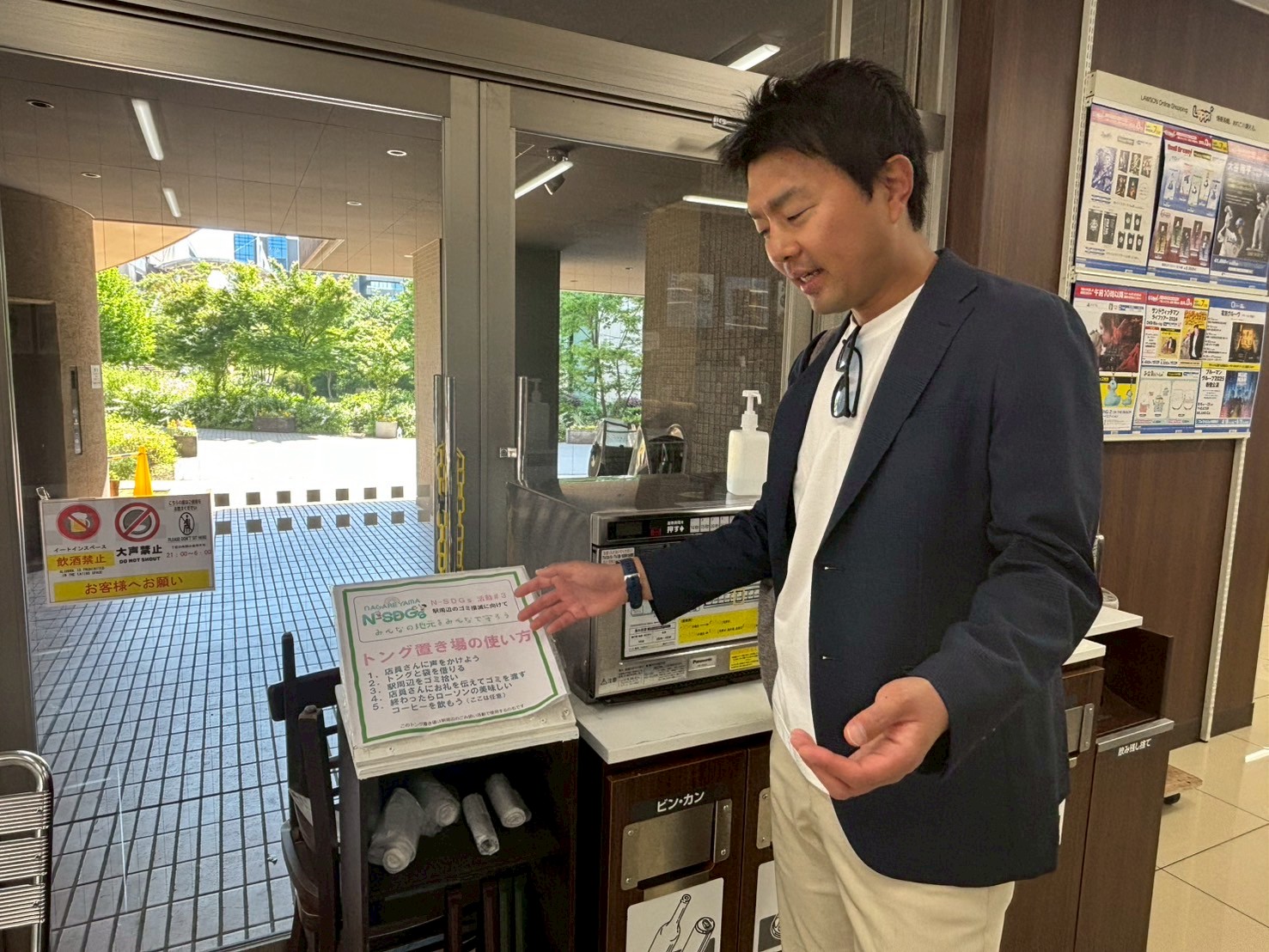

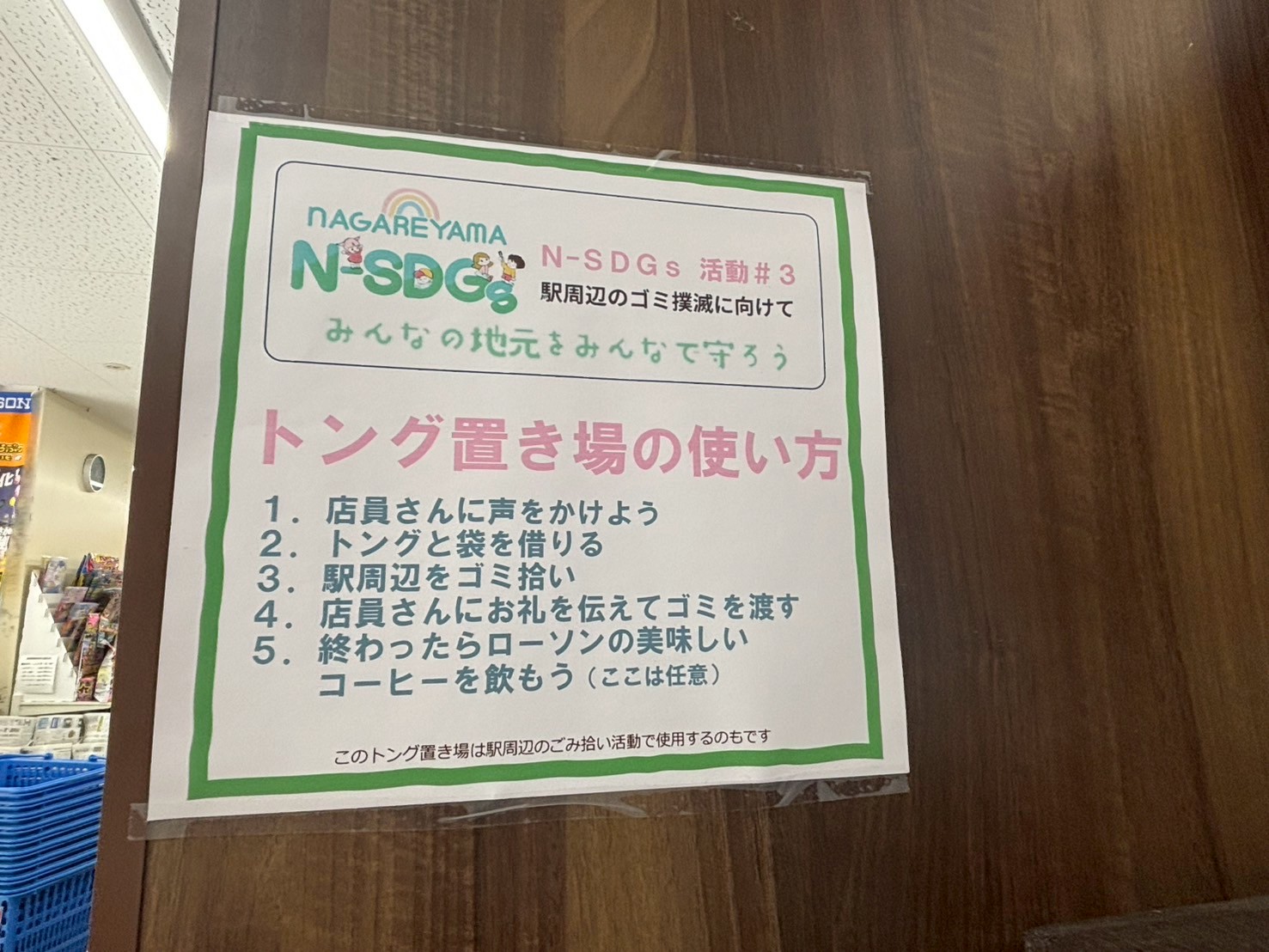

はい、不定期なイベント開催だけでは習慣になりにくい、日々の習慣にしたいと考えていました。そんなことを考えていたとき、行政の協力もあり、近隣のコンビニにごみ拾いセットを常設することができたんです。

すごくシンプルなセットですが、限られたスペースでごみ拾いに必要なものが置けるようにボックスも手作りしました。小さな子どもでも気軽にゴミ拾いができるように子ども用のトングも用意しています。

ー株式会社SGRさんでの不用品回収ボックス常設も同じ経緯でしょうか?

「プロジェクトサンタ」というイベントに協力してくださったのが株式会社SGRさんです。「まだ使える不用品を海外の人々に届けよう」というこの取り組みは、もともと不用品を扱っていた関商店の活動から展開されていきました。

イベントの参加者から「常設してほしい」という声も上がり、さらに株式会社SGRの隣にある兄弟会社が海外に物資を届ける事業を行っていたことが不用品回収ボックスの常設化を後押ししました。子どもの成長は非常に早く、使わなくなるものも多いため、気軽に不用品を持ち込める環境はありがたい存在です。

今後はつなげる側として循環させていきたい

ーいろいろと活動の幅を広げていますが今後の展望についてもお聞かせください。

今後は、PTA活動にも上手く取り入れ、子どもが通う学校でも何かしらの活動をしたいと考えています。学校との連携があれば、さらに広い範囲での啓発ができると思っています。また、これまで自分が得てきたノウハウやつながりを、今度は他の人たちにもシェアしていきたいですね。そのためには、私自身もこれまでの活動を通じて築いたつながりを生かし、もっと積極的に“つなげる”側に回っていきたいと考えています。