パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション株式会社(以下、パナソニックと記載)は2025年6月5日、栃木県宇都宮市にある宇都宮工場内に、検査済み再生品事業「Panasonic Factory Refresh」の中核拠点となるリファービッシュ工程施設を新設しました。

本施設では、回収製品を再生処理し、再び市場に送り出すための工程を担っています。また、地域とつながる開かれた工場として、6月17日からは一般向けの工場見学もスタートしました。サーキュラーエコノミーに向けた同社の取り組みを、実際に見て学べる場として、注目が集まっています。

今回は、実際に宇都宮工場を訪れ、新設施設を体感するとともに同工場長の竹田恭介氏らにもお話を伺いました。

パナソニック製品が生まれ変わる宇都宮工場

パナソニックは2024年より、パナソニック検査済み再生品(保証付き)「Panasonic Factory Refresh」の販売および定額利用サービスを開始しました。

「Panasonic Factory Refresh」とは、初回販売後に返品された製品や展示品として使用された家電を、メーカー自らが回収し、検査・修理・清掃・品質試験を経て再販売する仕組みです。

2024年4月にスタートしたこの事業は、2025年2月には対象カテゴリーが13に拡大されました。現在、宇都宮工場ではテレビ、洗濯機、一眼カメラ、食器洗浄機、次亜塩素酸空間除菌脱臭機など、7カテゴリーの製品が再生されています。年間の再生能力は約1万台で、従来の約2倍に拡大しているとのこと。

今回、これまで工場内に分散していたリファービッシュ工程を、新たに整備されたエリアへと集約。商品カテゴリーごとに最適なレイアウトを採用したほか、中央エリアには検査済み再生品や再生技術を紹介する展示スペースも新設し、「見せる」ことも意識した構成となっています。

工場見学で見せるリファービッシュ

見学は事前予約制・無料で、火・水・木に開催。モノづくり体験コーナー、映像展示、家電製品再生工程の見学を、実際に工場で働く社員が当番制で案内します。

宇都宮工場の最大の見どころは、やはりリファービッシュ工程の見学です。

明るい光が差し込むエントランスには、鹿沼市産の杉やヒノキなどの木材が使われ、温かみのある空間が広がっています。

廃材を活用したトイレ案内プレートも設置されており、こうした素材選びには、「地元とのつながり」や「CO₂排出量の削減」といった思いが込められています。再生品だからこそ、“クリーンさ”や“温かみ”を感じてほしいという考えが、設計の随所に反映されているのも特徴です。

こちらは、ドラム式洗濯機の分解展示。細かな回路を含めると約600もの部品が使われていることがわかります。

これまでは、この中のたった一部が壊れてしまった場合でも、破砕してリサイクルに回すのが一般的でした。しかし、該当部品を交換すれば使用可能な製品まで廃棄してしまうのは「もったいない」。こうした発想が、リファービッシュ事業を始めるきっかけにもなったそうです。見学者にとって、視覚的にもわかりやすく、説得力があると感じました。

家電の新たな循環型モデルへ

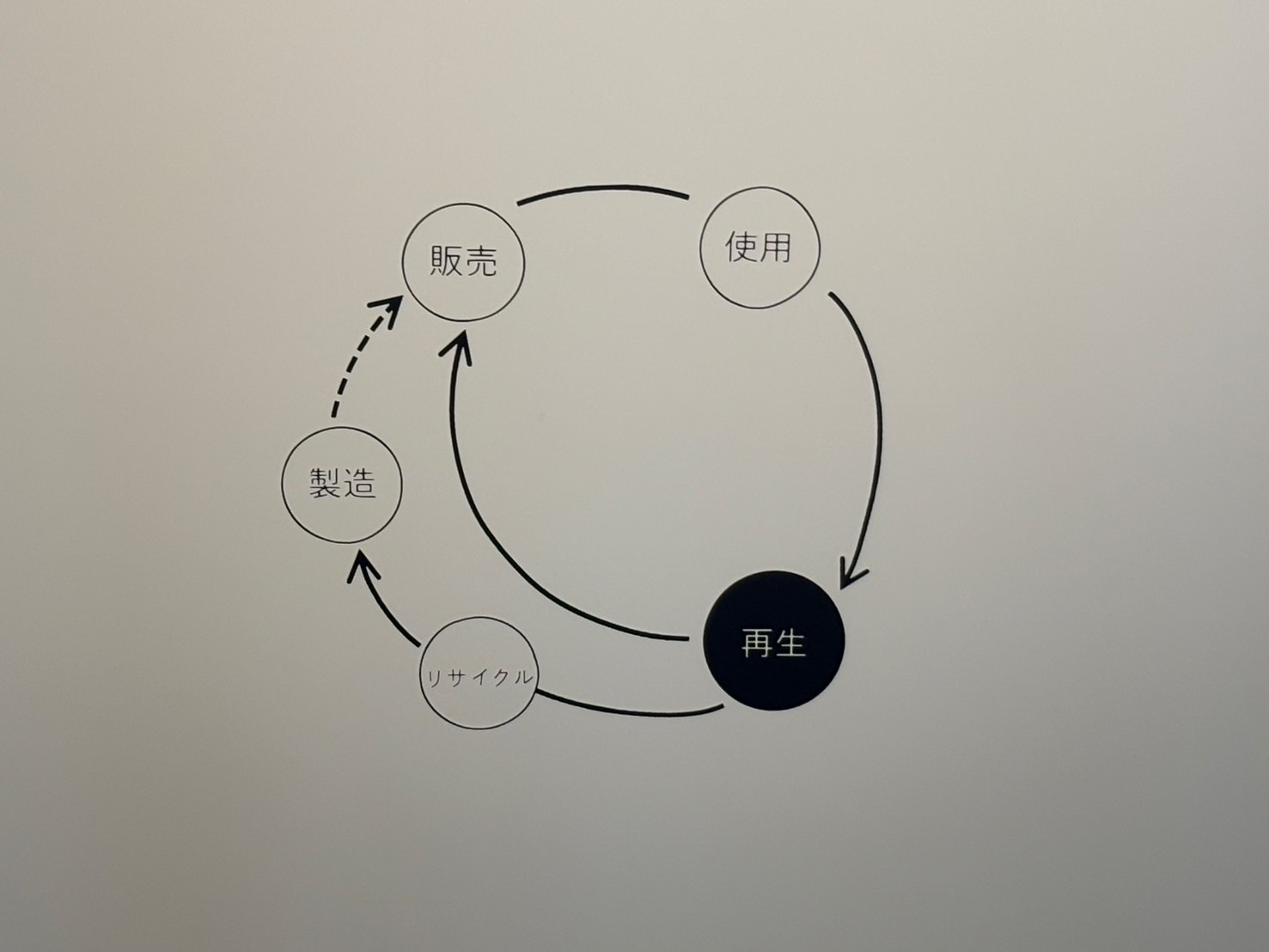

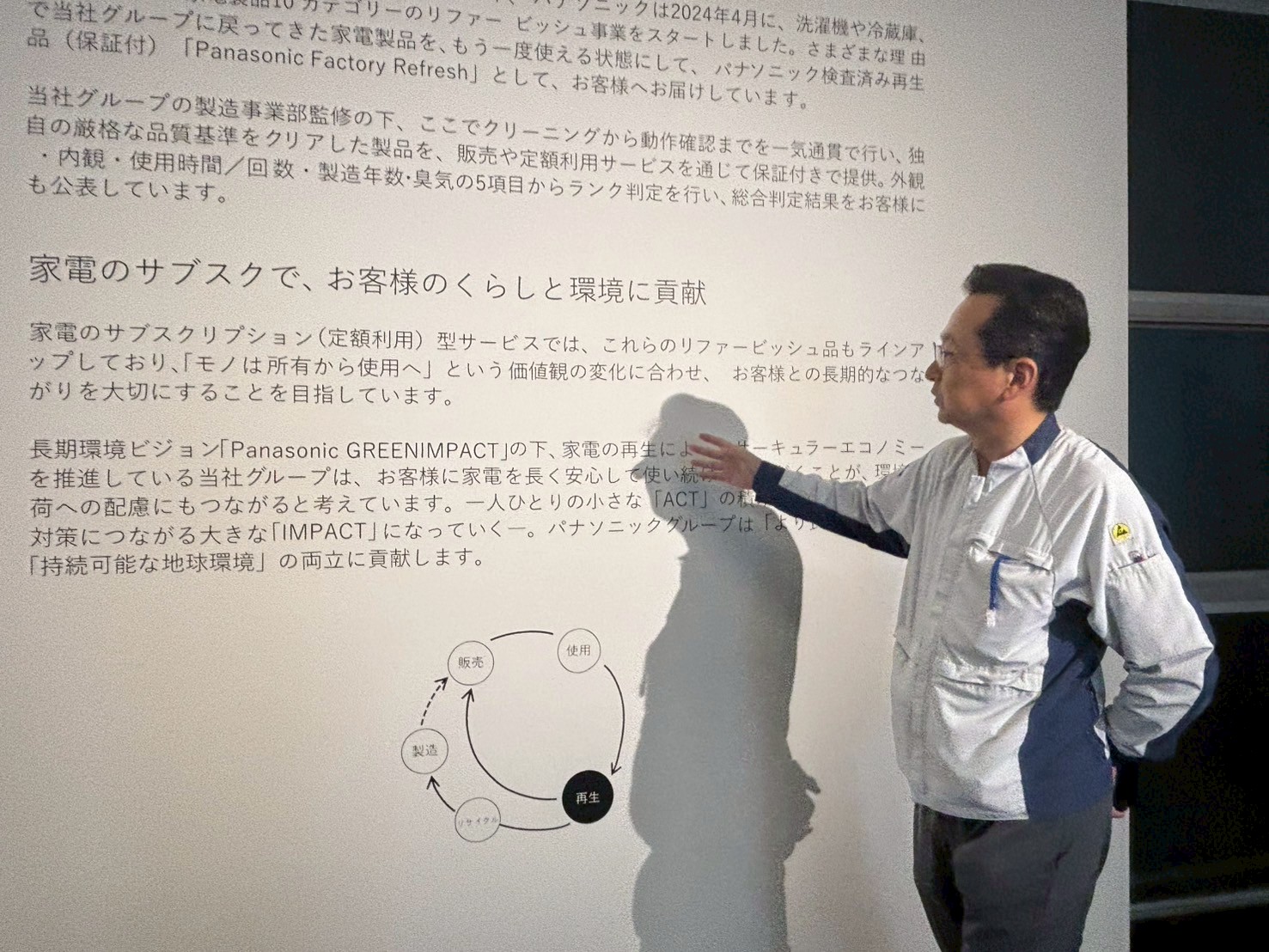

こちらは、パナソニックが描く新たな循環型モデルを説明する展示です。

従来のリサイクル工程の前段階に、リファービッシュや家電のサブスクリプションといった選択肢を加えることで、新たなサイクルの確立を目指しています。

さらに奥へ進むと、社員の手作りによるエリアマップが設置されています。見学者はそれを参考に、自分のペースでエリアを回り、実際の工程を間近で見ることができます。

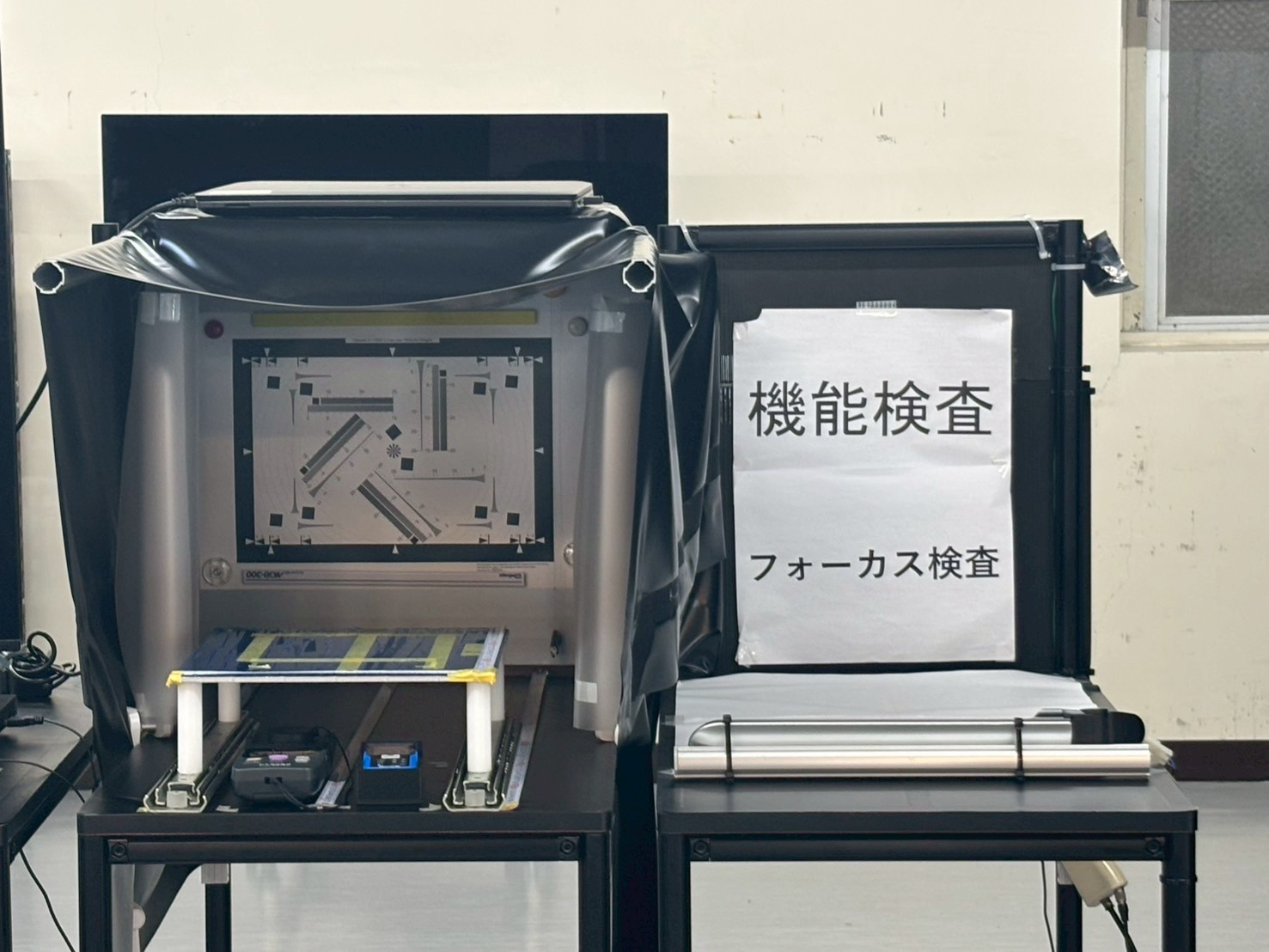

テレビのリファービッシュ工程では、偏光板の交換から動作試験、ホワイトバランスの調整まで、新品と同等の工程を実施。録画情報などの履歴もリセットされ、セキュリティ面でも安心です。

ところどころに暗幕がかけられたブースが設置されており、再生品には量産品と同等の検査が施されたうえで、同社の基準に基づく最終検査が行われています。再生品であっても高品質を維持できるのは、メーカーならではの技術力と、長年培ってきた知見があるからこそです。

食器洗浄機の展示コーナーでは、回収品と再生品を見比べることができ、一部の部品(ホースなど)は新品に交換されているそうです。実際に比較してみると、再生品か品質の高さを実感します。

再生工程を実際に見ることで、筆者自身もリファービッシュ製品へのイメージが大きく変わり、メーカーが取り組むことによる安心感や意義を強く感じました。

まだまだ使える家電を再生するために

ここからは、宇都宮工場長 竹田恭介氏、主幹 進藤靖氏、工場技術課係長 中村瑞穂氏の3名にお話を伺いました。

――「Panasonic Factory Refresh」が生まれた背景について教えてください。

「Panasonic Factory Refresh」は、「限りある資源を大切にしたい」という思いからスタートしました。日本人が昔から大切にしてきた“もったいない”という精神や使えるものを無駄にせず、再び活用するという価値観は、環境負荷の低減にも直結するものです。

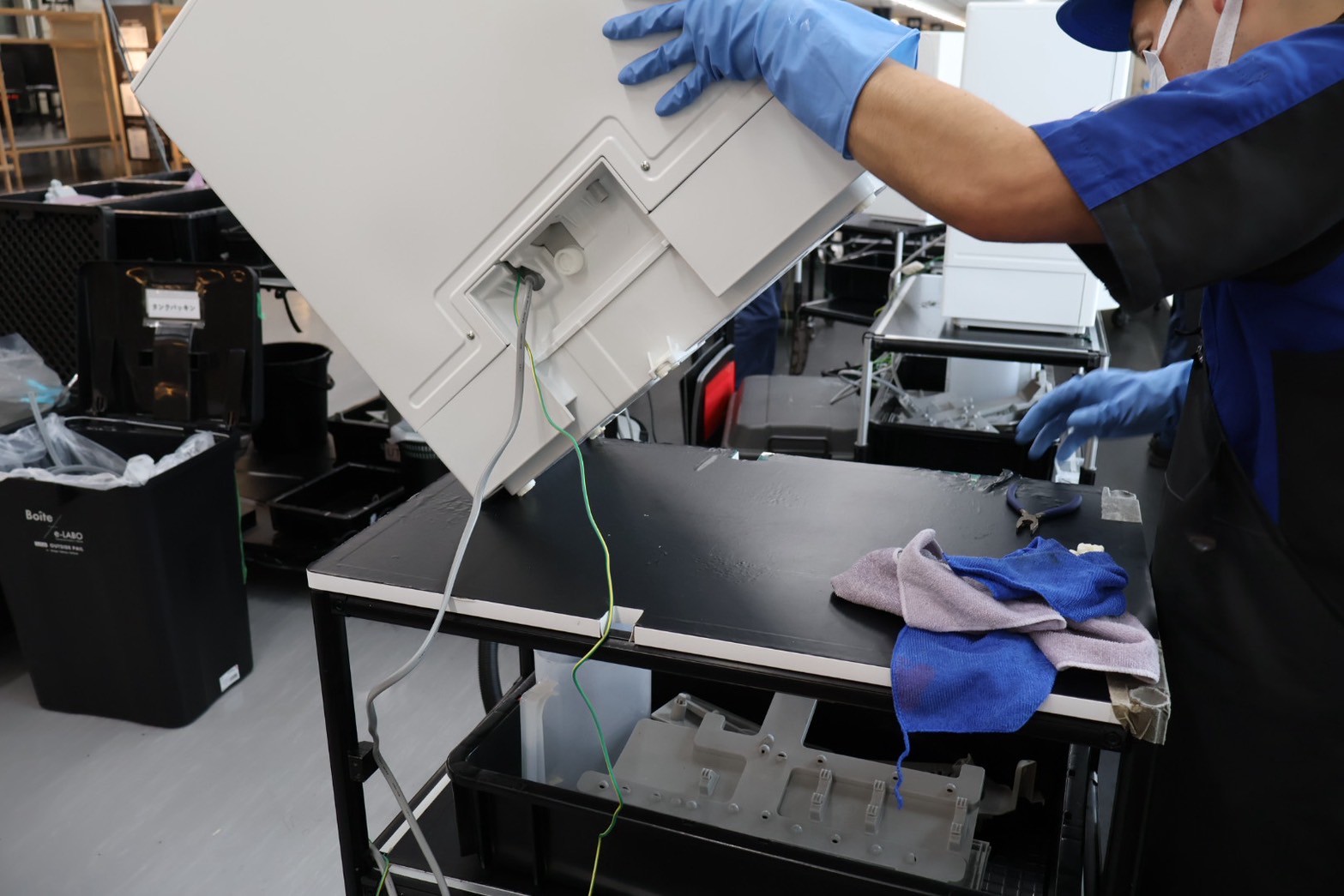

特に家電のように大量の資源を使う製品においては、修理や再生によって長く使うことが、資源の有効活用につながります。この取り組みでは、さまざまな理由で当社グループに戻ってきた家電製品を、再生し、再び使用可能な状態に整えて提供しています。単なる再利用ではなく、品質面でも量産品と同等の水準を目指しているのが特徴です。

また、宇都宮工場での取り組みに関しては、トップから与えられたのは「環境事業の強化」という大きな方針のみ。具体的な手法や運用については、現場のメンバーが試行錯誤を重ねながら、自主的に構築しています。そうした現場主導の姿勢が、より実効性のある循環型モデルの構築につながっているかと思っています。

――リファービッシュが進んでいる欧米の例も参考にされたのでしょうか?

欧州には、製品を長く使う文化が根づいていることは認識していますが、私たちは特に海外の事例を直接的な参考にしたわけではありません。たとえば、汚れや匂いに対する感覚は、日本と海外とで大きく異なり、同じ基準では日本のお客様にご満足いただけないと感じています。そのため、日本の生活者の感覚に合った品質を提供することを重視しました。

実際に私たちがヒントを得たのは、自動車業界の考え方です。自動車は、修理や部品交換を行いながら、寿命を迎えるまで活用されるのが一般的です。これに対して家電は、まだ使える状態であっても廃棄されてしまうケースが多いのが現状です。私たちは、家電もまた、寿命を迎える前に再生し、再び価値ある製品として提供できる、そんな新しい循環の仕組みを築いていきたいと考えています。

メーカーだからできる再生品の品質保証

――再生品と聞くと、「中古」というイメージを持たれがちですが、それに対して意識していることはありますか?

私たちは“再生”という言葉に、誇りを持っています。単に壊れた部品を取り外して処分するのではなく、まだ使える部品は丁寧に検査・洗浄し、徹底的に再利用しています。さきほどご覧いただいたように、ドラム式洗濯機ひとつとっても600点以上のパーツがありますが、それぞれに対して「交換すべきか、活用できるか」を一つひとつ確認しながら再生しています。こうした作業を通じて、環境負荷を抑えつつ、製品の品質もしっかりと担保しているのです。

また、細部へのこだわりも欠かしません。リモコンについても、再生品だからといって代替品を使うのではなく、必ず純正品を使用しています。洗浄にはクエン酸を活用し、使用時の安全性や快適さも追求しています。さらに、検査体制についても量産品と同様の厳しい基準を適用し、有害物質が含まれていないかを確認するローズ検査(RoHS)なども実施しています。「中古」ではなく、「メーカー品質の再生品」として、自信を持ってお届けできる体制を整えています。

※「ローズ検査(RoHS)」は、一般的には「RoHS(Restriction of Hazardous Substances)」指令に基づく検査で、有害物質の使用制限を示します。

――品質の基準についても、地域とのつながりを活かしたモニター調査をしているそうですね。

はい。見学エリアに使用されている木材の産地でもある鹿沼市にご協力いただき、再生品の匂いや色などについて、どの程度までであれば消費者に受け入れられるかをモニター調査しています。

再生事業はまだ始まったばかりで、実際にどのレベルまでが「許容範囲」として評価されるのか、私たち自身も模索している段階です。そうした調査を通じて、品質基準を消費者視点で明確にしていきたいと考えています。

――こういったモニター検証も含め、消費者の意識の変化も感じていますか?

はい。たとえば食洗機のように、口に触れるものに関わる家電については、再生品に対する抵抗感があるのではないかと懸念していました。しかし、実際には非常に高い需要があり、私たち自身も驚いています。特にZ世代をはじめとした次世代の消費者は、環境問題への関心が高く、モノを大切に使いたいという価値観を強く持っています。そうした世代が今後の消費の中心になることを考えると、リファービッシュの可能性や需要は、これからますます高まっていくと感じています。

また、実際に宇都宮工場を見学していくことで、再生品へのイメージが覆されたという声やリファービッシュの取り組みそのものに興味を持ってくださる方も多いですね。

――確かに、実際に工場を見ることで新たな気づきがたくさんありそうですね。地域との関わりも大切にされているように感じますが、具体的にはどのような取り組みをされていますか?

そうですね、見学の最初にご案内している「モノづくり道場」は、地域の子どもたちに工場での安全の重要性やモノづくりの技術を伝える場としても活用しています。楽しみながら学べる体験を大切にしつつ、未来のモノづくりを担う人材の育成にもつながっていると考えています。

また、工場で使用する水は井戸水を100%活用しており、その水も地域からお借りしている大切な資源です。有事の際には防災用の井戸として地域に開放できるよう、災害井戸に登録しています。さらに、社員には創業者のメッセージを伝えるなど、地域に根差した活動を積極的に進めています。

――最後に今後の展望について教えてください。

「Panasonic Factory Refresh」では、取り組みをより広く知ってもらうための認知度向上や、スケールメリットを確保するための体制づくりに着実に取り組んでいきたいと考えています。また、お客様の反応を確認しながら、環境貢献の幅をさらに広げていくことを目指しています。

宇都宮工場としては、まだスタートしたばかりで改善の余地も多くありますが、見学者との双方向のコミュニケーションを大切にしながら、リファービッシュの魅力をより効果的に伝えられる開かれた場にしていきたいと思っています。