損失と損害(Loss and Damage)とは、気候変動による回避不可能な影響により生じる経済的・非経済的損失を指す概念です。

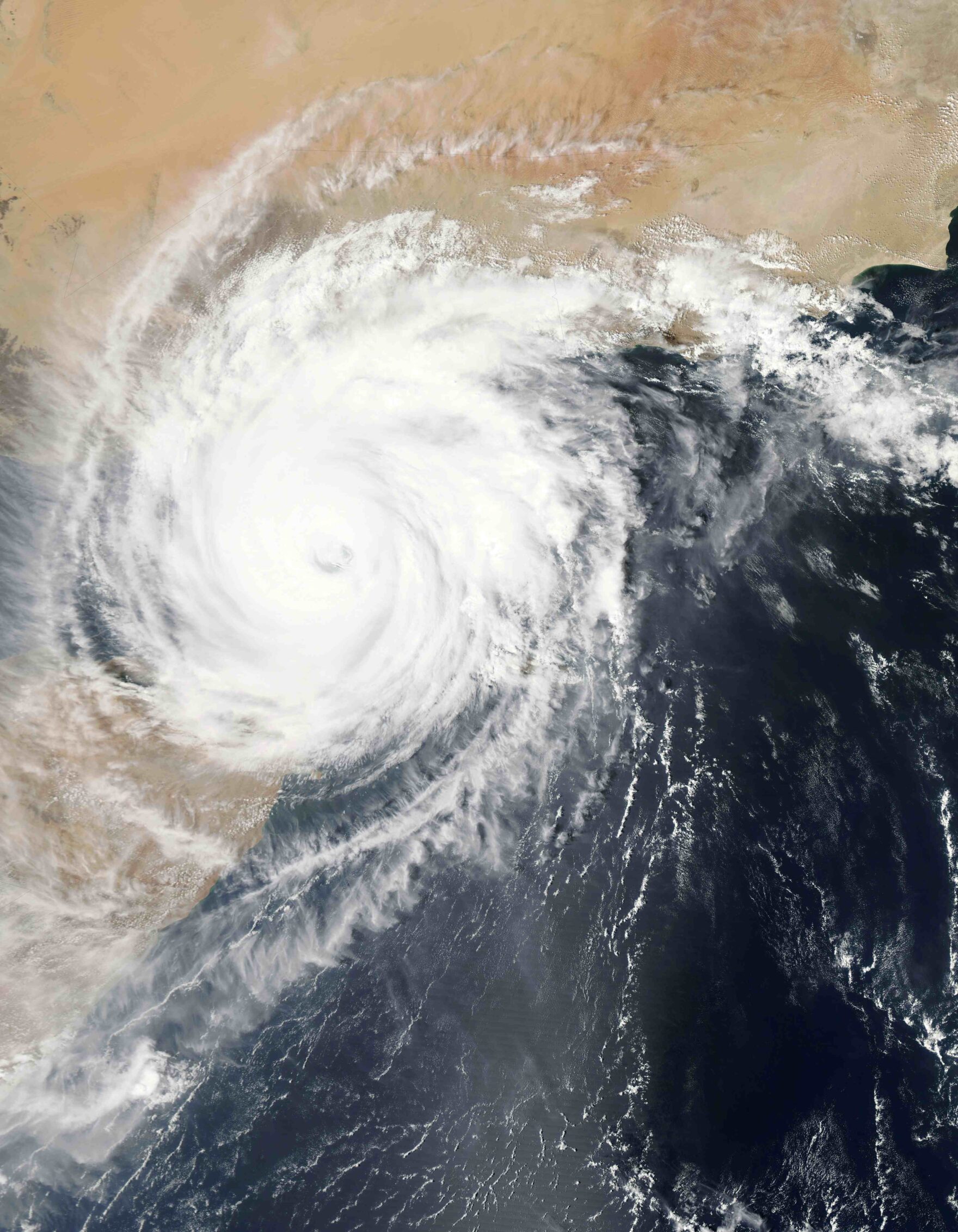

気候変動の進行によって、世界各地で異常気象や自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。気温の上昇、海面上昇、干ばつ、洪水、暴風雨などが原因で、多くの人々が家を失い、生計手段を奪われています。損失と損害(Loss and Damage、L&D)は、このような気候変動による不可逆的な影響に焦点を当てた概念であり、単なる適応策や緩和策では対処しきれない被害を補償・支援する枠組みを求める動きと関連しています。特に、途上国では気候変動の影響を受けやすく、洪水や干ばつなどの災害に対する備えが不十分なため、損失と損害に関する支援を求める声が高まっています。

損失と損害は、物理的・経済的損失(家屋の破壊、農作物の損害、インフラの喪失など)だけでなく、文化的・社会的損害(伝統的な生活様式の喪失、生態系の破壊、健康被害など)も含みます。特に、島嶼国や沿岸地域では、海面上昇による国土消失のリスクが高まり、人々の移住を余儀なくされるケースも増えています。このような背景から、気候変動による損失と損害を軽減し、影響を受けた地域に適切な支援を提供するための国際的な枠組みが求められています。

損失と損害の議論は、国際的な気候変動対策の中で重要な位置を占めるようになっています。

1992年に採択された国連気候変動枠組条約(UNFCCC)のもとで、気候変動対策としての緩和(排出削減)と適応(気候変動の影響への対応)が議論されてきましたが、それだけでは十分に対応できない損害が発生していることが次第に明らかになりました。この問題を国際的に認識し、取り組むために、2013年のCOP19(国連気候変動枠組条約締約国会議)で「ワルシャワ国際メカニズム(WIM)」が設立され、損失と損害に関する知識の共有や資金支援の枠組みについて議論が進められています。

その後、2015年のパリ協定では、損失と損害が独立した項目として正式に位置づけられました。しかし、資金提供や補償の問題については先進国と途上国の間で意見が対立しており、特に先進国は賠償責任を負うことには慎重な姿勢を示しています。一方、途上国や気候変動の影響を強く受ける国々は、具体的な財政支援や補償の仕組みを求めており、損失と損害に関する資金メカニズムの確立が重要な課題となっています。

2022年のCOP27では、ついに「損失と損害基金(Loss and Damage Fund)」の設立が決定され、気候変動の影響を受けた国々への資金支援の枠組みが設けられました。この決定は、気候正義(Climate Justice)をめぐる長年の議論の中で大きな前進とされています。ただし、資金の拠出方法や運用の詳細については依然として議論が続いており、今後の国際交渉の行方が注目されています。

損失と損害に対応するためには、資金支援だけでなく、包括的な制度設計と地域ごとの具体的な対策が求められます。

損失と損害への対応には、被害を受けた国や地域への財政支援が重要ですが、それだけでは十分ではありません。持続可能な復興や被害の最小化を実現するためには、以下のような取り組みが必要です。

- リスク評価と早期警報システムの強化 気候変動による影響を事前に予測し、早期警報システムを導入することで、被害を軽減することが可能です。例えば、台風や洪水のリスクが高い地域では、気象データを活用した警報システムを整備し、住民の避難計画を策定することが重要です。

- 気候変動に適応したインフラ整備 洪水対策としての防潮堤の建設や、干ばつに強い農業技術の導入など、長期的な視点でインフラを整備することが求められます。特に、都市部ではグリーンインフラ(自然を活用した都市設計)を導入することで、気候変動の影響を緩和することができます。

- 移住支援と社会的セーフティネットの確立 気候変動の影響で居住が困難になる地域では、住民の移住支援が必要です。安全な移住計画を策定し、新たな生活基盤を提供することで、気候難民(Climate Refugees)の増加に対応することが求められます。また、医療や教育のアクセスを確保するための社会的セーフティネットの構築も不可欠です。

- 国際協力と資金メカニズムの強化 先進国が途上国に対して財政支援を行い、技術移転や能力開発を促進することが重要です。損失と損害基金の適切な運用を通じて、被害を受けた国々が迅速に支援を受けられる仕組みを整える必要があります。

損失と損害(Loss and Damage)の問題は、気候変動が引き起こす深刻な影響を直視し、国際社会が協力して対策を講じるべき課題です。資金支援だけでなく、地域ごとの適応策や社会的支援の強化を通じて、持続可能な未来を実現するための取り組みが求められています。